Die deutsche Rechtswissenschaft ist für große Schritte nicht bekannt. Der C.H. Beck Verlag hat jetzt einen Schritt getan: Der Schönfelder und der Palandt werden umbenannt. Ein großer Schritt scheinbar für den Verlag. Aber für die Rechtswissenschaft?

Nach Jahren der Debatte gab der für seine juristischen Publikationen bekannte Verlag jüngst die geplante Umbenennung von Werken bekannt, die nach aktiven Nationalsozialisten benannt sind. Für Aufregung sorgt vor allem die Unbenennung des Standardkommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Palandt. Bereits ab November 2021 soll er den Namen des aktuellen Koordinators der Kommentierung tragen, des BGH-Richters Christian Grüneberg. Weiter solle die Gesetzessammlung für Deutsche Gesetze, bi

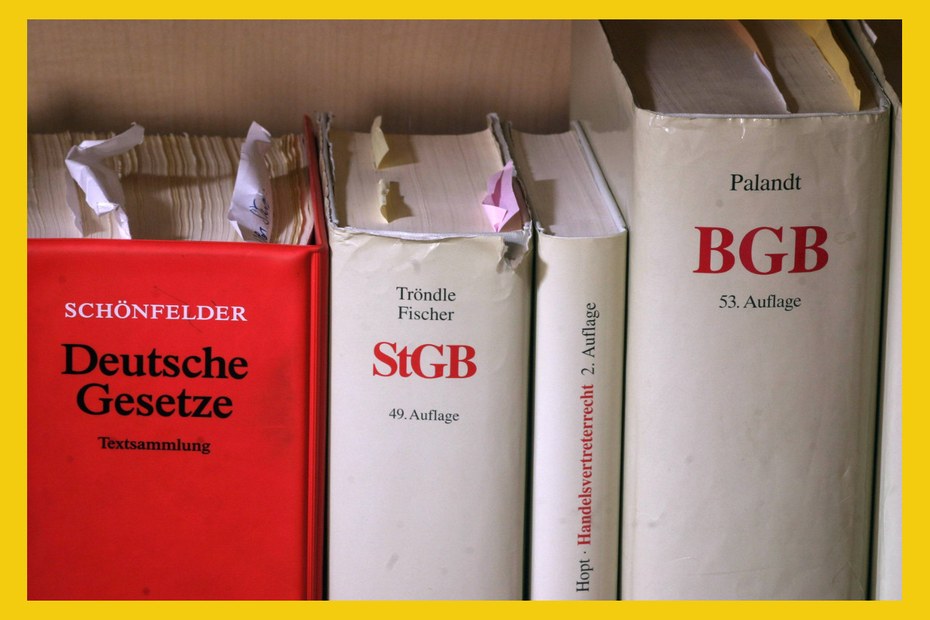

ammlung für Deutsche Gesetze, bislang unter Jurist:innen als Schönfelder bekannt, umbenannt werden nach Mathias Habersack, dem Vorsitzenden der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages. Zwei weitere Kommentare sind von dem Beschluss umfasst: Der Kommentar zum Grundgesetz von Maunz/Dürig erhält den Namen Dürig/Herzog/Scholz und der Kommentar von Blümich soll den Namen Brandis/Heuermann tragen.Was bedeuten Namen wie Schönfelder und Palandt? Mögen sie für Außenstehende belanglos wirken, sind die genannten Werke in der juristischen Ausbildung und Profession längst Institutionen. Die Loseblattsammlung Schönfelder begleitet Studierende und Referendar:innen in jede Lehrveranstaltung und Examensklausur. Der schwere rote „Ziegelstein“ ist Erkennungsmerkmal für Jurist:innen. Und der Palandt ist daneben wohl die wichtigste Kommentierung, das Standardnachschlagewerk bei einer beliebigen Rechtsfrage im Bürgerlichen Recht. Scherzhafte Redewendungen wie „Quod non ist in Palandto non est in mundo“ – „Was nicht im Palandt steht, gibt es nicht“ verweisen in bittersüßer Ehrlichkeit auf den Stellenwert, den der Kommentar in der Rechtswissenschaft einnimmt.Klassiker – benannt nach aktiven NationalsozialistenDer Palandt ist praktisch, da an die Bedürfnisse der Praxis angepasst. Er ist in seiner Sprache denkbar knapp, durchzogen von Abkürzungen und geschrieben in teilweise unvollständigen Sätzen. Im Vergleich zu den anderen Kommentaren ist er preisgünstig und erscheint in jährlicher Neuauflage. Vor allem hat er Tradition in der Rechtswissenschaft. Schon die Tatsache, dass den Werken umgangssprachlich ein Artikel gegeben wird – man spricht von dem Palandt und dem Schönfelder – unterstreicht ihren Status in der Rechtswissenschaft, der weit über eine Gesetzessammlung und ein Nachschlagewerk hinausgeht. Dabei wurde schnell vergessen, dass der Palandt und der Schönfelder aktive Nationalsozialisten waren. Kaum weniger brisant ist der ebenfalls als Standardwerk geltende Grundgesetz-Kommentar von Maunz. Theodor Maunz propagierte als Professor der Rechtswissenschaft den faschistischen Führerstaat und galt auch nach 1945 als einer der bedeutsamsten Verfassungsrechtler der Bundesrepublik. Seine Professur an der LMU München behielt er trotz Bekanntwerdens seiner NS-Vergangenheit bei.Bislang zierten also diese Namen jene zentralen juristischen Werke, die das Deutsche Recht im 21. Jahrhundert enthalten und kommentieren: die Namen von Nationalsozialisten. Nun nicht mehr. Ist das ein großer Schritt? Zumindest für den Verlag C.H. Beck schien es einer gewesen zu sein: Denn der nun endlich verkündeten Umbenennung gingen intensive Debatten voraus. Insbesondere die Wissenschaft und die überwiegend studentisch organisierte Initiative „Palandt umbenennen“ drängten vehement auf eine Beendigung dieses Zustandes. Der Verlag aber hielt zunächst an den Namen fest. Vor drei Jahren verwies er lediglich im Bearbeiterverzeichnis des Palandt auf dessen Person und historischen Hintergrund. Eine Gedenkkultur also, quasi ein Stolperstein. Ein Denkmal wolle man aber nicht errichten, betonte der Verleger: „Geschichte kann man nicht ungeschehen machen“.Nun also die Namensänderung. Ein zentrales Anliegen der Hamburger Initiative „Palandt umbenennen“ bleibt jedoch weiter unerfüllt: „Lieber Liebmann“. Otto Liebmann, ein jüdischer Verleger, gründete um 1900 die Deutsche Juristen-Zeitung (DJZ) sowie die Reihe „Kurzkommentare“, Kommentierungen für die Hosentasche, in denen die wichtigsten Gesetze möglichst präzise und umfassend kommentiert werden sollten. Der Liebmann-Verlag legte damit den Grundstein für die bis heute zentralen juristischen Publikationsformate. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten konnte Liebmann den Verlag nicht weiterführen – und verkaufte die Rechte an den Werken an den C.H. Beck Verlag.C.H. Beck hat großen Einfluss Dieser hat heute eine klare Führungsposition auf dem juristischen Markt. Es gibt kaum juristische Werke, zumal für die Praxis, die aus anderen Verlagen stammen. Die Datenbank Beck-Online und die Beck‘schen Online-Kommentare – vielleicht die neuen Standardkommentare? – verfestigen diese Position. Nicht nur die Namen der Publikationsformate, gerade die Fragen, wer kommentieren darf und welche Formate, welche Artikel, welche Meinungen verlegt werden, stehen in seiner Entscheidungsmacht. Empörung löste ein im Januar 2021 in der Neuen Zeitschrift für Arbeitsrechtswissenschaft erschienene Aufsatz des BVerfGG-Kommentators Rüdiger Zuck aus, der offenkundig von rassistischen Ressentiments überlagert ist. Auch diese Zeitschrift gehört zum C.H. Beck Verlag. Erst nach einem „Sturm der Entrüstung“ vonseiten der Rechtswissenschaft auf digitalen Kanälen und einem offenen Brief unter dem Titel „Rassismus ist nicht ‚Meinungsvielfalt‘“, sperrte der Verlag den Artikel aus der Online-Plattform und entschuldigte sich öffentlich für sein Erscheinen.Eingebetteter MedieninhaltDer juristische Diskurs, das Recht selbst, wird also durch den Markt juristischer Publikationsformate beeinflusst. Ein Einfluss, der freilich subtil und nach außen kaum sichtbar ist.Warum die Entscheidung der Umbenennung so lange gedauert hat? Man mag mutmaßen, dass dies auch mit dem Stellenwert zu tun hat, den Werke wie Palandt und Schönfelder auf dem Markt einnehmen. Ihre Namen sind Marken geworden; sie haben einen spezifischen Marktwert. Einen, der ohne die Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht zustande gekommen wäre – oder zumindest nicht C.H. Beck gehört hätte, sondern Liebmann.Geschichte kann man nicht ungeschehen machen. Das stimmt natürlich. Aber es gilt auch: Geschichte wird gemacht. Die Namensdebatte verweist auf die Verantwortung, die mit der Marktposition des C.H. Beck Verlages einhergeht. Sie verweist aber gleichsam auf Machtstrukturen, die im juristischen Diskurs angelegt sind. Ein großer Schritt für die Rechtswissenschaft wäre es freilich, solche Strukturen zu erkennen und sich gerade hier selbst zu hinterfragen. Wer veröffentlicht in welchen Medien, welche Meinungen werden verlegt, wie wird darüber entschieden? Mit einer Umbenennung ist dieser Schritt noch nicht getan.