Am 4. August 1914 um 9 Uhr überschritten deutsche Truppen unter einem Vorwand die Grenze zum neutralen Königreich Belgien: Sie gaben vor, dort einem französischen Angriff zuvorkommen zu müssen. Der Plan zu diesem Einfall und zur Besetzung der Grenzfestung Liège „im Handstreich“ war – gegen alle früheren Warnungen von Otto von Bismarck bis Alfred von Schlieffen – in der Aufmarschabteilung des Großen Generalstabs vom Generalmajor Erich Ludendorff ausgearbeitet worden. Sein „Handstreich gegen Lüttich“ galt der deutschen Kriegsberichterstattung als kühner Waffenerfolg, brachte dem 49-Jährigen den Ehrentitel „Held von Lüttich“ und zählt bis in die jüngste deutsche Geschichtsforschung

Misslungener Handstreich

Erster Weltkrieg Auch 100 Jahre später werden die alten Klischees von der Geschichtsforschung meist übernommen. Dabei verliefen bereits die ersten Tage ganz anders als oft angenommen

Exklusiv für Abonnent:innen

|

Ausgabe 32/2014

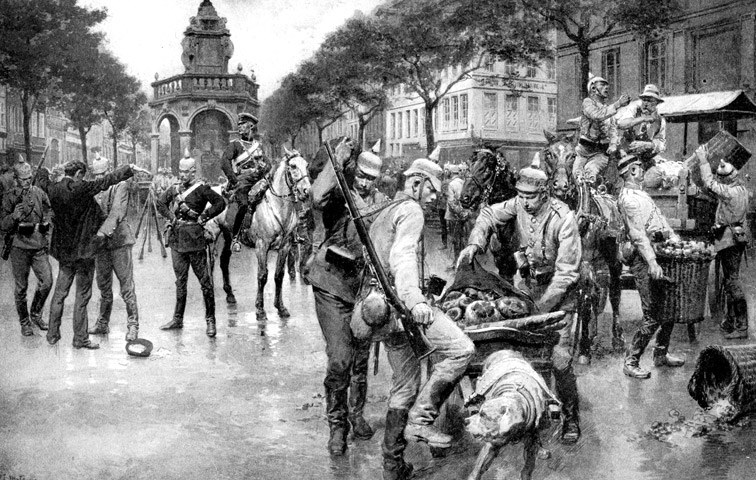

Ein großer Sieg sieht anders aus: Deutsche Soldaten besetzen die für den Kriegsverlauf strategisch wichtige Festungsstadt Liège

Abbildung: The Print Collector / Getty Images

ung zu den „Husarenstücken der modernen Kriegsgeschichte“. Der Kommandant von Liège, General Leman, dagegen hielt diesen Handstreich für gescheitert. Viele Quellen geben ihm Recht, aber die Forschung ignoriert das noch immer.Ludendorffs Plan zur Einnahme der Festung Liège sprengte den traditionellen Rahmen von Einleitungsschlachten, die nach Möglichkeit erfolgreich verlaufen sollten. Der 66-jährige Generalstabschef Helmuth von Moltke hielt den Plan für „gewagt“, befürchtete, wenn er misslingen sollte, einen moralischen Rückschlag für Deutschland und erwartete den Vorwurf, „etwas Unmögliches gewollt“ und „völlige Unfähigkeit bewiesen“ zu haben. Als er ihn dann dennoch im April 1913 in die Planungen für das Mobilmachungsjahr 1914 aufnahm, war Ludendorff selbst schon aus dem Generalstab zur Truppe versetzt worden; dort sollte man ihm Disziplin beibringen. Für den Kriegsfall war Ludendorff aber die Ernennung zum Oberquartiermeister zugesagt, um die Festung Liège nach seinem Plan einzunehmen. Dies war die 2. Armee unter Generaloberst Karl von Bülow.Als Oberquartiermeister dieser Armee traf Ludendorff am Vormittag des 3. August im Union-Hotel Aachen mit General Otto von Emmich zusammen, der mit einer eigens geschaffenen „Maas-Armee“ von 39.000 Mann vor dem Einmarsch der mobilisierten deutschen Armeen in Belgien einfallen und die Festung Liège besetzen sollte. Als von Emmich am Nachmittag die Weisung erhielt: „Belgien ist Deutschlands Feind. Seine Majestät befehlen, dass belgisches Gebiet betreten werden kann“, und den Einmarsch für den nächsten Morgen anordnete, trat Ludendorff als Überwacher der Operation an seine Seite.Der PlanNach seinem, nie bekannt gegebenen Plan war das Gelingen des „Handstreichs“ in kürzester Zeit die Bedingung für die Sicherung des Westaufmarsches und die Verhinderung einer rechtzeitigen belgisch-französischen Mobilmachung. Von den 40 Tagen, die Schlieffens Aufmarschplan, unter Meidung belgischen Hoheitsgebiets, zur Niederwerfung Frankreichs vorsah, um danach die Masse der siegreichen Westarmeen gegen das langsamer mobilmachende Russland zu werfen, blieben 1913/14 drei Tage zur Öffnung des belgischen Einfallstors. Die Festung Liège sollte in deutsche Hand gebracht werden, bevor die belgischen Eisenbahnen, Brücken und Straßen zum Schutz gegen die Invasoren zerstört würden.Dies war mit konventionellen militärischen Mitteln unmöglich, da diese mächtigste Festungsanlage des damaligen Europa der Belagerung und dem Beschuss der üblichen 28-cm-Mörsergeschütze standhielt. Der Durchmarsch der deutschen Armeen war aber nur gesichert, wenn die zwölf Festungsforts, die Liège in einem 48 Kilometer langen Gürtel umgaben, genommen waren. Zur Umgehung des militärisch unlösbaren Problems baute Ludendorff nachrichtendienstliche Aktionen in seinen Plan ein, deren bis dato unüblicher Charakter dem Generalstabschef den Angstschweiß aus den Poren trieb. Auf herkömmliche Weise sollten die sechs Infanteriebrigaden der Maas-Armee in der Nacht vom 5. zum 6. August mit der Parole „Der Kaiser!“ den Festungsgürtel in fünf über Jahre hinweg geheim ausgekundschafteten, schwer einsehbaren Tälern zwischen den Forts durchbrechen. Die fünf Kolonnen sollten gleichzeitig und möglichst lautlos (Feind war mit Kolben und Bajonett niederzumachen) von Süden, Norden und Nordosten, „ohne Niederkämpfung der Werke“, Breschen in den Festungsring schlagen, bei Tagesanbruch zum „Kern“ der Festung vorstoßen, in die Stadt Liège eindringen und die Festung von innen heraus einnehmen. Vortrupps sollten die inneren Verteidigungswerke der Stadt, Zitadelle und Chartreuse, unter Feldartillerie-Beschuss nehmen und „baldigst zur Beschießung der Stadt“ übergehen, die durch Bombardierung gelähmt werden sollte.In seinen 1919 erschienenen „Kriegserinnerungen“ lobte Ludendorff die „unerhört kühne Tat durch die Fortlinie einer neuzeitlichen Festung in deren Inneres einzudringen“. Damit lenkte er bewusst davon ab, dass die Operation die Festung außer Gefecht setzen sollte. Wie dies nach Plan geschehen und die Festung von innen heraus eingenommen werden sollte, haben er und die ihm folgende Militärgeschichte der Mit- und Nachwelt aus guten Gründen vorenthalten. Anrüchige nachrichtendienstliche Aktionen, die hier erstmals erläutert werden, sollten die Festung in drei Tagen in deutsche Hand bringen. Die umfassenden Vorarbeiten des Großen Generalstabs zur Eroberung feindlicher Lagerfestungen sind für die französischen Ost- und russischen Westfestungen belegt. Im Zentrum stand die Anwerbung einheimischer Kräfte in den Friedensgarnisonen, um die Auslieferung der Pläne oder die Kapitulation der Festung sicherzustellen. Für die unter höchster Geheimhaltung geplante Einnahme der Festung Liège ist dergleichen nicht bekannt. Gemessen an der gut organisierten Sabotage örtlicher Kollaborateure im Zeitraum des deutschen Einmarsches, dürften die Anwerbungen umfassend gewesen sein.Das multiethnische Umfeld der Festung mit seinem potenten deutsch-belgischen und reichsdeutschen Bevölkerungsanteil erleichterte der Nachrichtenabteilung des Großen Generalstabs die Rekrutierung von Agenten. So erinnerte sich General Leman, dass Liège bei Kriegsbeginn „ein Nest deutscher Spione war; sie waren in alle öffentlichen Dienste eingedrungen und gingen so weit, die Zünder der Minen zu entschärfen, sobald sie gelegt waren“. Nachkriegsuntersuchungen haben ergeben, dass die Verteidigung von Liège unbestreitbar durch feindliche Agenten sabotiert wurde.Der Einbau nachrichtendienstlicher Aktionen in den Plan barg Risiken, und von Moltke war sich ihrer bewusst. Er sah für den Fall, dass die Einnahme nicht sofort gelang, keine alternative Planung, sondern eine „Wiederholung“ vor und war sogar bereit, den Durchbruch um eine Woche zu verschieben. Folglich beinhaltete der Plan den „ersten Handstreich“ und im Notfall seine Wiederholung(en). Außerdem behielt sich von Moltke die Möglichkeit einer Belagerung vor: Dazu stand ihm nicht nur eine unbekannte, unerprobte Schreckenswaffe, die weltweit mächtigsten Mörsergeschütze der Firma Krupp, zur Verfügung, die 18 Zentner schwere 42-cm-Geschosse über 15 Kilometer Entfernung ins Ziel schießen und erdbebenartige Verwüstungen anrichten konnten, sondern auch eine 60.000-Mann-Armee unter dem Vorgesetzten Ludendorffs, die zum Einsatz kam, als dessen Plan am 6./7. August misslang.Denn dieser Plan wies auch schwere Ermessensfehler auf und war im August 1914 veraltet. Die „zwei schwachen Stellen“, auf die ihn Ludendorff stützte, bestanden nicht mehr: Die belgischen Truppen – nach seinem Plan 10.000 Mann – waren durch die Stationierung der 3. belgischen Division vervielfacht, die Zwischenräume durch Sperren und Drahtverhaue befestigt. Fatal verrechnet hatten sich die Planer im Hinblick auf die Reaktion Belgiens: König Albert rief Generalität und Bevölkerung zum Widerstand bis zum Letzten auf und übernahm am 5. August das Oberkommando der Armee; der Kommandant von Liège gab den Befehl an die Truppen weiter; und der resultierende „Volkskrieg“ stellte die deutschen Invasoren vor ungeahnte Probleme.Überrascht vom Widerstand der Zivilbevölkerung und unter dem Drängen Ludendorffs, dennoch am Zeitplan festzuhalten, legten die deutschen Truppen Häuserzeilen beiderseits der Einfallstraßen in Schutt und Asche, äscherten ganze Ortschaften ein, verwüsteten Kult- und Kulturstätten, erschossen zur Abschreckung 850 Zivilisten, nahmen Tausende in Geiselhaft und missbrauchten sie als menschliche Schutzschilde, um Brücken und Anlagen zu sichern. Diese Greueltaten prägten dem Einfall den Stempel auf, den der ganze Krieg tragen sollte: den eines verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Massenmordens.Das Misslingen des PlansIm Januar 1913 – zeitgleich mit Ludendorffs Ausscheiden aus dem Großen Generalstab – wurde General Gérard Leman zum Kommandanten von Liège ernannt. Der 63-Jährige machte sich keine Illusionen über die deutsche Absicht, Belgien anzugreifen, und kannte die vielfache Überlegenheit der deutschen Streitmacht an Mannschaft und Material. Deshalb nutzte er die verbleibende Zeit zur Reorganisation seiner Truppen und Modernisierung der Festung, um möglichst lange Widerstand leisten zu können.Seine Prüfung ergab, dass Zitadelle und Chartreuse keinen Verteidigungswert mehr besaßen. So verlagerte er die Verteidigung auf die Forts und sicherte ihre Zwischenräume mit modernsten Mitteln. Dennoch trieb die deutsche Truppenführung ihre widerstrebenden Brigaden in diese „Hölle“, die unter dem Beschuss belgischer Zivilisten im Rücken, der Feldartillerie frontal und in den Flanken und der Forts von oben für 5.300 deutsche Offiziere und Soldaten (nach deutschen Angaben) oder 20.000 Offiziere und Soldaten (nach alliierten Schätzungen) zum sicheren Grab wurde.Nach schweren Tages- und Nachtgefechten mit hohen Verlusten erfolgte am 5. August der erste Versuch, die Festung im Wege einer geheimdienstlichen Aktion einzunehmen: Bei Tage ritten deutsche Reiterabteilungen zwischen den Forts hindurch und jagten die Straßen der Stadt entlang, um den Kommandanten in ihre Gewalt zu bringen und zur Preisgabe der Festung zu zwingen. Das angeblich so „kühne Reiterstückchen“ scheiterte jedoch an der Wachsamkeit der belgischen Posten.Am Abend desselben Tages besprachen die Generale von Emmich, von Wussow (Kommandeur der 14. Brigade) und Ludendorff die Lage, beschlossen den zweiten Handstreich gegen den Kommandanten und bestimmten die 14. Brigade zur schnellen Vorhut gegen die Chartreuse. Nach ihrer Einnahme sollte sie Liège von oben beschießen, „um den Kommandanten und die Stadt willfährig zu machen“. Die übrigen fünf Brigaden sollten versuchen, die Fortlinie nach Plan zu durchbrechen. Ihr Versuch scheiterte in verzweifelten Nachtkämpfen. Der französische Generalstabschef erhielt am 6. August die Meldung, dass „die deutschen Truppen, die in der Nacht einen Handstreich gegen Liège versucht hatten, mit großen Verlusten zurückgeschlagen wurden und sich zehn Kilometer nach Osten zurückgezogen haben“.Allein der 14. Brigade gelang aus Osten der Durchbruch zur Chartreuse. Ludendorff selbst stellte sich an die Spitze der Truppe, die durch den Tod von Wussows und vieler Offiziere demoralisiert war. Er ließ den Weg in „hartnäckigem Häuserkampf“, durch Ausräumung der „feindlichen Widerstandsnester“ und Einäscherung umliegender Ortschaften durch zwei Feldhaubitzen freischießen. Nach diesem Gewaltmarsch ordnete er am Mittag des 6. August den Anstieg der verbliebenen knapp 1.500 Mann zur Chartreuse auf dem rechten Maas-Ufer an. Von dort sah er auf dem linken Ufer die Kolonnen der abziehenden belgischen Truppen und hielt sie irrtümlich für die anmarschierenden Brigaden.Denn am frühen Morgen war auch der zweite Streich gegen den Kommandanten gescheitert. Zwei deutsche Stoßtrupps von jeweils 80 bis 100 Mann drangen ab 4 Uhr, geführt von ortskundigen Agenten, in britischer Uniform mit dem Ruf „Nous sommes des Anglais! (Wir sind Engländer!)“ in die Stadt ein und erreichten das Büro des Kommandanten gegen 4.45 Uhr.Als Offiziere vom Stab des Kommandanten heraustraten, war der wahre Charakter der „englischen“ Truppen schnell erkannt. Im nachfolgenden Schusswechsel fielen der deutsche Kompagnieführer und Lemans Adjutant, Major Marchand. Als ein belgischer Posten den Anmarsch des zweiten deutschen Stoßtrupps aus entgegengesetzter Richtung meldete, floh der Kommandant aus der Stadt. Er entkam mit knapper Not und konnte auch die Spione abhängen. Die deutschen Stoßtrupps wurden getötet oder gefangen genommen.Leman suchte zunächst Zuflucht in der nahen Zitadelle, entschied sich dann aber sicherheitshalber für Fort de Loncin im Nordwesten der Stadt. In der Annahme, Leman befinde sich in der Zitadelle, wies Ludendorff den Kommandeur des Infanterie-Regiments 165, Oberst von Oven, an, die Zitadelle zu stürmen. Meldungen einheimischer Agenten veranlassten von Oven zu spät, stattdessen den Nordwestausgang der Stadt abzuriegeln. Leman hatte Fort de Loncin schon erreicht, verschaffte sich ein Bild von der Bombardierung der Stadt und der Universität und wurde über die deutsche Drohung informiert, Liège bei weiterem Widerstand restlos zu zerstören. Er ordnete deshalb den Abzug der Truppen zum Anschluss an die belgische Hauptarmee an. Den Kommandanten der Forts konnte er noch den Befehl zur Verteidigung „jusqu’à la dernière extrémité“ geben, bevor das Telefonnetz stillgelegt wurde. Versuche deutscher Parlamentäre, ihn zur Einstellung des Widerstands zu bewegen, wies er zurück.Gegen 14 Uhr setzte die dritte nachrichtendienstliche Aktion ein. Auf der Zitadelle hisste der Angehörige der Friedensgarnison Oberst Eckstein ohne Autorisierung seiner Vorgesetzten und gegen den Befehl des Königs und Kommandanten die weiße Fahne der Kapitulation. Ludendorff erwartete einen Parlamentär zur Regelung der Übergabe. Als dieser nicht erschien, schickte der inzwischen zu ihm gestoßene General von Emmich den Generalstabsoffizier Hauptmann von Harbou zu Übergabeverhandlungen nach Liège. Dieser kehrte um 19 Uhr mit der Nachricht zurück, die weiße Fahne sei gegen den Willen des Kommandanten gehisst worden; die Besatzung der Zitadelle werde sich „bis zum letzten Mann“ verteidigen. Spätestens in diesem Moment erkannten Ludendorff und von Emmich, dass der Plan misslang. Mit der durch Verluste geschwächten Brigade innerhalb des Festungsgürtels, isoliert von der Außenwelt, stand ihnen bei schwindendem Munitionsvorrat und ständiger Sicherung nach allen Seiten eine „schwere Nacht“ bevor. Ludendorff schrieb später: „Ich werde die Nacht vom 6./7. August nie vergessen.“ Für den nächsten Tag war „ein schwerer Entschluss zu fassen“: Sie beschlossen, noch keine Meldung über das Misslingen, sondern einen letzten Versuch zur Einnahme der Festung zu machen. Am Morgen des 7. August bestieg Ludendorff einen belgischen Kraftwagen mit Fahrer und passierte getarnt eine Maas-Brücke und die Serpentinen zur Zitadelle, wo er von Oven vermutete. Er fand sich allein und schlug – so seine spätere Darstellung – „an das verschlossene Tor. Es wurde von innen geöffnet. Die paar hundert Belgier ergaben sich mir auf meine Anforderung. Die Brigade rückte nun an und besetzte die Zitadelle, die ich sofort zur Verteidigung einrichtete.“Auf die Frage, was er sich gedacht habe, als er der feindlichen Besatzung der Zitadelle gegenüberstand, antwortete Ludendorff später, er habe sich „gar nichts gedacht; ich habe Befehle erteilt!“. Ein Hinweis auf seine Befehlsgewalt über fremde Kollaborateure. Erwartete er aber, in der Zitadelle den Kommandanten samt Befehlszentrum der Festung zu finden, so irrte er erneut: Das funktionslose Festungswerk wurde nicht zur Verteidigung, sondern zur Internierung der Geiseln der Stadt genutzt. Auch diese Aktion war ein grandioser Fehlschlag. Trotzdem haben Ludendorff und die ihm folgende Militärgeschichte bis heute die „Einnahme“ der Zitadelle als Beweis für das Gelingen des „Handstreichs“ angeführt. Ludendorff verstieg sich 1919 zu der Behauptung: „Meine Aufgabe war damit beendet. Ich konnte General von Emmich bitten, mich nunmehr zu entlassen.“Diese Umdeutung der flagranten Niederlage in einen großen Sieg hat die Kriegsberichterstattung geprägt, die am 8. August verkündete: „Die Festung Lüttich ist genommen!“ Sie hat die Zeiten überdauert, obwohl von Bülow, dem Ludendorff am Abend des 7. August persönlich Bericht erstatten musste, den „Misserfolg“ an von Moltke meldete und dieser am 8. August die Belagerung der Festung anordnete.Die BelagerungGeneral von Einem schilderte seine Eindrücke vom misslungenen „Handstreich“ in seinem Tagebuch. So sei er am 8. August in der Überzeugung aufgebrochen, dass zumindest die sechs Forts rechts der Maas genommen seien. Auf dem Weg erfuhr er, dass „kein Fort von Lüttich gefallen sei“ und sich „die Bevölkerung energisch am Krieg“ beteilige. In Belgien erkannte er, dass sich General von Emmich „gewissermaßen in der Mausefalle“ in Liège befand und seine Truppen „schwere Verluste erlitten“. Er nahm die Meldung Ludendorffs entgegen, „dass alle Versuche, Lüttich – d. h. die Forts – zu nehmen, blutig abgewiesen sind“ und die Brigaden „schwere Verluste – auch an höheren Offizieren – erlitten, weil die Truppen rücksichtslos vorgegangen sind und auch auf sich selbst geschossen haben. Ludendorff erzählt, dass die Truppen versagt haben.“ In allen Brigaden herrschte Niedergeschlagenheit, die Pferde litten an Hafermangel, den Mannschaften drohten Epidemien. Auch von Einem erschien die Lage äußerst bedrückend.Den ersten „Lichtblick“ hatte er am Abend des 10. August, als er erfuhr, dass in Aachen eine Marine-Batterie mit den schweren Krupp’schen Geschützen eingetroffen sei. Doch der Transport der Ungetüme verlief zähflüssig und geriet in Belgien ins Stocken. Am Abend des 11. August saß die Belagerungsarmee „noch immer vor dieser verdammten Festung, Emmich drin und wir draußen. Die Kriegsgeschichte ist um ein neues, paradoxes Beispiel bereichert. Wenn wir nur erst vorwärts kämen!“Am Nachmittag des 12. August wurde das erste 42-cm-Mörsergeschütz gegen Fort de Pontisse in Stellung gebracht und nahm ab 18.45 Uhr die Orte Battice und Herve unter Beschuss. Von Einem schrieb: „Die Zerstörungen in Battice und Herve spotten jeder Beschreibung. So etwa, wie diese Ruinen, in denen jedes Leben erloschen ist, muss Pompeji aussehen.“ Nach 24-stündigem Beschuss war Fort de Pontisse am Abend des 13. August so weit zerstört, dass es, zusammen mit zwei weiteren Forts, im Infanteriesturm genommen wurde. Imponierend fand von Einem „die Kruppschen schweren Geschütze, die kein Feind besitzt und deren Geheimnis erst jetzt der Welt offenbar wird“. Am 14. August wurden die Forts im Osten und Nordosten von Liège unter Beschuss genommen. Am 15. August erfuhr von Einem, „wie das Fort Loncin durch einen die Pulverkammer entzündenden 42-cm-Schuss in die Luft flog“, und hörte von „dem erschütternden Anblick der Toten und Verwundeten.“ General Leman überlebte den Volltreffer des Arsenals, wurde bewusstlos von einer deutschen Ambulanz geborgen und, wie er später schrieb, „zum Gefangenen, ohne sich ergeben zu haben“.Am 17. August besichtigte von Einem die Ruinen des Forts de Loncin: „Niemand kann sich eine Vorstellung von der durch die Explosion bewirkten Zerstörung machen. Es ist, als ob ein furchtbares Erdbeben das Unterste zuoberst gekehrt hätte.“ Während die Krupp’sche Technik die Orgie der Zerstörung vollbrachte, traten die Kolonnen der deutschen 1. bis 3. Armee, die Liège nach Plan ab 6. August passieren sollten, vor der Grenze auf der Stelle. Am 17. August trafen sie mit elftägigem Verzug Vorbereitungen zur Überschreitung der Reichsgrenze. Ab 18. August begannen sie schließlich den Vormarsch aus Liège nach Westen.Die FolgenMit dem Verzug von zwölf Tagen trat eine Verzögerung des Westfeldzugs ein, die nicht aufzuholen war. Was die Planer des „Handstreichs“ zu verhindern suchten, trat nun ein: Bevor Liège in deutscher Hand war, besetzte die russische Armee das ostpreußische Eydtkuhnen, der deutsche Marsch von Liège nach Namur fiel mit dem russischen Angriff auf Insterburg zusammen. Brüssel, das nach Plan am 10./11. August genommen werden sollte, fiel erst am 20. August, das Gebiet von Mons am 23. August. Das war sehr spät. Denn bis dahin vollendete die französische Armee die Mobilmachung, landeten britische Korps auf dem Festland und schlug die russische Armee die deutsche 8. Armee in die Flucht.Um sie aufzuhalten, entsandte von Moltke am 22. August Ludendorff nach Ostpreußen. Zur Verstärkung der 8. Armee entnahm er dem entscheidenden rechten Heeresflügel, der 2. und 3. Armee, je ein, für die geplante Schlacht um Paris unentbehrliches, Armeekorps und riss mit ihrem Abzug nach Osten eine breite Lücke in die deutsche Marne-Front. Von Bülow, der beim „Handstreich gegen Lüttich“ das Vertrauen in die Oberste Heeresleitung und in den kritischen Tagen (7./8. September) den Glauben an den Sieg verlor, beschloss den Rückzug seiner stark strapazierten 2. Armee, der einen gigantischen Dominoeffekt auf die beiden Flügelarmeen, die 3. und 1. Armee, hatte. Dem Rückzug der deutschen Armeen – für die Alliierten das „Wunder an der Marne“ – folgte das Nachstoßen der französischen und britischen Truppen.Das Marne-Debakel der Deutschen am 12. September wurde zum Wendepunkt des Kriegs im Westen. Zu Recht erkannte Gérard Leman im Widerstand seiner Bewohner und Truppen das erste Glied in der Kette, die in den Sieg an der Marne mündete.Wenn es der Obersten Heeresleitung im August 1914 noch gelang, das Scheitern der abenteuerlichen Planung und dilettantischen Ausführung des „Handstreichs gegen Lüttich“ durch den Einsatz der Krupp’schen Technik auszugleichen, so überflügelte die Kriegsindustrie der Alliierten diese Technik 1916/17, und ihre überlegene Tankwaffe trieb 1918 ein abgekämpftes, schwindendes deutsches Heer in den Untergang. Als Hauptverantwortlicher für die anfängliche wie auch für die letzte, umfassende deutsche Niederlage hat Erich Ludendorff seine Schuld auf die zivile deutsche Regierung abgewälzt.

×

Artikel verschenken

Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.