Heute wissen alle, die DDR war zuletzt hoch verschuldet, ihre Wirtschaft marode, die Ausrüstung der Betriebe technisch veraltet, sodass sie weder wettbewerbs- noch kooperationsfähig erschienen. Weiter gilt als ausgemacht, dass nicht das Wirken der Treuhand, sondern der desaströse Zustand einer Ökonomie den mutmaßlich unaufhaltsamen Absturz des DDR-Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1990 ausgelöst hat. Trifft das zu? Oder wird auf dieser Version beharrt, weil das hilfreich ist, Fehler bei der Treuhandprivatisierung zu verschleiern?

Wie reagierten seinerzeit eigentlich westdeutsche Unternehmen auf die offene Grenze zwischen beiden deutschen Staaten? Interessierte sie nur das zusätzliche Absatzgebiet? Sahen sie in DDR-Betrieben bestenfalls Übernahmekandidaten

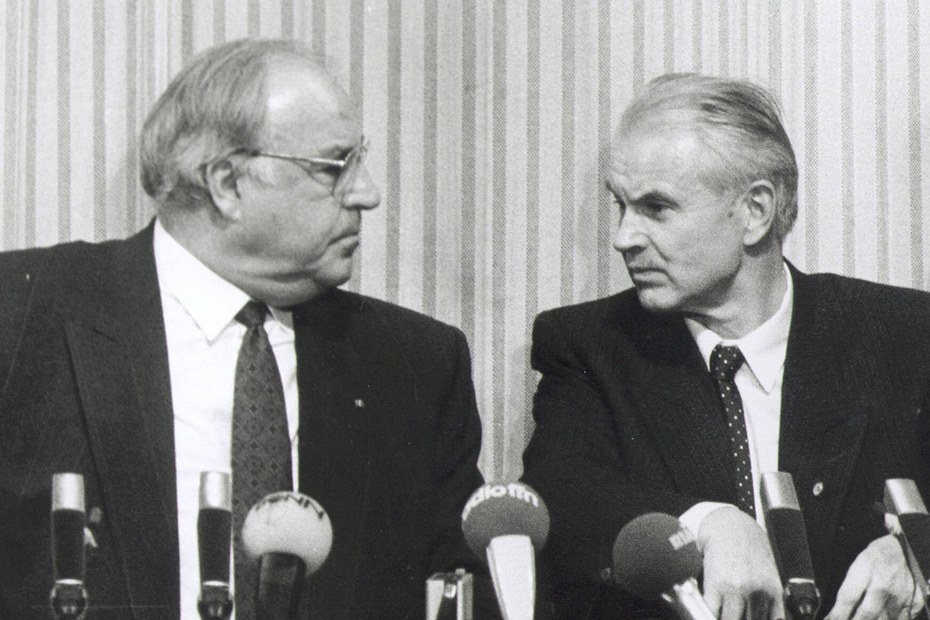

kandidaten, die wohlfeil zu haben waren? Eine Antwort erhält man, sieht man sich Statements aus der Zeit des Jahreswechsels 1989/90 von Wirtschaftsinstituten, Firmen und Politikern an, als zur Zukunft der zwischenstaatlichen Beziehungen bereits Statements der Regierungen in Bonn und Ostberlin vorlagen. In der DDR hatte der am 13. November 1989 von der Volkskammer gewählte Ministerpräsident Hans Modrow in seiner Regierungserklärung einschneidende Reformen angekündigt. Von mehr Markt und weniger Plan war die Rede. DDR und BRD sollten zu einer „Vertragsgemeinschaft“ mit dem Ziel „qualifizierter Nachbarschaft“ und „kooperativer Koexistenz“ finden. Die Annäherung sollte zunächst nicht in Vereinigung münden.Bundeskanzler Kohl antwortete am 29. November mit einem „Zehn-Punkte-Programm zur schrittweisen Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas“. Dabei gab es in ökonomischer Hinsicht aus Bonn den Kooperationsvorbehalt: Nur, wenn sich die DDR von der Planwirtschaft verabschiede und marktwirtschaftliche Bedingungen schaffe. „Die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands“ sei eine „Zukunftsaufgabe“, so Kohl. Das ließ Raum für Interpretationen und wurde als Anstoß empfunden, die Kontakte zwischen west- und ostdeutschen Firmen zu pflegen. Es sei „eine Linie für die weitere Arbeit vorhanden“, hieß es auf einer vom DDR-Ministerrat organisierten Konferenz mit 290 Generaldirektoren aus DDR-Unternehmen.Die fühlten sich den neuen Herausforderungen durchaus gewachsen, auch kleinere Kombinate wie Härtol, wo man u. a. Korrosionsschutzmittel herstellte und für viele Erzeugnisse DDR-Monopolist war. Geworben wurde mit dem Hinweis: „Für unsere Innovationsfähigkeit spricht eine Ergiebigkeit von durchschnittlich 25 Patenten pro 100 Hoch- und Fachschulkader. Mit mehreren (westlichen) Ländern gibt es außer Exportgeschäften eine ersprießliche gleichberechtigte Zusammenarbeit auf wissenschaftlich-technischem Gebiet.“ Dass es sich bei Härtol keineswegs um eine Ausnahme in der industriellen Nische handelte, davon konnte sich der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth überzeugen, als er Mitte Dezember 1989 das Leiterplattenwerk des Kombinats Robotron besuchte. Er hatte sich für diesen Betrieb entschieden, weil die Firma Systronic – gelegen in Späths Bundesland – schon länger Leiterplatten für die Herstellung von Rechen- und Schreibtechnik aus jenem DDR-Kombinatsbetrieb bezog, wobei „von der Projektierung über die Montage bis zur Funktionsprobe gemeinsam gearbeitet, fachliche wie menschliche Beziehungen sowie Teamgeist entwickelt“ (Späth) wurden. Für den CDU-Politiker galt das als Testfall, der zeige, „was mit deutsch-deutscher Zusammenarbeit in der Wirtschaft möglich werden kann“.Späth beließ es nicht beim Besuch von Robotron und traf sich in Dresden mit Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer zu einer schwäbisch-sächsischen Expertenrunde, um praktische Möglichkeiten der Kooperation zu erkunden. Der damalige Bundeswirtschaftsminister Helmut Haussmann (FDP) sah in den Verlautbarungen Kohls und Modrows zu mehr Nähe zwischen beiden deutschen Staaten ebenfalls Chancen für Firmen in Ost und West. Die angedachte Neustrukturierung der DDR-Ökonomie werde auch für die Wirtschaft der Bundesrepublik Effekte haben, die ein zusätzliches Wachstum von einem halben Prozent bewirken könnten, so Haussmann. Er forderte in einem Interview, das er der Westdeutschen Allgemeinen gab, es müsse „schnell zu ersten wirtschaftlichen Übereinkünften zwischen der Bundesrepublik und der DDR kommen“. Notwendig seien dafür im Osten Gewerbefreiheit und ein Förderabkommen, das „nicht die Übernahme der DDR durch bundesdeutsches Kapital, sondern die Freisetzung von in der DDR vorhandenen Reserven an Selbstständigkeit“ bewirke. Dabei solle man selbst über die Neustrukturierung bestimmen, so der Minister.Derart ermutigt, forcierten noch im Januar 1990 Industrieunternehmen in Ost und West ein Zusammenwirken, darunter die Fahrzeughersteller IFA und Volkswagen. Das US-Wirtschaftsmagazin International Business Week sprach von realen Chancen für eine beschleunigte Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Die Produktivität der DDR-Wirtschaft liege zwar 30 bis 40 Prozent unter der Westeuropas, doch gäbe es in der DDR „die besten Arbeiter, die beste Technologie und die höchste Produktivität des Ostblocks“.Es habe wirklich viele konkrete und konstruktive Vorschläge gegeben, erinnert sich Christa Luft, Wirtschaftsministerin im Kabinett Modrow. Nur wollte die Bundesregierung davon schon bald nichts mehr wissen, stattdessen die in Teilen der DDR-Bevölkerung umschlagende Stimmung ausnutzen, die auf rasche Wiedervereinigung drängte. Die Folge war ein immer rüderer Umgang mit den „DDR-Wirtschaftskapitänen“, deren Betriebe bald schon in die Verfügungsgewalt der Privatisierungsbehörde Treuhandanstalt gerieten.Zu nennen ist hier vor allem ein westdeutscher Politiker – Helmut Kohl. Der Kanzler, von Ministerpräsident Modrow am 19. Dezember 1989 zu einem Arbeitsbesuch nach Dresden eingeladen, wurde dort von Tausenden bejubelt. Kohl zog daraus den Schluss, dass die Zeit für eine baldige Eingliederung der DDR in die Bundesrepublik gekommen sei, wovon er im drei Wochen zuvor verkündeten „Deutschlandprogramm“ noch recht vage und mit dem Blick auf einen mehrere Etappen umfassenden Weg gesprochen hatte. Aber nun bot sich die Chance, „Kanzler der Einheit“ zu werden und bei den für Herbst 1990 vorgesehenen Bundestagswahlen über parteiinterne Gegner wie Lothar Späth zu triumphieren, die ihn noch im September 1989 auf dem Bremer CDU-Parteitag beinahe gestürzt hatten.Kohl gelang es, für einen Vereinigungskurs, der kurzsichtig, situationsbestimmt und der Dimension der Aufgabe nicht angemessen war, fast die gesamte politische Klasse der Bundesrepublik zu gewinnen. Dem unterwarfen sich letztlich auch Wirtschaftskreise und Politiker, die noch zum Jahreswechsel 1989/90 für eine längerfristige, Potenziale der ostdeutschen Wirtschaft einbeziehende Vereinigungspolitik plädiert hatten. Konsequenz dieses Kurswechsels war eine Transformationskrise, die Ostdeutschland härter traf als Osteuropa insgesamt. Dieter Segert, der als Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien mit dem Forschungsschwerpunkt Transformationsanalyse Osteuropas lehrte, vermerkt dazu: „Das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt brach in Ostmitteleuropa um 25 bis 30 Prozent ein, in Ostdeutschland dagegen um ca. 50 Prozent.“ Wofür es vor allem einen Grund gab: Weder in Polen noch in Ungarn oder der Tschechoslowakei wurde der Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft derart hastig vollzogen wie in der DDR. Zwar gab es auch in diesen Ländern Vorstellungen vom raschen und radikalen Wandel wie mit dem Plan des polnischen Vizepremiers und Finanzministers Leszek Balcerowicz. Doch wurde dessen Programm von Regierungschef Mazowiecki entschärft, der verheerende Folgen für die Gesellschaft Polens voraussah und fürchtete, abgewählt zu werden.