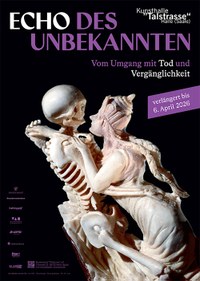

In der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kunst diente die Darstellung des Todes als mahnender Hinweis auf die Vergänglichkeit alles Irdischen, der die Verheißung von Erlösung und Auferstehung gegenüberstand, die sich in unzähligen Darstellungen des gekreuzigten Jesus Christus verkörperte. Motive wie der „Totentanz“ verdeutlichten die Allgegenwart und Unausweichlichkeit des Todes und zeigten ihn als Partner des Lebens. Der adeligen ebenso wie der städtischen und bäuerlichen Gesellschaft hielten die Totentänze mit einem wilden, bunten, sarkastischen und todtraurigen Reigen den Spiegel des großen Gleichmachers vor.

In der Renaissance verschob sich der Fokus hin zur Reflexion über die menschliche Vergänglichkeit. Das „memento mori“ wurde zu einem Symbol für die Erinnerung an den Tod und die Bedeutung des Seins angesichts des Endes. Der Barock setzte diese Auseinandersetzung mit Vanitas-Stillleben fort, die die Vergänglichkeit des Lebens und die Flüchtigkeit irdischer Freuden thematisierten.

In der Moderne und der mit ihr verbundenen individuellen Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz wurde der Tod zunehmend zu einem Thema der säkularisierten Wissenschaften. Die apokalyptischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts mit dem massenhaften Sterben und Morden und der industriellen Beseitigung der Toten haben die Künstlerinnen und Künstler in eine tiefe Krise und Ratlosigkeit gestürzt. Bilder des Todes, kaum dass sie entstanden waren, wurden von der Realität überholt.

In der zeitgenössischen Kunst zeichnen sich besonders zwei Extreme ab: Entweder wird das Ritual, das von der Religion an professionelle Dienstleistungserbringer oder an die Medien abgegeben wurde, von der Kunst zurückerobert und mit ihren Mitteln neu inszeniert und ausgebaut oder die Künstler bringen den verdrängten toten Körper wieder in unser Blickfeld zurück und verbinden damit, dass viele prähistorische, ägyptische, antike und christliche „Totenreiche“ das unstillbare Verlangen des Menschen nach dauerhafter körperlicher Präsenz widerspiegeln.

Diese kunsthistorische Perspektive bildet einen Schwerpunkt in unserer Ausstellung, die den Tod aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Der Tod wird nicht als ein isoliertes Ereignis, sondern als ein facettenreiches und vielschichtiges Thema dargestellt das Künstlerinnen und Künstler über verschiedene Epochen hinweg immer wieder auf das Stärkste bewegte.