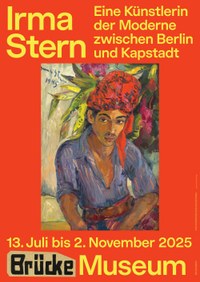

Sterns Anfänge in Berlin und Max Pechstein

Irma Stern wuchs zwischen Südafrika und Deutschland auf. Ihre Eltern waren jüdische Deutsche, die Ende des 19. Jahrhunderts aus wirtschaftlichen Gründen nach Südafrika gezogen waren. Die Familie pendelte zwischen den beiden Ländern und ermöglichte ihren Kindern eine europäische Ausbildung. 1913 begann Stern – als eine der ersten Frauen in Deutschland – Malerei in Weimar und Berlin zu studieren. Das Gemälde Das ewige Kind, 1916, ein von den Entbehrungen des Ersten Weltkrieges gezeichnetes Mädchen, entstand während des Studiums in Berlin. Ihr dortiger Lehrer Martin Brandenburg wertete das Bild als zu expressionistisch ab, woraufhin es zum Streit kam und die selbstbewusste Stern die Schule verließ.

Später beschrieb sie es als ihr „erstes echtes Kunstwerk“ und markierte damit rückblickend den Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn. Dieses Bild weckte auch das Interesse Max Pechsteins. Der Brücke-Maler unterstützte die junge Malerin dabei, sich in einem männerdominierten Kunstbetrieb einen Namen zu machen und holte sie u.a. zur Gründung der künstlerischen Vereinigung Novembergruppe dazu. Zudem stellte Pechstein sie bedeutenden Galeristen vor. So hatte Stern schon 1919 ihre erste Einzelausstellung in der Galerie Fritz Gurlitt.

Obwohl sie auch in Deutschland aufgewachsen war, wurde Stern in der Berliner Kunstszene als Südafrikanerin vermarktet. Ihre Bilder aus dem weit entfernten Südafrika, das zu dieser Zeit in Europa allein durch Schwarz-Weiß-Fotografien bekannt war, wurden als authentisch deklariert und verkauften sich darum besonders gut.

1920 zog Stern nach Südafrika zurück, verbrachte aber bis 1933 weiterhin mehrere Wochen bis Monate jedes Jahr in Berlin. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialist*innen 1933 endeten ihre Aufenthalte hier – als Jüdin war ihr Leben nun bedroht und als moderne Malerin wurden ihre Werke diffamiert.

Porträts und Landschaften

Seit den späten 1930er-Jahren unternahm Stern, häufig allein, mehrmonatige Arbeitsreisen. Von Südafrika aus bereiste sie große Teile des afrikanischen Kontinents sowie verschiedene Länder Europas. Sterns Darstellungen von menschenleeren Steppen- und Flussszenen Afrikas waren wie die Landschaftsbilder der Brücke-Künstler vor allem eines: expressionistische Sehnsuchtsorte. Die Realität vor Ort, die gekennzeichnet war durch Landenteignungen und die Vertreibungen Schwarzer und anderer rassistisch diskriminierter Landbevölkerungen, blieben ausgeblendet.

Auf ihren Reisen sammelte sie, als eine der ersten Südafrikaner*innen, auch traditionelle afrikanische Kunst. Diese hielt sie in Stillleben fest. Im Gegensatz zu Europa, wo Künstler wie Max Pechstein oder Karl Schmidt-Rottluff Gleiches taten, gab es zu dieser Zeit in Südafrika kaum Wertschätzung für diese Arbeiten.

Neben den unterschiedlichen Landschaften und Kunstwerken interessierte sie sich auch für die jeweiligen Bevölkerungen. So zeigt die Ausstellung eine Reihe von Porträts, die in Senegal, Sansibar, Kongo und Ruanda entstanden sind. Es ist in den meisten Fällen nicht bekannt, wie sie die Personen für ihre Porträts fand, ob sie diese entlohnte und inwiefern sie in Überlegungen Sterns zu ihrer Inszenierung eingebunden waren.

Besonders die unterschiedliche Rezeption ihrer Porträts Schwarzer Personen verdeutlicht den Kontrast zwischen historischer und zeitgenössischer Betrachtung. Stern erhält in ihrer Zeit vom weißen südafrikanischen Publikum viel Kritik dafür, dass sie Schwarze Personen ins Bildzentrum rückt und vermeintlich als zu wertschätzend porträtiert.

Heute schauen wir auf ihre Bilder aus einer anderen Perspektive und diskutieren, inwiefern ihre Darstellungen als typisierend, vielleicht sogar als entindividualisierend bezeichnet werden können. So gibt Stern den Werken klischeehafte Titel, mit denen die Dargestellten auf ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe reduziert werden, und hält nur von wenigen Porträtierten die Namen fest. Eine solche Ausnahme bildet die Hofdame Bibi Azziza, die Stern in Sansibar porträtierte. Einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung bilden Sterns Porträts der südafrikanischen Gesellschaft. In den 1920er-Jahren waren dies zunächst überwiegend Auftragsarbeiten aus dem Kreis ihrer aktiven Unterstützer*innen: Angehörige der jüdischen Diaspora, besonders Frauen. Zugleich fertigte sie Bildnisse von Schwarzen und anderen rassistisch diskriminierten Südafrikaner*innen an. Obwohl sie zum Beispiel Angehörige der Zulu, Xhosa oder der muslimischen Community Kapstadts in traditioneller Kleidung darstellte, inszenierte sie diese wie die jüdische Diaspora vor neutralen Hintergrund, in modernen Malstil und wenig exotisierend. Dies wurde vor dem Hintergrund der rassistischen Strukturierung der Gesellschaft von der weißen Bevölkerung als Irritation wahrgenommen.

Auch eines der malerischen Hauptwerke der Künstlerin ist für die Ausstellung aus Südafrika nach Berlin gereist. Irma Sterns Gemälde Maid in Uniform (Hausangestellte in Uniform), 1955, zeigt eine junge Frau in Dienstuniform, sie hat die Arme verschränkt und verweigert der Künstlerin und den Betrachtenden den Blick. Es ist nicht nur ein Beispiel für die kraftvolle Farbigkeit und Expressivität von Sterns Malerei, sondern auch eines der wenigen Bilder, in denen sich die Realität der Schwarzen Stadtbevölkerung widerspiegelt und wurde bis heute vielfach rezipiert.