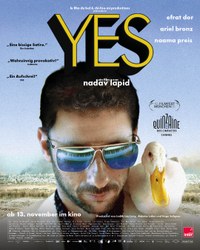

Woher kam der Wunsch, einen Film über einen Musiker zu drehen, der sich entschlossen hat, sich mit Leib und Seele der Unterhaltung der Reichen und Mächtigen zu verschreiben, in der Hoffnung, Reichtum und Ruhm zu erlangen?

Die Beziehung zwischen einem Individuum und einer Gemeinschaft oder einem Land ist ein Thema, das sich durch alle meine Filme zieht. Ich interessiere mich für die Fähigkeit des Individuums, im Kontext einer Gruppe zu existieren. Für Künstler*innen ist es wichtig, zu verstehen, wo der Zeitgeist sich hinbewegt. Ich hatte das Gefühl, dass mein vorheriger Film, Aheds Knie, einen Aufschrei, eine Ablehnung, die Wut über die bestehenden Verhältnisse und einen Diskurs über Widerstand so weit wie möglich getrieben hat. Es ist kein Zufall, dass der Protagonist am Ende des Films beschließt, all das aufzugeben und zu einem guten Menschen zu werden. Ich fragte mich, was es wohl bedeutet, heute „gut“ zu sein, in einer Welt, die zutiefst und zunehmend schlecht ist.

In YES gibt es eine Szene, die besagt, dass es nur zwei Worte gibt: das „Nein“ der Ablehnung und des Widerstands und das „Ja“ der Akzeptanz und der Kapitulation.

Was ich in dem Film thematisiere, geht weit über die Situation in Israel hinaus. Ich fand, dass es irgendwie altmodisch wäre, das Thema aus der Perspektive des Neins anzugehen. Die beste Art, über die die Welt beherrschenden Kräfte zu sprechen, ist zu zeigen, wie man von ihnen erdrückt wird. Es ist die Position einer Ameise, die einen Elefanten anschreit. Unterwerfung ist derzeit die einzige Wahrheit. An einer Stelle im Film sagt Y. zu seinem Sohn: „Gib so früh wie möglich auf. Unterwerfung ist Glück.“ Meine Figuren haben bisher immer das Feld der Wut, des Protests und der Revolte ausgiebig erkundet. Hier ist es genau umgekehrt. In meinen früheren Filmen gab es die Vorstellung, dass dank der Gedichte eines Kindes oder der Protestrufe eines Mannes die Kluft zwischen der Welt, in der wir leben, und der Welt, in der wir leben sollten, verringert oder ausgeglichen werden könnte. Ich wollte daran glauben, auch wenn ich wusste, dass ich enttäuscht werden würde. Ich habe mich immer den Figuren verbunden gefühlt, die gegen Wände oder verschlossene Türen rannten. Ich bin immer noch besessen von diesen Türen, ob offen oder geschlossen, aber mit dem Kopf dagegen zu rennen ist für mich vorbei. Das ist archaisch geworden. Heute spreche ich über dieses Thema, indem ich jemanden zeige, der kriecht, um durch die offene Tür zu schlüpfen, bevor sie sich schließt. Ich denke, das sagt mehr über die Wahrheit der Welt aus, über die momentane Realität von Künstler*innen. Y. ist meine erste passive Hauptfigur in dem Sinne, dass er alles akzeptiert und sich bedingungslos hingibt. Das ist auf filmischer Ebene sehr anregend. In seinen Bewegungen und Gesten ist er so aktiv wie nur möglich. Er hört nie auf, sich zu bewegen oder zu tanzen. Aber seine Willenskraft und sein Verlangen sind sterilisiert worden.

Während er eine verzweifelte Situation beschreibt, ähnelt YES einer filmischen Geste voller Wut und Poesie.

Solange man nicht aufhört, mit der Kamera zu filmen, bis man etwas einfängt, das über das Thema hinausgeht, solange man an die Kraft eines filmenden Objekts und eines gefilmten Objekts glaubt, sucht man zwangsläufig nach Schönheit. Es ist ein Film, der formal ständig versucht, kleine Momente der Erlösung in einer ziemlich traurigen Realität zu finden.

Gibt es ein Element des Selbstporträts in der Figur des Y.?

Wir alle stehen aktuell als Künstler*innen vor Y.s Tür, auch wenn uns ein paar sonnige Momente noch davor bewahren, Stiefel und Ohren zu lecken. Der Film zeigt kein Mitleid. Als Regisseur bleibt mir kein anderes Mittel als darauf hinzuweisen, dass wir oft auf Y.s Zustand reduziert werden. Y. ist mein erster Held, der in gewisser Weise überhaupt nicht politisch ist. Er versteht nichts von der Welt um ihn herum und versucht auch nicht, sie zu verstehen. Politik langweilt ihn. Er möchte in einer Musicalkomödie mitspielen, nicht in einem politischen Film. Der Film zieht ihn gegen seinen Willen in eine politische Richtung, weil das nun einmal der Stand der Dinge ist. Y. fühlt sich im Musicalteil viel wohler. Dort fühlt er sich zu Hause. Leider braucht er Geld und muss sich in die Welt hinausbegeben, in einen politischen Film

Am 7. Oktober 2023 startete die Hamas einen mörderischen Angriff auf Israel, gefolgt von zahlreichen Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen. Inwieweit waren diese historischen Ereignisse ein Umbruch in der Entstehung Ihres Films, dessen Drehbuch im vergangenen Frühjahr geschrieben wurde?

Ich fühle mich ein bisschen wie Y., da ich nicht vorhatte, einen Film zu drehen, der als politisch wahrgenommen werden würde. Ich war am 7. Oktober in Paris und war wie viele andere Menschen schockiert über die Ereignisse in Israel. Über die Ereignisse hinaus fragte ich mich als Filmemacher nach einigen Stunden, welchen Sinn es derzeit noch haben könnte, Filme zu drehen, insbesondere den Film, den ich gerade über die Lage der Künstler*innen vorbereitete. Es dauerte einige Tage, bis ich vorsichtig begann, meinen Computer wieder zu öffnen und das Drehbuch nochmal zu lesen. Der erste Satz des Drehbuchs ist noch immer im Film. Er stammt aus dem Mund des Generalstabschefs, der Y. zu einem Gesangswettbewerb herausfordert. Der zweite Satz wird von Yasmine, der Frau von Y., gesprochen, die ihm sagt: „Lass den Generalstabschef gewinnen.“ Für mich stehen diese beiden Sätze in Verbindung mit den Anschlägen vom 7. Oktober. Die umfassende Niederlage der Armee war einer der Hauptgründe für die darauffolgende Rache. Schon vor dem 7. Oktober war die Lage Israels kaum eine andere. Das ursprüngliche Drehbuch wurde überarbeitet, ohne jedoch vollständig umgeschrieben zu werden. Ich komme aus einem Land, in dem Leben und Tod zum Alltag gehören. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen einem israelischen und einem französischen Regisseur. Ein israelischer Regisseur kann weder dem Staat noch der Politik seines Landes entkommen. Man kann sich verstecken, so viel man will, aber das Land wird einen finden.

Indem er sich bereit erklärt, eine patriotische Hymne zu komponieren, wird Y. zum Agenten der israelischen Propaganda.

Mir gefällt die Vorstellung, dass sich Y.s Kriegshandlung gegen Gaza darauf beschränkt, eine Melodie zu komponieren. Während die Luftwaffe und die Artillerie Gaza bombardieren, lässt Y. Musik erklingen. Zwei Wochen nach dem 7. Oktober kehrte ich nach Israel zurück, ich wollte versuchen, zu verstehen, was vor sich ging. Ich traf viele Menschen und hörte ihnen zu: Freund*innen, Bekannte, Rocksänger*innen, Filmemacher*innen. Jede*r engagierte sich auf seine Weise für den Krieg, mit Liedern und Videos. Es wurde zu einer großen gemeinsamen Sache. Auch die Künstler*innen befanden sich im Krieg. Die Kunst in Israel hat entschieden, welchen Weg sie einschlägt.

Im Hintergrund sind der Davidstern und die israelische Flagge allgegenwärtig. Wie viel davon ist übertrieben?

Es ist eine genaue Wiedergabe der heutigen Realität. Ein Potenzial, das es schon immer gab, und das sich jetzt verwirklicht hat. Das Land war schon vorher ziemlich frontal, aber die Nuancen sind verschwunden. Mehrdeutigkeit hat keinen Platz mehr.

Es gibt zahlreiche Gesangs- und Tanzszenen in dem Film.

Ich neige dazu, den Film als musikalische Tragödie zu bezeichnen. In allen meinen früheren Filmen gab es eine Dichotomie zwischen Wort und Bewegung. Mit diesem Film wollte ich eine Figur schaffen, die nicht wirklich Worte benutzt. Mein Glaube an Worte ist erschöpft. Für Y. gilt das Gleiche. Als Musiker komponiert er, aber er schreibt keine Texte. Da er sich verbal nicht ausdrücken muss, kann er sich hinter Tanz und Musik verstecken. Wenn ihm eine Frage gestellt wird, antwortet er mit einem Tanz. In mehreren Filmen sagt der Hofnarr die Wahrheit in Gesang und Tanz. Das Singen und Tanzen stellen dann einen alternativen Weg zur Wahrheit dar, wenn Worte verboten sind. Y.s Lieder und Tänze thematisieren jedoch die Gewalt von Worten und Waffen. Dennoch glaube ich nicht, dass der Film mit dem Finger auf Y. zeigt. Am Ende des Films geht es um das Weggehen und um die Liebe. Es gibt den Wunsch, allem zu entfliehen, auch wenn dies vielleicht nur eine vorübergehende Lösung ist.

In einem glücklichen Moment unterhalten sich Yasmines und Y.s Hände und werden anstelle ihrer Gesichter gefilmt. Ihr Film zeigt den Wunsch, jeden Teil des Körpers auszuschöpfen und ihnen große Ausdruckskraft zu verleihen.

Ich bin fasziniert von Körperteilen, die seltener gefilmt werden als andere. In der Filmgeschichte gibt es eine Diskriminierung mancher Körperteile.

Der Mund spielt in YES eine wesentliche Rolle. Singen und Küssen natürlich, aber auch Lecken, Verschlingen, Herunterschlingen, Erbrechen... Die Bedeutung des Mundes unterstreicht die Gier von Y. und Yasmine, ihr Verlangen nach Geld und Erfolg, was ein gewisses Maß an Ekel hervorruft.

Es ist ein Film, in dem der Mund wenig sagt, anders als in Synonymes oder Aheds Knie. Er ist mit anderen Dingen beschäftigt. Er hat keine Worte mehr, aber er ist sehr aktiv geblieben.

Der Mund steht in Verbindung mit der Besessenheit vom Essen, die sich durch den Film zieht. Das Essen verliert seine primäre Funktion: die Ernährung. Das frenetische Verschlingen von Essen wird hier mit Vorstellungen von Obszönität, Schmutz und Prostitution assoziiert. Was grundsätzlich natürlich ist, wird im Film unnatürlich.

Das Essen im Film stellt für diejenigen, die es konsumieren, eine Form permanenter Demütigung dar. Entweder man redet oder man schleckt und stopft sich den Mund voll.

In der Eröffnungsszene, einer dekadenten Party für die Superreichen, zitieren Sie explizit das Gemälde „Die Säulen der Gesellschaft“ von George Grosz. Im gesamten Film setzen Sie die Kamera wie einen Pinsel ein und lassen sich in mehreren Szenen zur visuellen Abstraktion hinreißen. Haben Sie sich vom Futurismus, Dadaismus, Expressionismus oder anderen künstlerischen Bewegungen inspirieren lassen?

Ja, sehr sogar. Ich bin fasziniert vom impressionistischen Ansatz, nicht das Auto zu zeichnen, sondern die Emotion, die das Auto hinterlässt, wenn es vorbeifährt. Oder von den Werken Jackson Pollocks, der mit Pinseln auf die Leinwand losgeht, um Zufall und Schöpfung zu verbinden und den künstlerischen Gestus vom Denken zu befreien. Ich finde diese Herausforderung tausendmal interessanter und größer mit einer Kamera, die im Grunde ein extrem steriles Werkzeug ist und der Realität extrem treu bleibt. Man muss das Chaos der Welt in den Film hineinlassen. Die Gefahr von Filmen, die zu glatt und zu präzise sind, besteht darin, dass sie am Ende nur über sich selbst sprechen und es versäumen, über die Welt um sie herum etwas auszusagen. Ich mag das Sprichwort, das be- sagt, dass man beim Tanzen spürt, wie die Welt mit einem tanzt. Ich habe in meinem Film versucht, das wörtlich zu nehmen, und das ist viel leichter gesagt als gefilmt.

Wie haben Sie die Songs und die Musik im Film ausgewählt, zum Beispiel Elvis Presleys „Love Me Tender“?

Ich glaube, dass jede Szene eines Films den Film als Ganzes und alle zentralen Spannungen, die den Film ausmachen, verkörpern muss. Das gilt insbesondere für die Eröffnungsszene. Die Party, mit der der Film beginnt, endet mit einem Gesangswettbewerb der dort anwesenden „Säulen der Gesellschaft“ unter der Leitung des Generalstabschefs, der „Love Me Tender“ intoniert, ein Liebeslied, das geschrien wird, als wäre es ein Kriegslied. Das Paar leistet zunächst Widerstand, gibt aber bald nach. Indem sie sich ergeben, geben sie „Love Me Tender“ seine Dimension als Lied der absoluten Liebe zurück. Mir gefiel die Idee, ein Lied wie „Love Me Tender“ zu nehmen, es zu subvertieren und dann wieder „zurückzuverwandeln“. Alle Themen des Films – kollektiver Wahnsinn, der die Liebe zerstört, Spannung zwischen Privatem und Kollektivem – sind in dieser Szene enthalten, und das wird durch die Musik vermittelt. Mir gefiel auch die Idee, den Generalstabschef Elvis singen zu lassen. Wenn es eine Armee von Sänger*innen gäbe, könnte Elvis mit seiner bizarren Männlichkeit, die ich mit der israelischen militaristischen Männlichkeit assoziiere, der Generalstabschef sein.

Was können Sie uns über das Propaganda- Musikvideo erzählen, das am Ende des Films gezeigt wird?

Ich habe mir das nicht ausgedacht. Einige Wochen nach den Anschlägen vom 7. Oktober und dem Beginn des Krieges im Gazastreifen trafen sich strategische Berater, um alle möglichen Initiativen zur Stärkung der Moral im Land zu entwickeln. Sie filmten auch einen Kinderchor, der dieses Lied singt. In gewisser Weise ist der Film auch die Geschichte der Entstehung eines Liedes. Die schrecklichen Texte, die Y. vertont, sind echt. Sie sind nicht das Ergebnis meiner Fantasie.

Y. hat ein konfliktreiches Verhältnis zu seiner verstorbenen Mutter, mit der er spricht, während er zum Himmel aufblickt, und die gelegentlich ihre Ablehnung zum Ausdruck bringt.

Die einzigen zärtlichen Momente in Aheds Knie gab es, wenn der Protagonist mit seiner kranken Mutter spricht. In Yes repräsentiert Y.s Mutter das Gewissen und die Moral, die zum Schweigen gebracht werden sollen, die es aber dennoch schaffen, die Reise der Nationalist*innen in Richtung Hedonismus und Dummheit zu gefährden oder Steine auf Y. herabregnen zu lassen, nachdem er seine Melodie auf die bombardierte Stadt Gaza ausgespuckt hat. Diese Eingriffe verleihen dem Film eine mystische Dimension.

Wie würden Sie die Figur der Yasmine, Y.s Partnerin, beschreiben?

Sie tanzen zusammen, haben Spaß zusammen und machen zusammen ihre Geschäfte. Aber ich denke, dass Prostitution für Yasmine ein Mittel zum Zweck ist, während sie für Y. zu einem existenziellen Zustand wird. Y. wird süchtig nach Unterwerfung. Das Einzige, was er sagen kann, ist „Ja“. Im Gegensatz zu ihm ist Yasmine eine Kämpferin.

Der Film enthält einige überraschende Videoeffekte.

Wir leben in einer sehr technologischen Welt. Der Film ist eine Mischung aus futuristischen Technologien, wie zum Beispiel dem Propagandachef, dessen Kopf sich in einen Bildschirm verwandelt, und sehr primitiven Dingen, wie zum Beispiel, wenn er mit dem Kopf gegen ein Telefon stößt, um Nachrichten zu tippen. Das drückt die kurze Distanz zwischen totaler Entmenschlichung und einer Art Einfachheit aus, die immer noch vorhanden ist. Es verstärkt auch den Aspekt des Films als Fabel oder Legende. Man begegnet mythologischen Figuren, wie dem Russen, der der reichste Mann der Welt ist, jemand, der die Regeln der Natur überwindet. Er ist in der Lage, innerhalb von Sekunden einen Wolkenkratzer in der Wüste aus dem Boden zu stampfen, aber er tut dies mit Hilfe einer kaputten Fernbedienung. Diese Spannung ist auch in diesem Film vorhanden. Ich bedaure, dass die meisten Filme heute braver sind als das echte Leben. Wenn man Google oder eine Nachrichtenwebsite aufruft oder sich sogar nur auf der Straße umschaut, wird man Zeuge von Ereignissen, die viel verrückter und beunruhigender sind als alles, was man in einem Spielfilm sieht.

Der zweite Teil des Films, der in der Wildnis spielt, präsentiert eine introspektive Reise nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit und wirft Fragen der Erinnerung und Vorstellungskraft auf.

Der erste Teil ist voller Überschwang. Alles ist übertrieben. Es ist zu bunt, zu laut, zu tanzlastig, zu trashig. Es spricht auch für eine Blindheit gegenüber der Realität. Man spürt eine Art offensichtliche Perversion. Der zweite Teil ist auf den ersten Blick anspruchsvoller und ruhiger, mit echten Gesprächen. Gleichzeitig zeigt er eine Realität, in der Intimität nicht existiert. Was bedeutet Intimität in Kriegszeiten, während Gaza bombardiert wird? Die ehemaligen Liebenden mögen sich zwar an ihre Jugend und ihre Gefühle erinnern, aber sie sind völlig von der aktuellen Situation eingenommen. Sich zu küssen, während Gaza im Hintergrund brennt, bedeutet, sowohl Israeli als auch Weltbürger zu sein. Meiner Meinung nach ist der zweite Teil nicht gesünder als der erste. Er bietet lediglich eine ganz andere Darstellung der Entmenschlichung der Welt, sowohl in seiner Form als auch in seinen weiblichen Figuren. Liebeserklärungen und Küsse werden lächerlich, vernichten sich selbst und pervertieren sich angesichts des Grauens des Krieges. Die Stadt zu verlassen und sich in die Wildnis zu begeben, ist kein Ausweg. Es ist das bekannte Thema eines Künstlers auf der Suche, der sich auf eine existenzielle Reise begibt, um Inspiration zu finden und sein Werk in die Welt zu bringen. Hier ist diese Inspiration die schlimmste, die man sich vorstellen kann.

Wer sind die Darsteller*innen, die Y. und Yasmine spielen?

Ariel Bronz war vor dieser Filmrolle nicht wirklich Schauspieler. Er ist ein Gestalter sehr radikaler und provokativer Avantgarde-Shows. Er ist absolut großartig. Als ich ihn traf, gestand er mir, dass er schon immer davon geträumt hatte, in einem Mainstream-Film oder einer Fernsehserie mitzuspielen. Sein einfacher Wunsch, „normal“ zu sein, hat mich sehr bewegt. In Israel stirbt das Kino aus, und Schauspieler*innen sind oft gezwungen, an dummen Projekten mitzuwirken, nur um über die Runden zu kommen. Alles Alternative ist zu einer winzigen Nische geworden. Y. kann so viel schleimen, wie er will, ich bezweifle, dass er sein Ziel erreichen wird. Dafür ist er zu seltsam. Er ist ein Opfer des Fluchs der Einzigartigkeit. Efrat Dor ist das genaue Gegenteil von Ariel Bronz. Sie ist professionelle Schauspielerin und spielte in einer erfolgreichen Fernsehserie in Israel mit. Als sie jünger war, träumte sie davon, in Amerika groß herauszukommen. Sie verbrachte elf Jahre in Los Angeles, aber ihre Pläne für eine internationale Karriere gingen nie in Erfüllung. Wenn man Ariel und Efrat zusammen sieht, erkennt man sehr schnell ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die auch im Film vorhanden sind. Naama Preis, die Lea spielt, wäre auch eine perfekte Yasmine gewesen, aber ich war mehr daran interessiert, sie in der Rolle von Y.s ehemaliger Geliebten zu sehen, einer Frau der Worte, nicht des Körpers. Sie ist die einzige Figur im Film, die wirklich spricht.

Wie war es, in einem Land zu drehen, das sich im Krieg befindet?

Zum ersten Mal in meinem Leben weigerten sich zahlreiche Techniker*innen, an dem Film mitzuarbeiten, aufgrund seines Themas und teilweise auch wegen mir. Jeden Tag verließ ein weiteres Crewmitglied das Set. Ich hatte einige sehr lebhafte Diskussionen mit Leuten, die mir erklärten, warum sie nicht an dem Projekt teilnehmen wollten. Wir mussten einen serbischen Maskenbildner engagieren, weil wir feststellten, dass alle Maskenbildner*innen in Israel sehr patriotisch sind. Mir wurde klar, dass ich mich nicht verändert hatte, sondern dass sich die Realität in diesem Land eine andere geworden war. Als wir auf Zypern drehten, brach der Krieg mit dem Libanon aus. Wir mussten den Dreh abbrechen. Die Dreharbeiten mitten im Krieg stellten das Produktionsteam vor zahlreiche Probleme und erhöhten die Kosten. Als wir in Sichtweite von Gaza drehten, wo eine riesige schwarze Rauchwolke aufstieg, war der Soundtrack voller echter Explosionen. Wenn man einen Kuss auf einem Hügel mit Blick auf Gaza filmt, fragt man sich, wie viele Menschen bis zum Ende der Dreharbeiten ums Leben gekommen sein werden. Der Vater eines Crewmitglieds war eine Geisel, die von der Hamas ermordet wurde. Ein anderes Crewmitglied erzählte uns, dass sein Sohn als Soldat Gaza bombardierte. Als wir die Szene auf dem berühmten „Hill of Love“ drehten, an einem Tag, an dem es viele Explosionen gab, gingen wir mit einer sehr kleinen Crew auf Gonzo-Tour, weil wir uns in einer verbotenen Militärzone befanden. Die Armee griff ein und forderte uns auf, die Dreharbeiten einzustellen. Glücklicherweise trafen wir auf einen entgegenkommenden und interessierten jungen Offizier, der mit der Crew ein Gespräch über Kino begann und uns die Erlaubnis gab, sechs Stunden lang zu drehen.Efrat Dor ist das genaue Gegenteil von Ariel Bronz. Sie ist professionelle Schauspielerin und spielte in einer erfolgreichen Fernsehserie in Israel mit. Als sie jünger war, träumte sie davon, in Amerika groß herauszukommen. Sie verbrachte elf Jahre in Los Angeles, aber ihre Pläne für eine internationale Karriere gingen nie in Erfüllung. Wenn man Ariel und Efrat zusammen sieht, erkennt man sehr schnell ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die auch im Film vorhanden sind. Naama Preis, die Lea spielt, wäre auch eine perfekte Yasmine gewesen, aber ich war mehr daran interessiert, sie in der Rolle von Y.s ehemaliger Geliebten zu sehen, einer Frau der Worte, nicht des Körpers. Sie ist die einzige Figur im Film, die wirklich spricht.