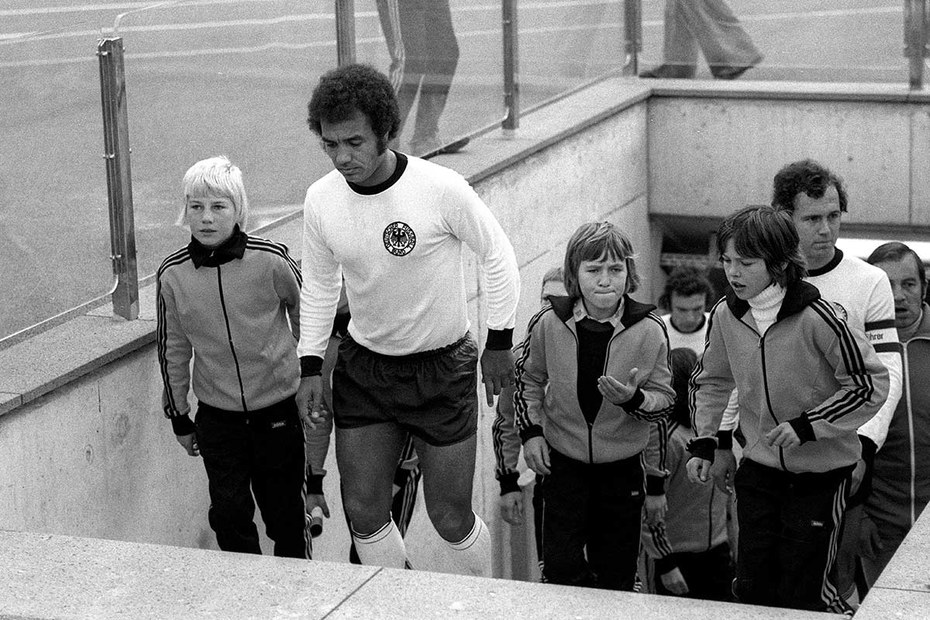

Ich habe mich oft wie ein Gegenstand gefühlt“, sagt Erwin Kostedde und hängt noch ein ostwestfälisches „Nä“ an den Satz. Kostedde, 1946 in Münster geboren, einst Fußballprofi und deutscher Nationalspieler, sitzt in einem Wirtshaus und erinnert sich an die Fragen von Journalisten, viele davon unter der Gürtellinie – „als wenn ich kein Mensch wäre“. 1974 war Kostedde als erster Schwarzer Fußballer für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen. Er ist ein zentraler Protagonist des Dokumentarfilms Schwarze Adler, in dem verschiedene Schwarze deutsche Nationalspieler*innen ihre Geschichten und Erfahrungen schildern. Neben Kostedde zählen dazu unter anderem Jimmy Hartwig, Gerald Asamoah, Steffi Jones, Sh

fi Jones, Shary Reeves oder Jordan Torunarigha. Sie alle haben in Deutschland Rassismus-Erfahrungen machen müssen.Man fragt sich, warum es diesen Film nicht schon längst gibt. Gerade, weil dem Fußball ja gerne eine einende Kraft zugeschrieben wird. Die elf Freunde auf dem Platz, die Kurve, in der alle gleich sind. In Teilen ist da etwas dran, doch zugleich ist die Geschichte des deutschen Fußballs eben auch eine der rassistischen Ausgrenzung. In dieser Gemengelage nimmt die Nationalmannschaft noch einmal einen besonderen Raum ein. Weil sie Projektionsfläche einer ganzen Nation ist – und damit auch Spiegel von gesellschaftlichen Veränderungen.So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass Schwarze Adler vor allem auch eine Erzählung des Alltagsrassismus seit den 50er Jahren ist. So wurden Schwarze Spieler von Fankurven „in den Busch“ geschrien oder (vermeintlich) anerkennend als „schwarze Perlen“ bezeichnet. Als die Jamaikanerin Beverly Ranger im Juni 1976 das Tor des Monats schoss (als zweite Frau überhaupt), wurde sie im Studio mit Vico Torrianis Lied Schön und kaffeebraun begrüßt. Die Beispiele persönlicher Angriffe und Verletzungen, der Exotisierung und Bedrohung, die die Spieler*innen im Laufe des Films äußern, sind zum Teil schwer zu ertragen – zu Beginn gibt es gar eine Triggerwarnung. Ergänzt und untermauert werden die Erzählungen durch umfangreiches Archivmaterial, auch jenseits des Fußballs. Die Ausgrenzung, die Kostedde oder auch Jimmy Hartwig, der vom eigenen Großvater, einem Hitler-Verehrer, nie akzeptiert wurde, ertragen mussten, bekommt eine neue Dimension, wenn diese Erzählungen in den Kontext einer Fernsehreportage wie Toxi aus dem Jahr 1957 gerückt werden. Dort fragt der Reporter eine weiße Mutter, was aus ihrem Schwarzen Kind einmal werden soll, es könne ja schließlich nicht „zum Zirkus gehen“. Ob sie das Kind nicht weggeben wolle?Zugleich beschreibt Schwarze Adler auch Ambivalenzen. Der Fußballplatz ist einerseits Ort der Bedrohung, andererseits werden Team und Verein auch zur Familie. Jimmy Hartwig erfuhr beim Fußball endlich Anerkennung, Gerald Asamoah dagegen muss miterleben, wie sein Sohn im Jugendfußball rassistisch beleidigt wird. Und die Nationalmannschaft? Die ist trotz alledem für die meisten Protagonist*innen das größte zu erreichende Ziel. Man hört Jimmy Hartwig sagen, er sei stolz, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen – die Worte „Vaterland“ und „Kameradschaft“ fallen da. Das klingt befremdlich, fordert aber auch heraus. Ist die Annahme, die Opfer von Rassismus in Deutschland würden nicht gerne in der Top-Auswahl des Landes spielen, nicht wiederum paternalistisch? Zumal die Protagonist*innen trotz aller Erfahrungen wahrlich nicht auf eine Opferrolle reduziert werden können, schließlich sind gerade sie es, die, auf je unterschiedliche Weise, aktiv dem Ressentiment und der Ausgrenzung entgegentreten.Diese Ausgrenzung ist bis heute gegenwärtig. Sie zeigt sich vielleicht nicht mehr in der Rohheit, wie noch in den 90er Jahren in Cottbus, als Gerald Asamoah und Otto Addo massiv beschimpft wurden, doch sie ist noch immer da. Das belegen die Affenlaute gegen den deutschen Nationalspieler Jordan Torunarigha im vergangenen Jahr oder die immer wiederkehrende Debatte um das Mitsingen der deutschen Nationalhymne durch Spieler*innen mit Migrationsgeschichte. Das Verhalten von Vereinen, Trainer*innen oder Teamkolleg*innen wird leider eher vorsichtig und peripher thematisiert. Dabei sind Fälle von Rassismus in diesen Kontexten bekannt. Man fragt sich auch, wie viel Marketing in den Antirassismus-Kampagnen des DFB steckt – und wie viel echter Wille zur Veränderung? Der Film sucht darauf keine Antworten – was wohl auch damit zu tun hat, dass sich dann wieder diejenigen hätten erklären können, die daran allzu lange nichts geändert haben. So aber stehen hier die Geschichten der von Rassismus Betroffenen im Zentrum. Sie bringen hoffentlich viele zum Nachdenken.Placeholder infobox-1