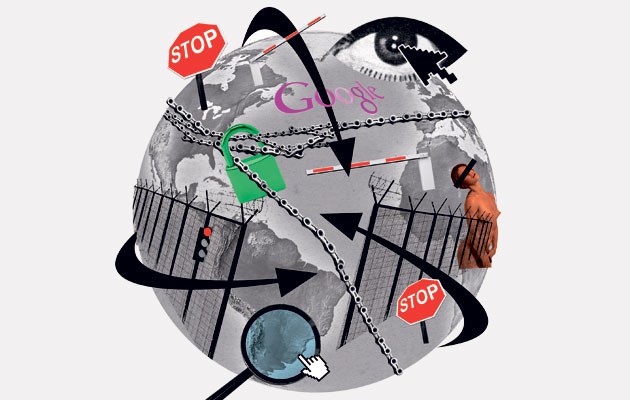

Das Internet ist frei, heißt es. Unkontrollierbar zu sein, sei quasi in seinen Schaltplan eingeschrieben: „Das Netz interpretiert Zensur als Störung und umgeht sie“, sagte der Internet-Pionier John Gilmore einmal. Doch wenn das wahr ist, wieso versetzt die derzeit in Dubai tagende Konferenz der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) so viele Bürgerrechtler in Aufregung? Bisher war die UN-Organisation vor allem dazu da, internationale Telefonvorwahlen zu vergeben. Nun wollen mehrere Staaten und Wirtschaftsverbände mittels der ITU Kontrollstationen ins Netz einbauen. Die Bedenken der Bürgerrechtler sind nicht unbegründet, schließlich muss man schon heute feststellen: Die Idee, das Internet sei unzensierbar, ist ein Mythos. Freiheit muss auch hier

Acht Wege, um das Netz zu zensieren

Fernmeldeunion Auf der ITU-Konferenz in Dubai wollen die Staaten das Internet endlich unter Kontrolle bringen. Früher hieß es: Das geht gar nicht. Heute ist man leider schlauer

Exklusiv für Abonnent:innen

Illustration: Eva Hillreiner für Der Freitag

er erkämpft werden. Schließlich versuchen Staaten und Unternehmen bereits jetzt vorzuschreiben, was Menschen im Netz zu sehen bekommen.So macht esDeutschlandEine Information, die nicht bei Google auftaucht, ist praktisch inexistent. Die Suchmaschine ist die Tür ins Netz – in Deutschland für etwa 80 Prozent der Nutzer. Politiker, Behörden und Unternehmen wissen das und versuchen deshalb immer häufiger, Inhalte aus den Ergebnislisten entfernen zu lassen – entweder, indem sie das Unternehmen anschreiben oder über das interaktive Formular, das Google im Netz bereitstellt (bit.ly/ON2Vbw). Laut dem „Transparenzbericht“, den Google vor wenigen Tagen für das erste Halbjahr 2012 veröffentlicht hat, sind die Anfragen von deutschen Behörden und Gerichten im Vergleich zum vorhergehenden Zeitraum um 140 Prozent gestiegen.Häufig geht es um den Jugendschutz, oft richten sich die Löschanträge auch gegen Seiten, auf denen urheberrechtlich geschütztes Material zum Download angeboten wird. Allerdings wurde das Unternehmen von deutschen Behörden ebenfalls mehrmals aufgefordert, 132 Youtube-Videos wegen einer vorgeblichen Gefahr für die „nationale Sicherheit“ zu löschen. Zuweilen erwirken die Anrufer einen Gerichtsbeschluss, um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen. So nahm Google im November Links zu acht Seiten aus dem Netz, auf denen sich Behauptungen über Bettina Wulff fanden. Allerdings bezieht sich laut Google der Großteil der Löschanträge nicht auf wirklich illegale Inhalte: Im Schnitt kam das Unternehmen nur in 39 Prozent der Fälle den Ersuchen nach.So macht es AppleApple ist eine angesagte Marke, doch eigentlich ist das Unternehmen ein großer Spießer. Sex zum Beispiel mag Apple gar nicht. Pornografische Apps haben im streng sittenüberwachten Online-Store des Konzerns keine Chance. Im September erregte Apple Ärger, weil es ein entscheidendes Wort im Titel eines Buches der amerikanischen Feministin Naomi Wolf durch Sternchen unkenntlich machte. Aus „Vagina“ wurde im iBook-Store „V****a“. Bei I-Tunes bietet das Unternehmen saubere Versionen von Songs an, etwa einen motherfucking-freien Song der Beastie Boys. Zwei Bücher des dänischen Journalisten Peter Övig über die Hippiebewegung wurden zeitweise nicht mehr verkauft, weil sie Bilder von Nackten enthalten. In Apples „Zeitungskiosk“ für das I-pad müssen regelmäßig Magazinmacher ein Zuviel an Haut auf ihren Titeln wieder verschwinden lassen, im Mai zum Beispiel der Focus. Apples Politik schadet allerdings nicht allen Autoren und Verlagen. Naomi Wolf etwa dürfte sich gefreut haben. Die US-Kritiker hatten ihr Vagina-Buch zerrissen. Nach der Apple-Zensur aber waren ihr die Sympathien gewiss.So macht es ChinaDie effektivste Art, das Internet eines Landes zu beherrschen, ist, die Datenleitungen ins Ausland unter seine Kontrolle zu bringen und zugleich das inländische Netz zu unterwandern. China etwa ist berühmt für seine „große Firewall“: Suchbegriffe werden blockiert, Foren und soziale Netzwerke von Behördenmitarbeitern infiltriert, Falschinformationen gestreut, Webseiten abgeschaltet. Im Index für Internet-Freiheit von „Freedom House“ aus dem Jahr 2012 bekommen China und der Iran die schlechtesten Werte. Zuletzt ist aber auch Syrien durch eine Total-Blockade des Netzes aufgefallen. Ende November schaltete die Regierung den Datenstrom zu und von den meisten syrischen Servern vorübergehend ab. Auch Russland führte kürzlich eine Liste von Webseiten ein, die blockiert werden. Offiziell dient sie dem Jugendschutz. Aber natürlich ist die Liste nicht öffentlich. Geleakte „Jugendschutz-Listen“ aus anderen Ländern mit Netzsperren zeigen, dass sich darauf auch viele Adressen mit politischen Inhalten finden – ein Grund, warum Netzaktivisten in Deutschland 2009 so allergisch auf den Vorstoß reagierten, eine solche Liste auch in Deutschland einzuführen.So macht es GoogleGoogles Such-Algorithmus bestimmt, wo in der Hierarchie der Suchergebnisse eine Seite auftaucht. Und eine Seite, die erst auf der zehnten Ergebnisseite verlinkt ist, könnte genauso gut gar nicht existieren. Nach welchen Kriterien Google sortiert, ist geheim. Das Unternehmen betont aber, dass sich ein gutes Ranking nicht mit Geld kaufen lässt.Dass dies nur die halbe Wahrheit ist, zeigte sich, als Google 2011 seinen Algorithmus reformierte. Nach dem Update schien in der Trefferliste plötzlich nichts mehr an seinem Platz zu sein. Google wollte „Qualitätsinhalte“ gegenüber Billigcontent von Seiten wie gutefrage.net stärken. Doch damit wurden tendenziell auch Seiten von großen Unternehmen und Onlineshops nach oben gewürfelt. Verkaufsangebote überholten in vielen Fällen die Forendebatten über ein Produkt. Auch Konkurrenten werfen Google immer wieder vor, ihre Seiten zu benachteiligen. Die US-Kartellwächter haben dem Unternehmen deshalb mit einer Klage gedroht.So machen es die USABis heute wird ein Großteil der technischen Infrastruktur des Internets von den USA aus organisiert. So stehen etwa zehn der 13 sogenannten „Rootserver“ unter der Verwaltung amerikanischer Institutionen. Ohne diese Rechner wären Webseiten für Otto-Normalsurfer kaum erreichbar. Sie übersetzen nämlich in den Browser getippte Webadressen wie freitag.de erst in jene Ziffernfolgen, mit denen die Computer im Netz dann untereinander kommunizieren.Auch die „Internet Corperation for Assigned Names and Numbers“, kurz ICANN, hat ihren Sitz in den USA, in Los Angeles. Jeder, der eine Webseite starten möchte, bekommt seine Internetadresse – die Domain – mittelbar von der ICANN zugeteilt. Wichtiger noch: Die Organisation vergibt die sogenannten IP-Adressen, also jene eindeutigen Nummern, durch die unsere Computer im Netz erkennbar werden und die Datenverkehr erst möglich machen.Was technisch anmutet, ist doch politisch. Die Frage etwa, welche Daten gespeichert und veröffentlicht werden, wenn jemand eine Domain anmeldet, hat erhebliche Folgen – etwa wenn Oppositionelle in autoritären Staaten eine Webseite betreiben wollen.Bis vor wenigen Jahren stand die ICANN unter der Aufsicht des US-amerikanischen Handelsministeriums, Barack Obama hat das beendet. Der Einfluss der USA bleibt dennoch. Die US-Regierung hat die Bedeutung der Netzpolitik früh erkannt, der Vorsprung ist groß. Allein im US-Außenministerium kümmert sich ein halbes Dutzend Mitarbeiter nur um „Cyberpolitik“, Behördenmitarbeiter pflegen beste Kontakte in die ICANN. Gerade weil es für sie so gut läuft, hat die US-Regierung kein Interesse daran, die vergleichsweise unabhängige Netzverwaltung grundlegend zu ändern.So macht es Saudi-ArabienAuch andere Länder haben die ICANN als politisches Instrument entdeckt. In diesem Jahr begann die Organisation, neue sogenannte Top-Level-Domains einzuführen. Das sind die Kürzel hinter dem Punkt einer Internetadresse, zum Beispiel .com oder .info. Im Gespräch ist nun, auch .gay für schwule Angebote zuzulassen. Das allerdings ist gar nicht im Sinne Saudi-Arabiens, ein Land, in dem Homosexualität unter Strafe gestellt ist. Dessen Regierung versucht, die Endung .gay zu verhindern.Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Geleitet wird die ICANN zwar von einem 16-köpfigen Vorstand, bei dessen Besetzung Regierungen nichts zu sagen haben. Doch die Organisation hat auch einen „Regierungsbeirat“, in dem jeder souveräne Staat einen Vertreter entsenden kann. Die „Ratschläge“ des Regierungsrats sind formal nicht bindend, der deutsche Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Kleinwächter spricht dennoch von einem „de-facto Vetorecht“ des Rats – und Saudi-Arbien hat schon formellen Widerspruch gegen .gay eingelegt.So macht es die UNOVielen Staaten ist die vergleichsweise unabhängige Verwaltung der Internettechnik schon lange ein Dorn im Auge. Ein gutes Beispiel dafür, wie Staaten versuchen, über die ITU-Konferenz in Dubai die staatliche Kontrolle über das Netz auszubauen, ist ein Antrag Russlands. Er fordert, dass die Fernmeldeunion einen Teil der Vergabe der IP-Adressen von der ICANN übernimmt. Das ist heikel, denn wer unter welcher Nummer surft, wird bisher nirgends zentral gespeichert. In Deutschland wissen das nur die Internetanbieter, und die sind verpflichtet, die Informationen in vergleichsweise kurzer Zeit zu löschen. Würde allerdings die UN-Sonderorganisation ITU die Adressen vergeben, würden die Staaten der Kontrolle der Nutzeridentitäten ein gutes Stück näher kommen. Immerhin: Der Widerstand gegen den russischen Vorschlag ist groß. Die USA und die EU machten im Vorfeld deutlich, sie würden den Antrag ablehnen, auch Deutschland stellte sich klar dagegen.So machen es die InternetanbieterDas Netz ist neutral, heißt es. Die Datenpakete aller Nutzer würden gleich schnell befördert, egal von wem sie kommen und was sie enthalten. Das ist passé. Große Internetkonzerne wie Verizon und AT&T, aber auch die deutsche Telekom, wollen nun eine Art Express-Klasse in den Datenleitungen einrichten – die sie sich dann extra bezahlen lassen können.Die politischen Auswirkungen könnten gravierend sein. Um unterwegs diejenigen Datenpakete zu identifizieren, die besonders schnell transportiert werden sollen, müsste der Datenstrom an zahlreichen Knotenpunkten im Netz kontrolliert werden. Bislang hat das Netz kaum solche „Checkpoints“, an denen Datenpakete angehalten und klassifiziert werden. Ist die Infrastruktur jedoch einmal eingerichtet, kann die Technik der „Deep Packet Inspection“ problemlos auch zur inhaltlichen Kontrolle genutzt werden und damit Zensur ermöglichen.Die Europäer verweigern der Forderung der Konzerne die Unterstützung. Allerdings wurden verwandte Vorschläge von afrikanischen und arabischen Regierungen eingebracht. Verwunderlich ist das nicht. Denn an diesem Punkt überschneidet sich das Geschäftsinteresse westlicher Unternehmen mit den politischen Interessen einiger Staaten.

×

Artikel verschenken

Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.