Die deutsche Politik hat lange gebraucht, um die große Bedeutung des Themas Pflege zu erkennen. Es sind nicht nur alte Menschen, die sich um die Möglichkeiten für eine gute Pflege Sorgen machen, sondern auch deren Kinder und Enkelkinder. Die Bundesregierung will jetzt eine Pflegeoffensive starten, und Gesundheitsminister Jens Spahn will jede der etwa 13.000 stationären Pflegeeinrichtungen mit mindestens einer Mitarbeiterin mehr versorgen. Der Bedarf wird deutlich höher geschätzt. Er variiert je nach Studie, zwischen 50.000 und 300.000 fehlenden Arbeitskräften in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Hinzu kommt der Bedarf bei der häuslichen Pflege, bei der Angehörige und Pflegedienste – gemessen an ihren eigenen Ansprüchen für gu

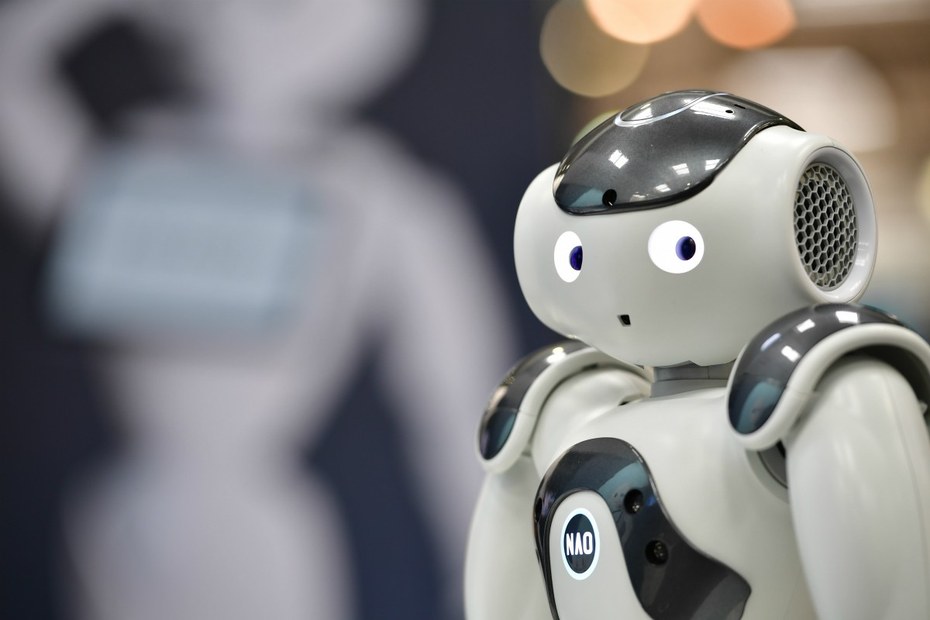

#252;r gute Pflege – oft überfordert sind. Das von Gesundheitsminister Spahn vorgelegte „Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“ ist ein wichtiger Schritt, aber er macht auch deutlich, dass bessere Pflege nicht nur eine Frage des Geldes und der Finanzierung ist, sondern auch ein Mangel an ausgebildetem Personal, das eingesetzt werden könnte, ein Problem ist und auf absehbare Zeit bleiben wird. Insofern ist die Frage nicht absurd, ob nicht auch Roboter bei der Pflege – stationär in Pflegeheimen und Krankenhäusern und insbesondere auch in Privathaushalten – helfen könnten? Roboter, die über das Internet auch über die Außenwelt, z. B. das Wetter, Bescheid wissen und darüber reden können, werden entwickelt. Prototypen gibt es – aber würden sie auch von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen akzeptiert werden? Repräsentative Erhebungen geben darüber Auskunft. Die Antwort ist: ja, solche Roboter würden akzeptiert werden, wenn sichergestellt würde, dass dadurch menschliche Pflege nicht ersetzt, sondern ergänzt und erleichtert würde. Mit anderen Worten: die Akzeptanz hängt unmittelbar von den Rahmenbedingungen ab, die die Politik schafft.Kaum Roboter auf zwei BeinenWie können Pflege-Roboter aussehen? Nun, es werden in absehbarer Zeit kaum Roboter sein, die auf zwei Beinen herumgehen, sondern sie werden sich auf Rollen bewegen. Manche werden Arme haben, andere werden die Gestalt automatisierter Pflegewagen annehmen oder als automatisierte Transportwägelchen den Pflegekräften hinterherrollen. Viele werden noch nicht mal beweglich sein, sondern einfach nur „herumstehen“ und Hilfestellungen geben. Letztlich ist ja auch „Alexa“, der sprechende Computer, so etwas wie ein Roboter.In zwei für die deutschsprachige Bevölkerung repräsentativen Erhebungen, die im Herbst 2017 und im ersten Halbjahr 2018 bei über 4.000 Befragten telefonisch durchgeführt wurden (für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech), die Körber Stiftung und den Sachverständigenrat für Verbraucherpolitik), zeigt sich erwartungsgemäß ein differenziertes Bild bei der Bewertung von Robotern, die künftig für die Pflege eingesetzt werden könnten. Dabei ist zu betonen, dass es sich trotz des hypothetischen Charakters der Frage nicht um Zufallsergebnisse handelt, da beide Erhebungen, die unabhängig voneinander und in unterschiedlichen Kontexten durchgeführt wurden, dasselbe Bild zeigen. Wir zeichnen dieses Bild im Folgenden auf Basis der für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und die Körber Stiftung im Herbst 2017 durchgeführten repräsentativen Befragung.Auf einer Antwortskala, die von Null für völlige Ablehnung bis 10 für völlige Zustimmung reicht, geben etwa 35 Prozent der Befragten an, dass sie Roboter in der Pflege für gar nicht nützlich halten (Skalenpunkte null und eins). Knapp 20 Prozent halten die Roboter für eher nicht nützlich. Etwa 30 Prozent der Befragten sind ambivalent. Nur etwa 20 Prozent halten Roboter in der Pflege für nützlich bis sehr nützlich (Skalenpunkte sieben bis zehn).Stehen am Ende Privilegien für Wohlhabende?Die Zustimmung zur Nützlichkeit von Robotern in der Pflege ist keineswegs überwältigend, Skepsis überwiegt. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Interessanter erscheint uns, dass die Zustimmung höher ist als zum Beispiel gezielte gentechnische Veränderungen von Nutzpflanzen. Und der Einsatz von Robotern wird vor allem als deutlich weniger riskant angesehen als eine Genveränderung von Pflanzen, die von fast 70 Prozent der Befragten für riskant gehalten wird; im Vergleich zu nur etwa 55 Prozent, die Pflegeroboter für riskant halten.Nachfragen zu den Robotern ergeben ein aufschlussreiches Bild. Über 80 Prozent der Befragten befürchten, dass durch den Einsatz von Robotern Pflegebedürftige weniger menschliche Zuwendung erfahren könnten; in die gleiche Richtung geht die Annahme von über 50 Prozent, dass durch den Einsatz von Robotern nur noch Wohlhabende das Privileg haben könnten, ausschließlich von Menschen gepflegt zu werden. Aber: nur etwas über 30 Prozent lehnen Roboter in der Pflege grundsätzlich ab und etwa 60 Prozent stimmen zu, dass Roboter Routineaufgaben übernehmen, sodass sich Pflegende besser um die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen kümmern könnten. Es kommt also auf die Rahmenbedingungen an, die die Politik schafft. Wenn sichergestellt ist, dass Roboter die menschliche Pflege nur ergänzen und nicht ersetzen, dann ist das Akzeptanzpotential hoch, zumal fast 40 Prozent der Befragten glauben, dass Roboter die Selbständigkeit von Pflegebedürftigen erhalten oder gar erhöhen können. Nur ein gutes Viertel glaubt dies nicht.Das Potential für eine breite Akzeptanz von Robotern in der Pflege ist gegeben. Was freilich noch fehlt sind einsatzreife Roboter und vor allem die politische Garantie menschlicher Pflege und Zuwendung im Sinne der Pflegenden, ihrer Angehörigen und der Pflegekräfte – das müsste aber zu schaffen sein, bevor funktionstüchtige Roboter in einigen Jahren in die Pflegeheime und Privathaushalte einziehen, denn die letzte Bundestagswahl hat der Politik vor Augen geführt wie wichtig das Thema Pflege in allen Bevölkerungsgruppen genommen wird.