Will Jean-Claude Juncker Versicherungen und Banken noch reicher machen? Oder ist das Hauptprojekt des EU-Kommissionspräsidenten, der „Juncker-Plan“, ein öffentliches Investitionsprogramm, wie es Europa braucht, um aus der seit 2009 anhaltenden Krise zu kommen? In dieser Woche haben EU-Parlament, -Rat und -Kommission die Verhandlungen über den „Europäischen Fonds für strategische Investitionen“ (EFSI), wie der Plan korrekt heißt, abgeschlossen. Vor der Sommerpause sollen die Abstimmungen erfolgen. Was aber der Juncker-Plan eigentlich ist, darüber gibt es Kontroversen, seit sein Namensgeber ihn im November vorgestellt hat.

Der EFSI soll vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstützen und Investitionen in Verkehrs-, Energie

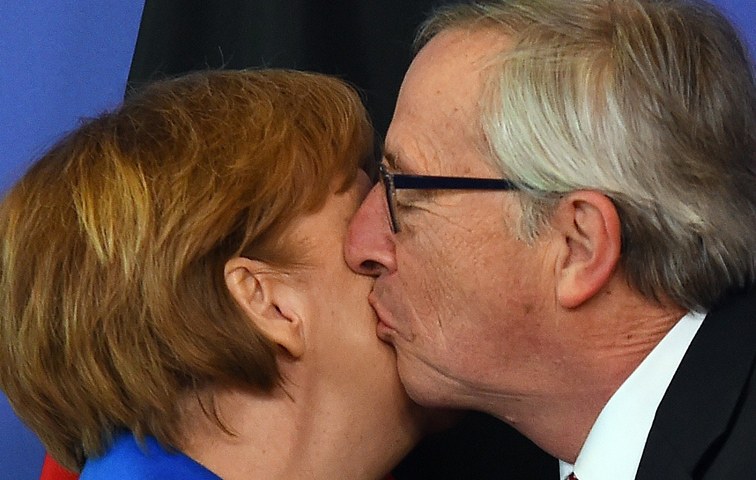

ine und mittlere Unternehmen unterstützen und Investitionen in Verkehrs-, Energie-, Digitalisierungs-, Bildungs-, Umwelt- und Gesundheitsprojekte sowie Forschung und Stadtentwicklung ermöglichen. Auf zwei Säulen beruht der Fonds: 16 Milliarden Euro kommen aus dem EU-Haushalt, weitere fünf Milliarden von der Europäischen Investitionsbank (EIB). Für die EU-Mitgliedsstaaten, deren Förderbanken und eben auch private Investoren besteht die Möglichkeit, diese 21 Milliarden aufzustocken. Juncker erhofft sich eine Hebelwirkung von 1:15, wodurch am Ende 315 Milliarden Euro in Investitionsprojekte und neue Jobs fließen sollen. Wegen der großen Rolle privater Akteure befürchten Kritiker die Ausweitung problematischer, weil für die Steuerzahlenden teurer privat-öffentlicher Partnerschaften: PPP bzw. ÖPP.Auf der Seite des ParlamentsZugleich ist ein ausschließlich aus Steuermitteln finanziertes EU-Investitionsprogramm in der gegenwärtigen politischen Gemengelage nicht durchsetzbar: Allen voran Großbritannien lehnt eine Erhöhung seiner Beitragszahlungen strikt ab, Angela Merkel und Wolfgang Schäuble halten an ihrem desaströsen Dogma staatlicher Sparsamkeit fest. Letzteres ist zudem im 2012 durchgesetzten EU-Stabilitätspakt fixiert, wodurch Mitgliedsstaaten ihre Haushalte kürzen müssen und so gar nicht mehr Geld nach Brüssel überweisen können. Hier wird die EU von den Widersprüchen der von ihren Regierungschefs durchgepeitschten Sparpolitik eingeholt.Der Mehrheit des EU-Parlaments ist bewusst, dass die Sparpolitik nicht die Lösung der Krise ist, doch diese Mehrheit kann die nötigen öffentlichen Investitionsmittel nicht herbeizaubern. Juncker hat sich mit seinem Investitionsplan auf die Seite des Parlaments gestellt und damit gegen Merkels Austeritätspolitik, obgleich die Bundeskanzlerin und er derselben politischen Familie angehören. Eine fundamentalistische Ablehnung des Juncker-Plans, weil er auf die Aktivierung privaten Kapitals zielt, könnte daher am Ende Merkel und ihre an nationalen Interessen ausgerichtete Europapolitik stärken.Placeholder authorbio-1Zudem zieht die Mobilisierung privaten Kapitals zwei Probleme in Betracht. In vielen EU-Staaten spielt ein kapitalbasiertes Altersvorsorgesystem eine große Rolle, in den Niederlanden und Großbritannien etwa; aber auch Deutschland hat die gesetzliche Altersvorsorge zugunsten privater Versicherungen und Betriebsrenten marginalisiert. Laut EIB sind diese Versicherungen, die sogenannten institutionellen Anleger, die größten Kapitalsammelstellen in der EU. Ihnen bringen die traditionellen Anlagemöglichkeiten in Zeiten von Mini-Zinsen sehr niedrige Renditen. Außerdem waren diese Versicherungen in den zurückliegenden Jahren stark am Derivate- und Hochfrequenzhandel beteiligt, haben also kurzfristige, rein spekulative Investitionen getätigt. Die EU-Kommission sagt, sie wolle diese Spekulationen unattraktiv machen, damit die Versicherungen zu langfristigen und nachhaltigeren Strategien wechseln und Investmentströme wieder stärker in die Realwirtschaft des EU-Binnenmarktes gelenkt werden. Mit dem EFSI sollen Anlagerisiken so weit verringert werden, dass vor allem institutionelle Investoren in die politisch gewollten Projekte investieren können. Da risikoärmere Anlagen geringere Zinsen und Renditen erzeugen, greift die Kritik nicht, dass der EFSI vor allem einer überbordenden Profitmaximierung diene.Die Lobby lechztNatürlich ist der Juncker-Plan kein öffentliches Investitionsprogramm und er ersetzt auch kein solches, vor allem weil er weniger direkte Steuerungsmöglichkeiten für die öffentliche Hand besitzt. Die Notwendigkeit, weiter für eine Ausweitung öffentlicher Investitionen zu streiten, bleibt bestehen. Auch, weil sich nicht für alle Investitionsbedarfe im öffentlichen Bereich privates Kapital mobilisieren lässt.Es steht aber auch nicht im Widerspruch zu einem öffentlichen Investitionsprogramm, privates Kapital für Investitionen in die Realwirtschaft zu mobilisieren. Wer auf eine soziale, friedliche und ökologische Europapolitik setzt, muss sich folglich auf konkrete Kritikpunkte am Juncker-Plan konzentrieren und den weiteren Verhandlungsprozess aufmerksam verfolgen: Investoren etwa haben signalisiert, dass in der Tat ausreichend Gelder zur Verfügung stünden, es auch ein Interesse am Juncker-Plan gäbe, sie die politischen Zielvorgaben aber als sehr problematisch einstufen. Der EU-Rat, aus nationalen Interessen heraus zumeist Lobbyisten gegenüber offener, könnte sich also für eine Abschwächung der politischen Zielvorgaben einsetzen.Der härteste Konfliktpunkt zwischen Parlament und Rat dürfte sein, dass Ersteres unter bestimmten Bedingungen erbrachte Beiträge der Mitgliedsstaaten zum Juncker-Plan vom Stabilitätspakt ausnehmen will. Der Stabilitätspakt zwingt die Staaten zu fiskal- und wirtschaftspolitischer Untätigkeit gerade in Zeiten, in denen öffentliche Investitionen von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung sind. Kann das Parlament diese Position verteidigen, dann würde das den Stabilitätspakt immerhin etwas flexibler machen.Im Übrigen gibt es für den Juncker-Plan Unterstützung von einer Seite, von der man sie so vielleicht nicht unbedingt erwarten würde: In ihrem Bescheidenen Vorschlag zur Lösung der Eurokrise fordern der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis, Stuart Holland und James K. Galbraith unter anderem einen europäischen „New Deal“. Die Ausführungen enthalten einige Unterschiede zum Konzept Junckers, die Idee aber ist dieselbe: spekulatives Kapital in die Realwirtschaft umzulenken.