Kurz vor der Abstimmung droht der Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern der Verfassungsreform zu eskalieren. Besonders tief ist der Riss innerhalb der Partito Democratico (PD) von Premier Matteo Renzi. Ein fatales Zeichen für die innere Zerrissenheit war ein PD-Meeting Anfang November in Florenz, als Teile des Publikums in Sprechchören lauthals den Parteiausschluss der linken Minderheit verlangten. Erst nachträglich distanzierte sich Renzi von diesem Eklat, der eher an Fan-Tumulte in Stadien als an politische Kultur erinnerte. Anlass der Kontroverse war die vom Regierungschef gewollte Verfassungsrevision, die Italiens Demokratie tiefgreifend verändern soll: das Gesetz Renzi-Boschi, benannt auch nach Renzis Reformministerin Maria Elena Boschi.

Danach soll der Se

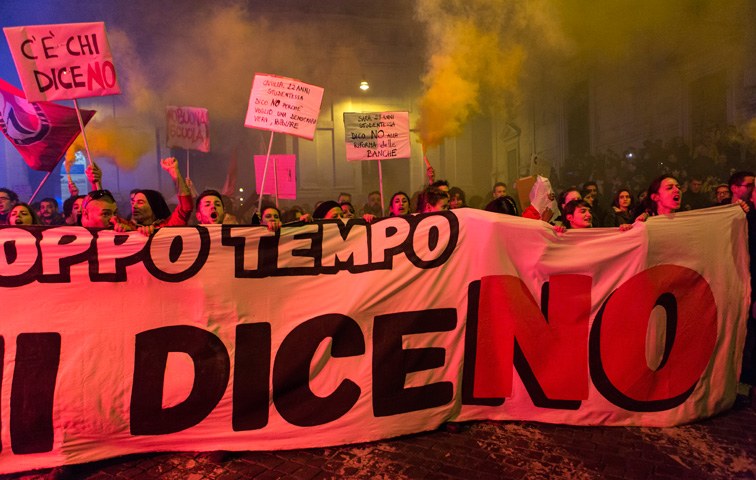

oll der Senat als zweite Kammer des Parlaments kleiner, vor allem bedeutungsloser werden, indem das Gremium beispielsweise bei Vertrauensvoten über den Regierungschef ausgeklammert bleibt. Zum Ausgleich übernimmt der Senat Kompetenzen der Regionen, die ihrerseits an Einfluss verlieren. Das „Bicameralismo perfetto“ – das perfekte Zwei-Kammer-System – wäre Geschichte. 1948, als die republikanische Verfassung verabschiedet wurde, war ein solcher Organismus ausdrücklich mit der Erfahrung des Faschismus begründet worden. Ziel war es, Regierungen durch eine starke Legislative Grenzen zu setzen.Dafür wurde eine zuweilen schwerfällige Gesetzgebung in Kauf genommen: Abgeordnetenhaus und Senat müssen bis heute – jeweils für sich – jedes einzelne Gesetz beschließen. Diese „antifaschistischen Garantien“ seien überholt, sie würden ein effektives Regieren verhindern und unnötige Kosten verursachen, argumentieren die Befürworter der Verfassungsreform. Ohne diese Hemmnisse – so die fragwürdige These – wäre mehr wirtschaftlicher Aufschwung garantiert, ein Abbau der Staatsschulden ebenso.Heterogenes Nein-LagerDie Gegner verweisen auf negative Folgen, die sich im Zusammenhang mit der schon verabschiedeten Wahlrechtsreform Italicum ergeben könnten, denn bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus erhält künftig die siegreiche Liste einen Bonus, der ihr die absolute Mehrheit der Mandate sichert; vorausgesetzt, sie hat 40 Prozent der Stimmen erreicht. Sonst wird eine Stichwahl zwischen den zwei stärksten Formationen notwendig. In der Konsequenz könnte eine einzige Partei Italiens Politik dominieren, obwohl sie im ersten Wahlgang weniger als ein Drittel der Stimmen erhalten hat. Diese Minderheit allein könnte den Staatspräsidenten wählen und sogar über die Verhängung des Kriegszustandes entscheiden. Entsprechend vehement sind die Einwände führender Verfassungsrechtler.Die politischen Kräfte, die Matteo Renzis autoritäre Zäsur verhindern wollen, folgen freilich unterschiedlichen Absichten. Am stärksten profiliert im Nein-Lager ist Beppe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung, gefolgt von Berlusconis Forza Italia und der Lega Nord mit Parteichef Matteo Salvini, der einem klar rechtspopulistischen Kurs anhängt. Der linke PD-Flügel blieb bisher zerstritten, weil die meisten seiner Wortführer den Bruch mit Renzi scheuen. Bis zuletzt hofften sie, dass der Regierungschef sein Wahlgesetz nachträglich entschärfen würde. Nur ein paar PD-Prominente stellten sich von Anfang an klar gegen die Reform, darunter der ehemalige Parteisekretär Pier Luigi Bersani sowie der frühere Premier und Außenminister Massimo D’Alema.So wird die Kampagne für ein Nein am 4. Dezember vorrangig von überparteilichen Komitees, linken Aktivisten und sozialen Bewegungen getragen. Ende Oktober konnten 40.000 Menschen zu einer Demonstration mobilisiert werden, die sich auch gegen die Arbeitsmarktreformen des „Jobs Act“, das neoliberal-autoritäre Bildungsprogramm „Gute Schule“ und die unmenschlichen Lebensbedingungen für Geflüchtete wandte.Möglicher Trump-EffektDer Ausgang des Referendums ist völlig offen. Renzi betreibt durch tägliche Agitation einen medialen Overkill, der an Silvio Berlusconis berüchtigte Kampagnen auf allen Kanälen in den 90er Jahren erinnert. Ob und wie sich die Wahl Donald Trumps auf die Abstimmung auswirkt, ist unter politischen Beobachtern umstritten. Die einen argumentieren, der unerwartete Erfolg des Außenseiters ermutige auch in Italien diejenigen, die es „den Etablierten“ – in diesem Fall Renzi – einmal so richtig zeigen wollten. Andere meinen, dass die neue Unübersichtlichkeit in der Welt eher das Bedürfnis nach politischer und ökonomischer Stabilität fördere und dem Premier zugute komme.Renzi versucht derweil, beiden Erwartungen gerecht zu werden. Einerseits präsentiert er sich als Garant eines erhaltenswerten Status quo; zugleich beruft er sich auf eine hinter ihm stehende „schweigende Mehrheit“ und wütet gegen das Establishment. Leitmotiv bleibt der „Verriss des Alten“, die Polemik gegen eine Riege von Politikern, die aus Renzis Sicht nichts anderes bewirke, als Fortschritt zu blockieren, und darauf bedacht sei, ihre Privilegien zu verteidigen. Diese Kaste zu „verschrotten“, ist seit Jahren Renzis erklärtes Ziel. Inzwischen ist er offenbar dabei, den antifaschistischen Geist der Verfassung gleich mit zu verschrotten.