Da sind die neuen Selbstbedienungskassen im Supermarkt; da ist die Spracherkennungsassistentin Siri auf unseren iPhones; da sind die Pläne von Amazon und auch der Deutschen Post, Waren zukünftig von Drohnen liefern zu lassen und da ist nicht zuletzt die in absehbarer Zeit bevorstehende Markteinführung des ersten selbstfahrenden Autos: Intelligente Maschinen sind und werden in unser tägliches Leben eingebunden sein wie nie zuvor. Und da ist das laute Gerede vom unaufhaltsamen Aufstieg der Roboter. In Amerika wird diese Debatte schon heftig geführt und ist schon fast zu einem Klischee geworden: Dieser Aufstieg bedeute in den fortgeschrittenen Teilen der Welt für die Wirtschaft und vor allem für den Arbeitsmarkt einen großen Umbruch, heißt es dort

Liebe Kollegen

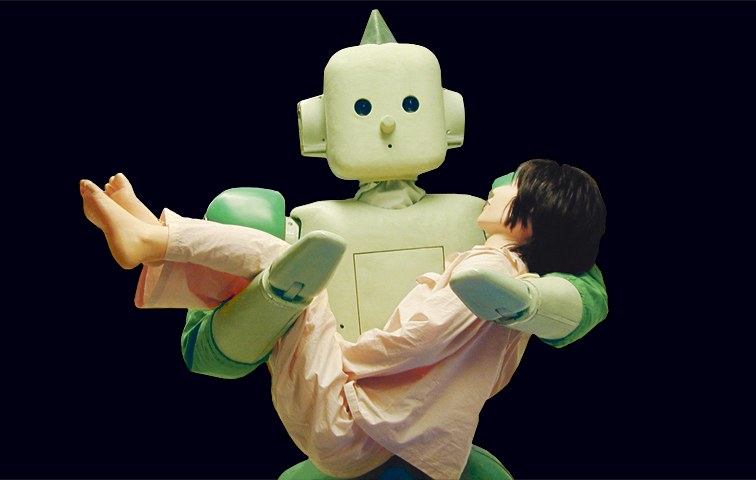

Vision Selbstfahrende Autos, Sprachassistenten und denkende Kühlschränke: Unser Alltag wird immer stärker von denkenden Maschinen bestimmt. Was aber bedeutet das?

Exklusiv für Abonnent:innen

|

Ausgabe 35/2014

Foto [m]: JJJJ Press/AFP/Getty Images

rt inzwischen immer öfter.Demnach bedroht das Gespenst Roboter vor allem die Mittel- und Unterschicht. Die Maschinen könnten unsere Jobs auffressen, unsere Gehaltserhöhungen kassieren und unseren Kindern die Zukunftschancen rauben. Dabei erahnen wir kaum, was uns noch alles erwartet, sagen die amerikanischen Experten. Denn die Leistungsfähigkeit intelligenter Maschinen wächst im selben Maß, wie ihre Herstellungskosten sinken. Aufgaben, die man Robotern vor kurzem noch nicht zugetraut hätte, erledigen sie heute bereits mehr als verlässlich.Diese um sich greifende Automatisierung unseres Alltags schürt auch die Angst vor einem sogenannten „Roboter-Smog“, also davor, dass jene Maschinen immer tiefer in unsere Privatsphäre vordringen: Immer mehr Programme haben die Fähigkeit, Datenmuster präzise zu ermitteln und zu verwerten. Damit können sich Maschinen Zugang zu vormals geschützten Arbeitsbereichen verschaffen. Sei es, dass wir Texte automatisch übersetzen, medizinische Diagnosen erstellen, Rechtsfälle oder unsere Buchhaltung durch sie bearbeiten lassen. Die Tätigkeitsfelder sind schier unerschöpflich groß und wachsen jeden Tag an.Bisher gibt es für diesen spürbaren Technologiesprung aber kaum handfeste Beweise. Laut der „International Federation for Robotics“ hat sich der Einsatz von Robotern in den führenden Wirtschaftsnationen im letzten Jahrzehnt zwar verdoppelt, ist aber immer noch weniger angestiegen, als man hätte erwarten können. Auch variieren die Zahlen von Land zu Land sehr: Während in China die Zahlen schwindelerregend ansteigen, hinken die europäischen Staaten weit hinterher. Trotz alledem lautet die entscheidende Frage nun, ob der Trend sich weiter verstärkt und einschneidende Änderungen in der Arbeitswelt nach sich zieht, die dann große Teile der Erwerbsbevölkerung um ihre Jobs bringen oder nicht.Amerikanische ÄngsteGenau dies befürchten, wie gesagt, einflussreiche US-Ökonomen. Etwa der Wirtschaftswissenschaftler Tyler Cowen von der George Mason University in Virginia, der auch als Kolumnist für die New York Times arbeitet und durch seinen Blog Marginal Revolution die Debatte entscheidend mitprägt; oder aber Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee vom MIT in Massachusetts. In Werken mit aufrüttelnden Titeln wie Average is Over (deutsch: Schluss mit dem Durchschnitt) und Race Against the Machine (deutsch: Wettlauf gegen die Maschine) verbreiten sie ihre ebenso mitreißende wie unbeirrbare und auch futuristische Argumentation.Sie verbinden darin Technologieoptimismus mit Generationspessimismus und warnen vor einer Spaltung der Gesellschaft durch den Aufstieg der Maschinen. Brynjolfsson und McAfee, deren neues Buch The Second Machine Age. Wie die nächste digitale Revolution unser aller Leben verändern wird als einer der Zeitgeist-Titel des Jahres 2014 gelten darf und nun auch immer mehr in Deutschland rezipiert wird, sehen die digitale Revolution schon unseren Arbeitsmarkt zertrümmern. Sie sagen mehr oder weniger, dass wir in 20 Jahren eine neue Massenarbeitslosigkeit haben werden, weil die Hard- und Software unsere Arbeit macht. Zwar hat die ganze Entwicklung eine Weile gedauert – es war 1982, als das Time Magazine den Personal Computer zur Maschine des Jahres erklärte –, nun aber, so sagen die beiden Wissenschaftler, sei die Technologie so weit herangereift, dass sie eine ähnlich einschneidende Wirkung auf die Produktionsverhältnisse haben werde wie einst die Dampfmaschine.In derselben Weise spekuliert Tyler Cowen, die Zukunft der USA werde einer Elite von 10 bis 15 Prozent der Beschäftigten gehören, deren Fachkenntnisse zur Weiterentwicklung der intelligenten Maschinen dienten. Dem Rest der erwerbsfähigen Bevölkerung stehe dauerhafte Stagnation oder Schlimmeres bevor. Die katastrophalen Berufsaussichten für junge Leute in den letzten Jahren seien davon nur die erste Kostprobe. Immer mehr gering qualifizierte Arbeitnehmer werden unvermittelbar, weil es sich schlicht nicht mehr lohnt, sie einzustellen. Massen von Erwerbsarmen werden nur noch über die Runden kommen, wenn sie in Gebiete mit sehr niedrigen Mieten und Steuern und bröckelnder Infrastruktur abwandern.Willkommen im Amerika von morgen. Wuchernde Slums werden zum Trost noch mit kostenfreiem WLAN versorgt. Mehr aber gibt es dort nicht mehr. Es ist auffällig, wie viel von dieser ökonomischen Futurologie mit dystopischem Blade-Runner-Flair aus den USA kommt. Hier in Europa hingegen beschränkt sich die nüchtern geführte Debatte weitgehend darauf, die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit zu deuten, anstatt Mutmaßungen über die Zukunft anzustellen.Der Wirtschaftswissenschaftler Alan Manning, der an der London School of Economics ein Forschungsprojekt zu den polarisierenden Auswirkungen der Technologie auf den britischen Arbeitsmarkt leitet, beklagt deshalb wohl nur halb scherzhaft, ihm fehle die Zeit, um eine neue Unterdisziplin namens „Wirtschafts-Science-Fiction“ zu entwickeln. Da ginge es dann um unsere Vorstellungen von möglichen Gesellschaften, in denen Maschinen viel mehr und Menschen viel weniger arbeiten.So wie bei allen Untergangsszenarien – und bei jeder allzu rasanten Boom-Prognose – ist im Umgang mit diesen Visionen allerdings Vorsicht geboten. Prophezeiungen über technologische Revolutionen, die massenhaft Arbeitsplätze vernichten, sind so alt wie der Kapitalismus selbst. Zu keiner Zeit hat es an glaubwürdigen Experten gemangelt, die vor einer neuen, schrecklichen Welt warnten. Gelegentlich lagen sie nicht ganz falsch, meist aber doch. Damit möchte ich die Rolle der Technologie als Motor des ökonomischen Wandels nicht herunterspielen. Vom Spinnrad bis zur Dampfmaschine hat sie tatsächlich immer wieder das Erwerbsleben umgekrempelt. Doch die auf den Feldern oder in den Fabriken überflüssig gewordene Arbeit konnte mit der Zeit an anderen Stellen produktiv eingesetzt werden. Die Nachfrage weitete sich aus, der Lebensstandard stieg an.Allerdings kann dies mit erheblicher Verzögerung geschehen. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1873 bemerkte der englische Philosoph und Ökonom John Stuart Mill, die industrielle Revolution habe bisher wenig Folgen gezeitigt. Eine verblüffende Bilanz für einen der immerhin schärfsten Köpfe des 19. Jahrhunderts, doch zumindest teilweise entsprach sie der Wahrheit. Wie der Wirtschaftshistoriker Brad DeLong nachgewiesen hat, sind die Reallöhne für Arbeiter zwischen 1800 und 1870 um gerade einmal 0,4 Prozent pro Jahr angestiegen. Zwischen 1870 und 1950 verdreifachte sich der Zuwachs dann auf 1,2 Prozent im Jahr, und in den goldenen Nachkriegsjahrzehnten lag er bei fast zwei Prozent. Ebenso müssen wir nun wahrscheinlich auf die wahren Erträge und Erschütterungen der Roboter-Ära noch warten. Sie stehen uns erst noch bevor.Dennoch: Wir sind nicht allein auf wackelige Spekulationen angewiesen, ein Jahrzehnt an Forschung liegt hinter uns. Der Aufstieg der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) ist ja nichts Neues mehr. Nach vorherrschender Ansicht hat er in weiten Teilen Europas bereits im großen Stil Jobs gekostet, insbesondere bei monotonen Arbeitsabläufen, die sich leicht automatisieren und digitalisieren lassen.Europäische ZuständeÜberproportional davon betroffen waren Tätigkeiten im mittleren Lohnbereich, in der Fertigung, Lagerung und Verwaltung. Jedoch führte dies nicht zu einer insgesamt geringeren Beschäftigungsquote. Die meisten Ökonomen sehen den Wandel eher in der Art als in der Menge der Jobs. Rapide angestiegen jedenfalls ist im gleichen Zeitraum nämlich der Bedarf an qualifiziertem Personal, das mit diesen sich ständig weiterentwickelnden Informations- und Kommunikationstechnologien umzugehen weiß; und auch die Nachfrage nach gering entlohnter Arbeit, die sich schwer automatisieren lässt – vom Pflegesektor bis zum Gastgewerbe. Man kann also sagen, dass sich die Beschäftigungsbilanz nach oben und nach unten verschoben hat und in der Mitte geschrumpft ist. Wie Alan Manning es ausdrückt, hat sich der Arbeitsmarkt in „leckere und lausige Jobs“ aufgeteilt. In manchen Bereichen sei der Verfall bei Beschäftigung und Lohnentwicklung dramatisch: Ein Schwerlastfahrer etwa verdiene heute real weniger als eine Generation zuvor.Doch diese Analysen sind nicht unumstritten. Neue Daten legen nahe, dass das Ausmaß der Polarisierung überschätzt wurde, weil man neu entstandene Jobs im mittleren Einkommenssegment nicht berücksichtigte. Kritiker argumentieren, die sogenannte Berufsbezeichnungsinflation führe dazu, dass Jobs, die gestern noch zur mittleren Kategorie zählten, heute als hochrangig gelten. Und manche Tätigkeiten, von denen weithin angenommen wird, sie seien den Maschinen zum Opfer gefallen, haben sich in Wahrheit angepasst und überlebt – was auch Barack Obama feststellen musste, nachdem er behauptet hatte, die Verbreitung der Geldautomaten hätte einen Personalabbau in den Bankfilialen zur Folge gehabt. Dort sind heute mehr Menschen beschäftigt als je zuvor.Wichtig ist es auch, einen Blick für die Verhältnismäßigkeit zu wahren: Zwischen den Jahren 1990 und 2010 sank in Großbritannien die Beschäftigungsquote in besonders schwer betroffenen Branchen wie dem Handwerk um 25 Prozent und bei Verwaltungstätigkeiten um 20 Prozent. Das sind große Verluste, doch der Tod des mittleren Jobsegments lässt sich daraus nicht ableiten. Verengt man den Blick auf die Technologie, kann man zudem manche Umbrüche des letzten Jahrzehnts gar nicht erklären – etwa die Gehaltsexplosion bei Spitzenverdienern. 60 Prozent des enormen Einkommenszuwachses, den das reichste Prozent der Bevölkerung in den letzten zehn Jahren genoss, gingen an Beschäftigte im Finanzsektor.Diese Entwicklung einer anonymen Macht namens „Technologie“ anzulasten hieße die Tatsachen zu verschleiern. Gewiss spielten die Fortschritte in der ICT auch hier eine Rolle, doch lassen sich mit ihnen weder politische Entscheidungen zur Deregulierung erklären noch die unersättliche Renditegier der Finanzelite. Die Einkommensschere hat viele Ursachen, von der Aufkündigung der Tarifverträge bis zur Globalisierung. Um es mit einer Formulierung aus dem einflussreichen Washingtoner Thinktank EPI zu sagen: Macht die Roboter nicht zu Prügelknaben!Globale UngerechtigkeitenEbenso wenig kann man mit der Technologie die Polarisierung der europäischen Arbeitsmärkte nach der Finanzkrise plausibel erklären: Die ständigen Gehaltserhöhungen bei hochdotierten Jobs, etwa im Sektor der Unternehmensdienstleistungen, auf der einen Seite, und die rasante Zunahme an schlecht bezahlter Arbeit, zum Beispiel im Baugewerbe, auf der anderen. Sollen auch dies Symptome des technologischen Umbruchs sein? Kaum. Das Muster ging einher mit einem massiven Nachfragerückgang, mit einem Investitionsstreik der Unternehmen und abstürzenden Löhnen.In letzter Zeit konnten sich sogar Roboter Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen, so sehr sanken die Lohnkosten. Das alles fügt sich zu einer komplexen Geschichte. Die Unterhöhlung des Arbeitsmarktes ist real und erheblich. Doch man kann ihr Ausmaß auch überbewerten, und die Technologie spielt zwar eine wichtige Rolle, ist aber bei weitem nicht der einzige Faktor am Werk. Was keineswegs heißt, dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken sollten.Angesichts der Fähigkeit von Marktwirtschaften, sich an Schockphasen anzupassen, glauben viele Beobachter, dass die Dinge im Großen und Ganzen so bleiben werden wie bisher. Sollten jedoch die Technologieenthusiasten auch nur teilweise recht behalten, wären die Folgen weitreichend. Vielleicht können wir von Glück sagen, dass zumindest einige der Probleme, mit denen wir uns dann herumschlagen müssten, bloß extremere Formen von Problemen wären, die heute schon Anlass zur Sorge geben.So wird mit dem Aufstieg der Roboter wahrscheinlich ein wachsender Anteil des Bruttoinlandsprodukts an die Kapitaleigentümer fließen, zu Lasten der Erwerbstätigen. In vielen OECD-Staaten ist diese Entwicklung bereits zu beobachten, und wenn sie sich beschleunigt, dürfte sie eine neue Debatte über eine gleichmäßigere Wohlstandsverteilung entfachen. Und über Steuerreformen mit dem Ziel, Vermögen stärker zu belasten. Die wachsende Lohnungerechtigkeit bei zugleich steigender wirtschaftlicher Unsicherheit würde eine Aufbesserung unseres Wohlfahrtssystems für Erwerbsfähige noch dringlicher machen, als sie ohnehin ist. Ob sich mit der zunehmenden Demokratisierung ökonomischer Risiken – wenn also Mediziner, Juristen oder Buchhalter den Druck auch zu spüren bekommen – die politische Dynamik verändern wird, bleibt abzuwarten.Genauer betrachten sollten wir aber ebenso die Bereiche, in denen die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter steigen dürfte und kaum von Maschinen übernommen werden kann, etwa bei der Kinderbetreuung und der Altenpflege. Hier bleibt der Staat gefordert. Die finanzielle Grundlage und den gesellschaftlichen Konsens dafür zu sichern, ist schon jetzt ein Riesenthema und dürfte zu einer entscheidenden Herausforderung werden.Unsere Schwächen in der Bildungspolitik werden uns von Tag zu Tag teurer zu stehen kommen. Die Lohnbenachteiligung für gering Qualifizierte wird sich als Langzeitproblem weiter verschlimmern, während sich die Verdienstmöglichkeiten für jene, die strenges analytisches Denken mit Kreativität zu verbinden wissen, noch ausweiten. Erwerbstätige mit praxisorientierten Hochschulabschlüssen können sich massive Gehaltszuwächse erhoffen; umso wichtiger wird es für die Verteilungspolitik, einen gerechten Zugang zu akademischer Bildung zu gewährleisten.Zugleich müssen wir vermeiden, dass die Angst vor der Automatisierung fatalistische Züge annimmt. Schon jetzt wird behauptet, der Vormarsch der Maschinen mache faire Mindestlöhne unmöglich. Jedoch gibt es weitaus bessere Belege dafür, dass der Mindestlohn keine Arbeitsplätze kosten muss, als dafür, dass die Maschinen ihn in Gefahr bringen.John Maynard Keynes’ Worte aus dem Jahr 1930, als die Weltwirtschaftskrise sich zuspitzte, wirken prophetisch für die heutigen Ängste: „Wir erleiden einen schlimmen Anfall von ökonomischem Pessimismus. Es heißt, mit unserem Lebensstandard gehe es zu Ende.“ Keynes selbst teilte diese Einschätzung nicht, er sah die Turbulenzen als Folge des rasanten wirtschaftlichen Wandels und sagte voraus, die Enkelkinder seiner Generation – sprich: die Babyboomer – würden es deutlich besser haben. Er behielt recht.Ebenso zuversichtlich sollten wir sein, dass unsere Enkel in einer digitalen Ökonomie aufwachsen werden, die weitaus reicher sein wird als unsere heutige. Auch wenn es schwerer denn je fällt, darauf zu vertrauen, dass dieser Wohlstand im Roboterzeitalter auch gerecht verteilt sein wird.

×

Artikel verschenken

Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.