Wer die Demokratie retten will, muss die Macht von Facebook, Google und Co beschneiden: Die Botschaft, die die Zentrale der Linkspartei am Nikolaustag in Form eines Strategiepapiers veröffentlicht hat, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Für die Schrift mit dem Titel Digitale Demokratie statt Herrschaft der Monopole zeichnen die Parteichefin Katja Kipping, die netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Anke Domscheit-Berg und die Berliner Abgeordnete Katalin Gennburg verantwortlich.

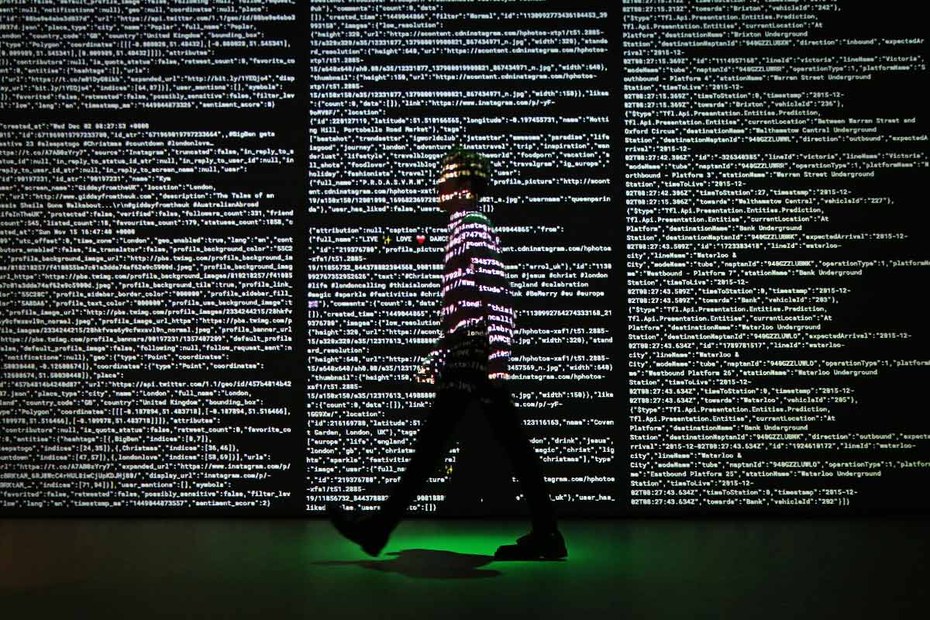

Einst als vermeintlich wahr gewordener Traum herrschaftsfreier Kommunikation verklärt, hat sich das von Monopolkonzernen beherrschte Internet längst als Spielwiese von Superreichen entpuppt, die sich auf Kosten unserer Freiheit bereichern und mit dem Prinzip d

ängst als Spielwiese von Superreichen entpuppt, die sich auf Kosten unserer Freiheit bereichern und mit dem Prinzip des ökonomischen Wettbewerbs auf Kriegsfuß stehen. Geschäftsgrundlage der Unternehmen sind Verhaltensdaten, die sie ihren Nutzern mit Gratis-Angeboten entlocken und an Werbekunden verkaufen.Sie profitieren finanziell von Hassbotschaften, die Aufmerksamkeit generieren. Sie stehen im Verdacht, Einfluss auf demokratische Wahlen zu nehmen. Sie münzen ihre enorme ökonomische Macht mittels Stiftungen und Sponsoring in gesellschaftlichen Einfluss um. Mit ihren Geschäftsbedingungen bestimmen Unternehmen wie Facebook oder Google wesentliche Regeln unseres Zusammenleben mit.Ein unverzichtbarer Teil der Öffentlichkeit befindet sich damit de facto in privatwirtschaftlicher Hand. Bei der Datengier der Plattform-Riesen handelt es sich aber nicht um die Abweichung von einem ansonsten akzeptablen Geschäftsmodell. Sondern um einen Systemfehler, der sich nur durch einschneidende politische Maßnahmen beheben lässt.Bis sich diese Einsicht durchsetzte, hat es auf Seiten der Linken lange gebraucht. Noch 2011 ersetzte die damalige netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion die Losung „Enteignet Springer!“ durch die Aufforderung: „Lernt mit dem Internet umzugehen!“ Umso mehr überrascht die Klarheit, mit der Kipping, Domscheit-Berg und Gennburg nun offen die Machtfrage stellen: „Wenn etwas zu groß für die Demokratie ist, ist es höchste Zeit, es kleiner zu machen.“ Es geht um eine angemessene Besteuerung der Konzerne, ihre kartellrechtliche Einhegung, die Vergesellschaftung von Daten, welche von den Nutzern in unbezahlter Arbeit erzeugt, aber von privaten Unternehmen zur Profitmaximierung genutzt werden.Es muss möglich werden, von Facebook zu einem anderen sozialen Netzwerk umzuziehen, ohne dadurch die in jahrelangem Austausch entstandenen Netzbeziehungen zu verlieren. Auf lange Sicht geht es um die Entwicklung und Etablierung eines am Gemeinwohl orientierten sozialen Netzwerks, denn „die soziale Infrastruktur der digitalen Gesellschaft“ sollte nicht durch ein profitorientiertes Unternehmen betrieben werden. Das alles ist formuliert in einer klaren, schnörkellosen Sprache, die auch dem Laien verständlich macht, worum es geht – und erinnert damit in Form und Inhalt an die besten Texte Sahra Wagenknechts. Wie die einst erbittert bekämpfte Konkurrentin setzt Kipping auf den großen Schulterschluss, um das Primat der Politik gegen die Macht der Konzerne durchzusetzen: „Wir brauchen ein antimonopolistisches Bündnis“, sagte sie der Süddeutschen, „das Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Liberale, Linke und Grüne, ja selbst fortschrittliche Konservative im Kampf für das Primat der Politik über die digitalen Riesen vereint“.Anknüpfungspunkte für eine solche Allianz lassen sich bei den Grünen, vor allem aber auf Seiten der SPD, reichlich finden. Gerade hat sie bei ihrem Parteitag eine Pflicht zum Teilen von Daten beschlossen, die für marktbeherrschende Unternehmen gelten und öffentliche wie zivilgesellschaftliche Organisationen profitieren lassen soll. Das erinnert an das noch weitreicherendere Digitalisierungsprogramm, mit dem die Informatikerin Saskia Esken und Nobert Walter-Borjans für den SPD-Vorsitz kandidiert hatten: „Warum sollten BMW, General Motors oder die chinesische Autoherstellergruppe SAIC die Daten, mit denen sie bei autonomen Fahrzeugen dafür sorgen, dass diese sicherer am Straßenverkehr teilnehmen, nicht miteinander und mit der Öffentlichkeit teilen müssen?“, heißt es dort. Es sei höchste Zeit, „ein neues System öffentlich-rechtlicher Plattformen für Vernetzung und Austausch in der Zivilgesellschaft, für digitale Bildungsangebote und Gemeinwohlprojekte und offen nutzbare Datenpools“ aufzubauen statt etwa bei der Bildung immer nur auf private Anbieter zu setzen. Esken sei ein „netzpolitischer Glücksgriff“, schreibt netzpolitik.org.So lässt sich von links Druck ausüben. Gerade die Digitalpolitik ist prädestiniert, alte Gräben zu überwinden: Auf dem Feld des Kampfes gegen die Macht der Internetgiganten passt etwa zwischen Wagenknecht und Kipping kein Blatt. Nur wenn es gelingt, schreibt Letztere, den digital-industriellen Komplex aufzulösen, „hat die Demokratie eine Zukunft.“ Sie hat recht. Es wird Zeit, das Kriegsbeil zu begraben und in die Offensive zu kommen.Placeholder authorbio-1