Villa Reitzenstein im Januar dieses Jahres. Am Sitz des baden-württembergischen Staatsministeriums wird unter Anwesenheit des amtierenden Ministerpräsidenten ein neues Bildnis für die Ahnengalerie enthüllt. Es zeigt das Porträt von Günther Oettinger, inzwischen EU-Kommissar in Brüssel. Irritierend: ein Einschussloch, das die Künstlerin über der rechten Schulter des wie üblich grimmig blickenden Politikers platziert hat. „Knapp daneben“, kommentiert dieser gutgelaunt, während die schwarz-grüne Krawatte des Gastgebers Winfried Kretschmann Anlass zu bundesweiten Spekulationen gibt. Bislang versicherte der erste grüne Ministerpräsident stets, es werde mit ihm keine Wiederholung schwarz-grüner Koalitionsverha

Vor dem Sprung

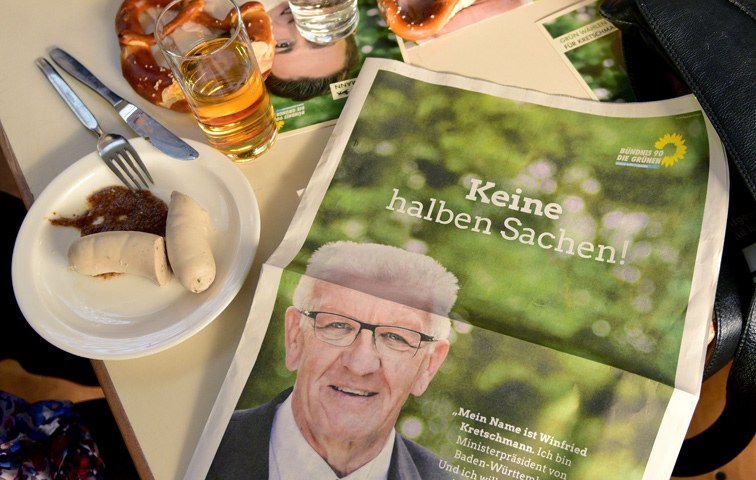

Grüne Winfried Kretschmann hat politisch einen weiten Weg hinter sich. Inzwischen mögen ihn sogar CDU-Wähler

Ginge es nach den Landeskindern, bliebe der Landesvater nach dem 13. März der gleiche

Foto: Thomas Lohnes/Getty Images

rhandlungen geben. Die haben Tradition in Baden-Württemberg: 1992 liebäugelte die Öko-Partei erstmals mit den Konservativen, aber auch 2011 blieb es bei einem kurzen Flirt.Schauen wir mal. Denn in Stuttgart sind die Karten heute komplizierter gemischt als bei den damaligen Runden, in denen die Union den Bräutigam gab und die Wahl nach der Wahl hatte. Nach dem Schock des Machtverlusts 2011, der gerne als „Ausrutscher“ bagatellisiert wird, hoffen die Konservativen nun auf Revanche. Doch um die steht es laut neuesten Umfragen nicht gut. Erstmals haben die Grünen die Union mit 30,5 Prozent in der Wählergunst hauchdünn überholt, allerdings belastet durch den weit abgeschlagenen Koalitionspartner SPD, der bei blamablen 16 Prozent dümpelt.Kretschmanns Herausforderer Guido Wolf kämpft mit ähnlichen Problemen wie Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz, die sich ebenfalls auf die Regierungsübernahme vorbereitet hatte. Die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin findet bei den Brüdern und Schwestern im Südwesten kaum mehr Beifall, Nervositätsmesser sind die täglich lancierten „Alternativen“ zur Merkel-Politik. Unterstützung findet Angela Merkel nur noch dort, wo sie sie am wenigsten erwarten dürfte, bei einem Grünen der ersten Stunde, Winfried Kretschmann. Der, hört man, betet inzwischen für die Kanzlerin, „dass sie gesund bleibt“.Vorwärts zurück?Doch selbst wenn die Grünen in Baden-Württemberg ungeahnt Fahrt aufgenommen haben, gleicht ihre Situation der jenes Bahnhofs, der ihnen 2011 einen Teil der Stimmen eingefahren hat: der Stuttgarter Kopfbahnhof. In den kann man zwar schnell reinfahren, man kommt grundsätzlich aber nur rückwärts wieder heraus. So wie sich die Lage darstellt, steht den Grünen dieses Rückwärtsmanöver bevor, weil ihr derzeitiger Partner so schwächelt, dass eine Fortsetzung der Koalition mehr als unsicher ist. Der sichere Einzug der AfD, die derzeit von zehn Prozent unterstützt wird, wirbelt die alten Koalitionsrechnungen völlig durcheinander. Möglich wäre, wenn man die FDP mit ins Führerhaus holte, eine umgekehrte Ampel, die FDP-Parteichef Christian Lindner aber bisher ablehnt. Sonst bliebe Schwarz-Grün oder besser: Grün-Schwarz. Sollten die Grünen stärkste Fraktion werden und den Ministerpräsidenten stellen können, dürfte Kretschmann ins Grübeln kommen.Denn ginge es nach den Landeskindern, dürfte Winfried Kretschmann weiterregieren. Mit 63 Prozent erfreut sich der Ministerpräsident einer Beliebtheit, um die ihn Guido Wolf, aber auch Angela Merkel nur beneiden können. In einem Flächenland, das zwischen der behäbig-bewahrenden Gemächlichkeit von Alb- oder Schwarzwalddörfern und jungen, unruhigen Universitätsstädten aufgespannt ist, das sich am Oberrhein als deutsches Silicon Valley geriert und wo am Neckar Industriefürsten wie die württembergischen Könige agieren, ist das eine nicht zu unterschätzende Leistung.Weiter nördlich mögen Gehabe und Duktus von Winfried Kretschmann, sein Gerede von „Maß und Mitte“ altväterlich wirken und so enervierend wie der Oettinger-Stil, aber sie passen in eine Region, in der man zwar schnelle Sportwagen produziert, aber mit angezogener Handbremse schwätzt und „due dut“. Einen „Moses“ hat er sich mal genannt, der die Grünen ins gelobte Land führen will. Ein bisschen ist da noch der missionarische Eifer von vor 40 Jahren zu spüren, als Kretschmann auf der linken Politspur fuhr, die geradewegs in die Revolution führte. Auch wenn der Revoluzzer von einst die politische Bewegungsenergie längst auf Windräder und Elektroautos übertragen hat, dürften die damaligen Erfahrungen noch manche seiner heutigen Vorstellungen wie die von den „irregeleiteten jungen Menschen“, die man vom islamistischen Weg abbringen müsse, leiten.Die Strecke, die dieser eine Zeit lang mit Berufsverbot belegte Lehrer für Biologie, Chemie und Ethik zurückgelegt hat, ist so lang wie sein Atem war in der 30 Jahre währenden Daueropposition. Beheimatet in der einstigen Hohenzollern-Enklave Sigmaringen, deren dunkle nationalsozialistische Schatten in die Tötungsanstalt Grafeneck führen, hat Kretschmann ziemlich viel hinter sich gelassen: Aufruhrgelüste, innerparteiliche Aufstände und grüne Utopien.Einen „humanistischen Pragmatiker“ nennt er sich, der sich dem „Wirtschaftsland Baden-Württemberg“ verpflichtet sieht und den Bossen dort nur so viel Grün verordnet, wie es deren Bilanzen aufblühen lässt. Kretschmanns Satz „Lieber weniger Autos“,sorgte anfangs noch für große Aufregung. Der Sündenfall war nur abzubüßen, indem der Ministerpräsident sich als Planierer für die Wirtschaft bewies, der bis heute weiß, was er den Arbeitgebern schuldig ist. Als die SPD die Wiedereinführung der Beitragsparität für die Krankenversicherung auf die Agenda setzte, stellte sich Kretschmann bedenkenlos ins Unternehmerlager. „Wir liegen inzwischen mit der Wirtschaft auf einer Linie“, ließ er 2015 wissen.Schule ist kein Thema mehrSelbst in der Bildungspolitik – ein von jeher umkämpftes Feld in einem Land, in dem das alte und aufgestiegene Bürgertum eifersüchtig auf Abschottung nach unten bedacht ist – haben sich die Wogen etwas geglättet. Die von Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD), der wenig glücklich agierenden und schließlich zurückgetretenen Kultusministerin, eingeführte Gemeinschaftsschule hat zwar nichts mit einer sozialistischen Einheitsschule zu tun, das sakrosankte dreigliedrige Schulsystem aber immerhin in eine modernere zweisäulige Struktur überführt. Vorbei Aufstände wie in Bad Saulgau, wo fast zwei Drittel der Einwohner in einer Volksbefragung gegen das neue Schulsystem Rabatz machten und die ideologischen Grabenkämpfe in Stuttgart forcierten.Noch vor einem Jahr wäre die grün-rote Schulpolitik, die nun von dem gelassener auftretenden Andreas Stoch verantwortet wird, noch ein Wahlkampfthema erster Klasse gewesen. Heute werden Arenen wie das Theaterhaus in Stuttgart, wo sich Kretschmann und Guido Wolf im Januar duellierten, von einem einzigen Thema bestimmt, dem Umgang mit den Flüchtlingen. Nicht nur von der AfD, sondern auch von einem grünen Scharfmacher wie dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bedrängt, rückt Winfried Kretschmann dabei immer weiter vom offiziellen Kurs der grünen Bundespartei ab und versucht, Baden-Württemberg als Musterland der schnellen Verfahren und Ausweisungen herauszuputzen.Schauplatz Patrick-Henry-Village, Heidelberg. Auf dem Gelände des ehemaligen US-Stützpunktes hat die Landesregierung schon im vergangenen September eine zentrale Registrierungsstelle für Flüchtlinge eingerichtet, ein „Drehkreuz“, in dem Flüchtlinge innerhalb von zwei Tagen abgefertigt werden sollen. Man müsse sich das ungefähr vorstellen wie bei einer Musterung, illustriert Kretschmann, 15 Registrierkorridore, in denen zwischen denen mit großer oder geringer Bleibeperspektive separiert würde, die unklaren Fälle in der Mitte. Das Pilotprojekt ist inzwischen republikweit zum Vorbild geworden, und Kretschmann rühmt sich, dass sein Land bei den Abschiebezahlen gleichauf mit Bayern liegt. Schneller noch werde es gehen, wenn mit den Herkunftsstaaten entsprechende Abnahme-Abkommen getroffen würden.Der Seehofer von StuttgartDass immer mehr dieser Herkunftsländer inzwischen als „sicher“ ausgewiesen sind, hat die Bundesregierung maßgeblich dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten zu verdanken, der im Fall der Westbalkanländer im Bundesrat die entscheidenden Stimmen beibrachte und seine Partei damit in arge Erklärungsnot stürzte. Im Gegenzug gab es einige Erleichterungen für Flüchtlinge in Deutschland. Auch im Hinblick auf die Länder des Maghreb will der grüne Landesvater dealen und sich seine Zustimmung in der Länderkammer für die Anerkennung der sogenannten Altfälle – also Flüchtlinge, die schon lange geduldet in Deutschland leben – abkaufen lassen. Im Übrigen hält er die Diskussion für „überschätzt“, trotz Schnellverfahren wie in Heidelberg sieht er die Einzelfallprüfung, die das Asylrecht und die Verfassung vorschreiben, gewährleistet.Kretschmann gehört auch zu den Hardlinern im Hinblick auf straffällig gewordene Flüchtlinge, die „ihr Bleiberecht verwirkt“ hätten. „Lösungsorientiert regieren und entscheiden“ – gemeint ist damit nichts anderes als eine breitflächige Abschiebung, um den für sein Land wirtschaftlich wichtigen Schengen-Raum zu erhalten. Noch im Januar 2015 schloss er immerhin aus, schwerkranke Flüchtlinge auszuweisen. Mit dem Asylpaket II, dem er nun zugestimmt hat, wird das aber möglich sein. Ähnlich mäandernd ist seine Position hinsichtlich des Familiennachzugs. Familie werde in seinem Land großgeschrieben und sei ein wichtiger Integrationsfaktor, sagt er einerseits. Der Aussetzung des Familiennachzugs hat er sich jedoch nicht hörbar entgegengestemmt.Wie sich das mit dem Weltbild des im Zentralrat der Katholiken aktiven Christen vereinbaren lässt, ist ein ähnliches Geheimnis wie in der CSU. Dass der Noch-Ministerpräsident inzwischen als der CSU-Chef der Grünen oder der Seehofer von Baden-Württemberg gehandelt wird, spricht Bände. Es gebe „kein Gemeinwesen ohne Grenzen“, postuliert er, und er müsse auch die „einfangen“, die immer noch an offene Grenzen glaubten. Es fehle aber, um diese Grenzen zu sichern, „an einer gemeinsamen europäischen Armee“, einer „europäischen Außenpolitik“. Ein „europäisches Verteidigungsbündnis“ hatten übrigens schon einige K-Gruppen in den 70er Jahren ins Spiel gebracht.In einem hat Kretschmann seine Position revidiert, er spricht im Wahlkampf nun auch mit dem Kandidaten der AfD, Jörg Meuthen, eher ein Lucke- als ein Petry-Mann. Und da wird der sonst so Gemäßigte sogar laut. Denn wenn man die Leute am rechten Rand „einfangen“ will, muss man das Mikrofon schon etwas aufdrehen. Und elastisch sein wie Winfried Kretschmann, obwohl man ihm das äußerlich nicht ansieht. Vielleicht kommt es ja doch noch zum „großen Sprung nach vorn“ ins verteufelte Lager, sei es nun von der schwarzen oder grünen Seite. Dann wird der Landesvater Kretschmann irgendwann friedlich vereint neben seinem unbeliebten Vorgänger Stefan Mappus in der Villa Reitzenstein hängen, in einer Landschaft, die auf schwarzem Grund grüne Tannen hervorgebracht hat.

×

Artikel verschenken

Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.