Nine-Eleven. Was für immer ins kollektive Gedächtnis geätzt schien, scheint zunehmend nur noch palimpsestartig durch all die Ereignisse seither. Zwei Bücher dazu. Das eine hat die Berichte von weit über Tausend Zeitzeugen ausgewertet, und so ehrenwert das ist: Ob ihrer Klischierung sind die Helden- und Märtyrergeschichten wohl nur erträglich, wenn man mit religiöser Erbauungsliteratur aufgewachsen ist. Das andere geht bescheidener und erträglicher vor, selbst wenn Unerträgliches erinnert wird. Der Historiker Garrett O. Graff liefert ein Spektrum an O-Stimmen im Stil der Oral History. In denen herrscht nicht heroisches Pathos vor, sondern jene Lakonik, die sich durch Nüchternheit den Schrecken vom Leib und doch im Gedächtnis halten

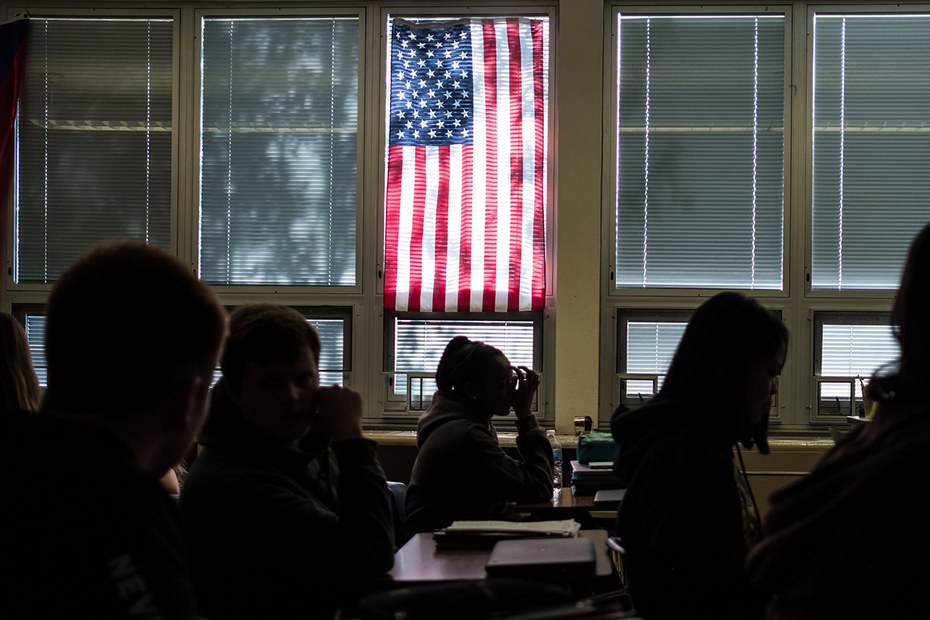

dächtnis halten will.Im Januar abgeschlossen, also noch ohne Corona, doch naturgemäß mit Trump: Amerika im kalten Bürgerkrieg. Indes kein Buch, das einmal mehr an Trump laboriert, sondern zeigt, wie sich eine robuste Demokratie in sich selbst so zu entzweien begann, dass sich heute Demokraten und Republikaner gegenüberstehen, so feindlich und misstrauisch wie nur einst Amerikaner und Russen. Sodass nicht nur jeweils genehme Medien konsumiert, Partnerschaften und Ehen strikt den Parteigrenzen entlang geschlossen, sondern selbst Wohngegenden nach den politischen Präferenzen der Nachbarn ausgesucht werden.Das Buch geht bis in die 1960er zurück, um den Prozess einer erst schleichenden, dann aktiv betriebenen Entfremdung zu zeigen. Insgesamt führt der in den USA lehrende Torben Lütjen das in seinem stellenweise geradezu unterhaltsam geschriebenen Buch auf den Prozess der „paradoxen Individualisierung“ zurück: auf Überforderung durch schier unendliche Wahlmöglichkeiten und Entscheidungszwänge durch einen Kapitalismus, der die Erfindung von Unterschieden als Geschäftsmodell internalisiert hat. Figuren wie Trump, die Rereligionisierung, die multipolare Identitätspolitik oder die immer offenere Staatenplünderung sind also keine Rückfälle in Atavismen, sondern allseits drohende Zukunft oder: Remedur? Der Zulauf zu den Democratic Socialists of America hat sich im letzten Jahrzehnt verzehnfacht …Für die Differenzierung kultureller Formen gilt üblich die Erklärung: Evolution. Doch dann hätte die Verteilung einheitlicher sein müssen als real vorfindlich. Franz Boas (1858 – 1942), in Minden in einer wohlhabenden jüdischen Familie aufgewachsen, früh in die USA gegangen, argumentierte daher zugunsten von Diffusion, also Übernahme von Praktiken und Ritualen über zum Teil große Distanzen hinweg, die die Suche nach einem Ursprung sinnlos machten. Das lehrte er als Anthropologe unter anderen an der Columbia University. Margaret Mead hörte bei ihm, wie er überhaupt Frauen zu Forschungen animierte, Ruth Benedict, Ella Cara Deloria oder Zora N. Hurston. Außenseiterinnen oder Marginalisierte, weniger nach Klasse als Geschlecht oder Rasse. Allesamt mit wildbewegten Biografien. Jede trug wie Boas mit Forschungen, sei es auf Samoa, bei den Inuit, zur Indianersprache oder zur afroamerikanischen Kultur pionierhaft zur wissenschaftlichen Delegitimierung eines wissenschaftlich verbrämten Rassismus, überhaupt kultureller Superioritätsideologien bei. Sie waren Beschleuniger und Verstärker einer gesellschaftlichen Koexistenz der Diversitäten.Der Politikwissenschaftler Charles King erzählt in der Vielfalt ihrer Biografien zugleich eine Geschichte der Kulturanthropologie. Das Buch regt zudem an, die Bedeutung von Außenseitern und Abweichlern für wissenschaftliches Umdenken in den Blick zu nehmen, wie etwa in der Ökonomie die österreichische Schule von Hayeks und von Mises’.Kathrin Passig ist eine virtuose Grenzgängerin zwischen literarischer und sachlicher Literatur, nun ein Handbuch für Zeitreisende, gemeinsam mit Aleks Scholz, mit dem sie bereits zusammenarbeitete – auch das eine höchst lobenswerte, seltene Eigenschaft, zusammenarbeiten zu können. Das Buch ist ein Vergnügen – rundum.Allein die Einleitung ist pfiffiger als die allermeisten Zeitreiseromane, ausgenommen vielleicht Mark Twains Yankee am Hofe des König Artus. Das Pfiffigste aber ist, wie – abgesehen vom Rat, reisend Pestjahre lieber zu meiden – von al-Andalus bis zur DDR seriöses Wissen, das man letztlich konventionell aus Handbüchern ziehen könnte, raffiniert so portioniert wird, dass man meint: Jetzt weiß ich (wieder) Bescheid. Ein wahres Vergnügen!Die Moral von der Geschicht darf dann auch nicht fehlen: Man kann das mit ziemlicher Sicherheit dem Nachwuchs, dem Historie einstweilen noch das denkbar Oberödeste ist, in die Hand drücken, sodass er sich einstrudelt, wogegen er im Unterricht taub sich stellte.Placeholder infobox-1