Es riecht ein wenig nach der Situation vor dem Ersten Weltkrieg, als das Deutsche Kaiserreich meinte, Schlachtschiffe seien die zentrale Technologie dafür, die Seeherrschaft zu erringen. Als dann mit dem 1. August 1914 der Ernstfall eintrat, musste die Admiralität feststellen, dass sie falsch gerüstet hatte. U-Boote erwiesen sich seinerzeit als wirkungsvoller und waren das, was unbemannte Kleinfahrzeuge, zur See oder in der Luft („Drohnen“), heute zu sein versprechen, nicht nur in der Golfregion. Die Praxis galt schon immer als verlässlicher Kompass. Nach dem Angriff auf die saudischen Aufbereitungsanlagen für Rohöl am Morgen des 14. September, als die Hälfte dieser Kapazitäten kurzzeitig außer Gefecht gesetzt war, scheint sich diese

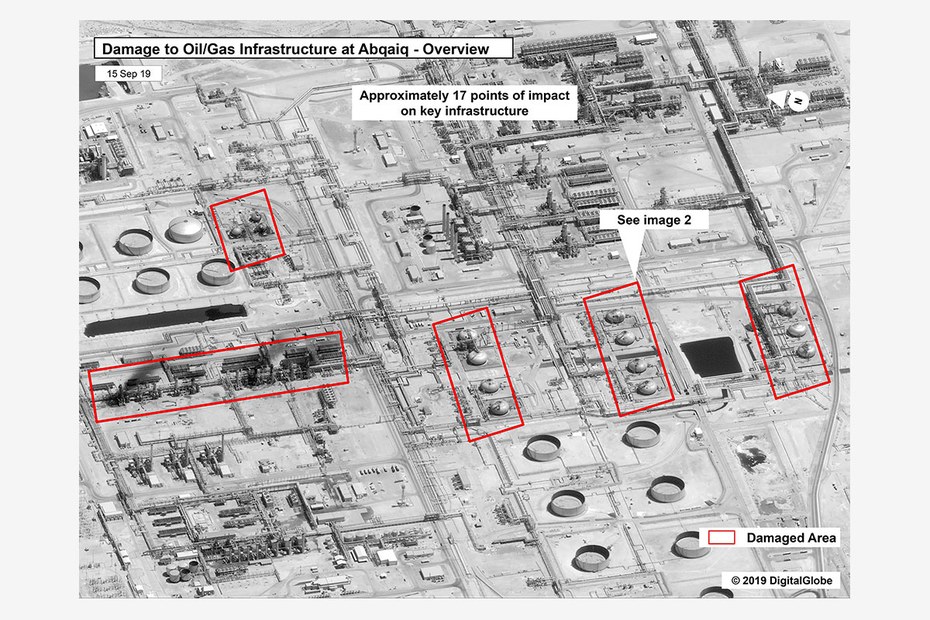

ese Erfahrung einmal mehr zu bestätigen. Es wird erkennbar, wie wirtschaftlich und militärisch unterlegene Akteure in asymmetrischen Konflikten erfolgreich, weil schlagkräftig operieren können.Offenbar TotalversagenWie könnte sich das am 14. September konkret abgespielt haben? Mutmaßlich befand sich ein Schwarm aus 18 Drohnen, ergänzt durch sieben sich selbst lenkende Cruise-Missiles (mit Sprengsätzen ausgestattete Marschflugkörper), im Anflug auf die Ziele in Saudi-Arabien. Ein „Schwarmeffekt“ ließ die Wirkung sich potenzieren. Woher die Flugkörper kamen, lässt sich derzeit nicht mit letzter Gewissheit sagen, auch wenn bei einer Reichweite von gut 700 Kilometern die Annahme naheliegt, dass der Südirak in Betracht kommt, eine Region mit zerborstener zentraler Herrschaft, in der von Iran unterstützte schiitische Milizen Stellungen halten, die kurz zuvor Ziele eines Militärschlags waren, der wohl von Israel ausging.Dass Teheran bei der höchst komplexen Konfrontation mit den USA und Saudi-Arabien Beistand aus allen möglichen Quellen und von dritter Seite erfährt, kann nicht weiter überraschen. Dies der Islamischen Republik vorzuwerfen, wie das Mike Pompeo umgehend getan hat, um Iran als Urheber der Attacke anzuklagen, ist nichts weiter als rhetorische Eskalation. Auf das martialische Urteil des US-Außenministers, Iran habe „jetzt einen beispiellosen Angriff auf die Energieversorgung der Welt gestartet“, reagierte nicht zuletzt die EU mit nüchterner Besonnenheit und ließ in Brüssel erklären, es sei wichtig, „die Fakten klar zu definieren und die Verantwortung für diesen bedauernswerten Angriff zu bestimmen“.Tatsache ist, dass am 14. September gegen Saudi-Arabien ein Szenario ablief, das in waffentechnischer wie operativer Hinsicht wahrscheinlich von vielen so nicht erwartet wurde. Dabei hatte der US-Think-Tank CSIS kurz zuvor die Verletzlichkeit des saudischen Ölequipments gecheckt und war in einer Publikation zu dem desillusionierenden Ergebnis gekommen: hochgradig verwundbar.Schon einmal, im Februar 2006, waren die Anlagen Ziel eines ähnlichen Angriffs, sodass seither – sollte man annehmen – der Schutz einer derartigen Energie-Infrastruktur einen hohen Stellenwert haben musste. War das so? Oder erwiesen sich die durchaus vorhandenen und vorbereiteten Flugabwehrsysteme für die Ölanlagen als ungeeignet, einen solchen Schlag zu neutralisieren? Immerhin stammen die Systeme aus den USA, ist das Personal dort geschult, fehlt es nicht an Geld, sich adäquat einzurichten – dennoch kam es offenkundig zu Totalversagen. Präsident Putin unterbreitete mit sarkastischem Unterton sofort ein Angebot. Auf einer Pressekonferenz, die er nach dem Dreiergipfel Russland/Iran/Türkei am 17. September in Ankara mit den Präsidenten Erdoğan und Rohani gab, teilte er mit: „Wir sind bereit, Saudi-Arabien beim Schutz seiner Bevölkerung zu helfen. Das Land muss eine kluge Entscheidung treffen, wie sie der Iran getroffen hat, indem er unser S-300-System gekauft hat. Und wie Herr Erdoğan sie traf, als er sich für das fortschrittlichste S-400-Luftverteidigungssystem aus Russland entschieden hat. Diese Waffen sind in der Lage, jede Infrastruktur in Saudi-Arabien vor Angriffen aller Art zu schützen.“Technologisch gesehen dürfte Putin den Mund zu voll genommen haben, aber Drohnen-Schwärme mit Flugkörpern, die womöglich aus Werkstätten in umgebauten Garagen stammen, also jenseits von monopolisierbarer Hightech-Rüstung entstehen, können sich zu einer realen Komponente in asymmetrischen Kriegen mausern. Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik ruft in Erinnerung: „Gegen Marschflugkörper oder gar Drohnen gibt es unter anderem wegen des flachen, landschaftsangepassten Anfluges keine funktionierende Verteidigung. Davor warnen wir in der Forschung schon seit Jahren.“Rette sich, wer kannKonsequenzen für die Präsenz der USA und Großbritanniens in der Golfregion sind schwerlich zu leugnen. Es hat bereits ein merkliches Nachdenken eingesetzt, beispielsweise bei Joe Sestak, US-Konteradmiral im Ruhestand und einer der demokratischen Bewerber zur Präsidentenwahl 2016. Der meint: „Möglicherweise sind US-Militärgüter in der Golfregion von einem Instrument des amerikanischen Zwangs zum Objekt der strategischen Verwundbarkeit geworden.“ Ihn belaste die Besorgnis über direkte Angriffe der iranischen Streitkräfte auf US-Militärs. „Trägersysteme könnten im Persischen Golf aufgrund von versteckten Mini-U-Booten, Minen und wegen der Nähe zu iranischen Raketenbatterien nicht lange überleben. Wir wären gezwungen, vom offenen Meer aus zu handeln, was unsere Operationen verlangsamt.“ Welche Opfer der Rückzug auf das offene Meer fordern kann, sagte Joe Sestak nicht.Ist das Geschehen vom 14. September ein „Game Changer“, so könnte die Devise lauten: Rette sich, wer kann! Unwillkürlich steht einem da das Unternehmen „Frequent Wind“ vor Augen, mit dem die letzten US-Soldaten und -Bürger am 29./30. April 1975 aus der südvietnamesischen Kapitale Saigon evakuiert wurden. An der Peripherie der Stadt stand bereits die nordvietnamesische Armee. Insofern gilt als Warnung: Wer zum Krieg gegen Iran ausholt, verliert selbst an Sicherheit, und das gravierend.Placeholder authorbio-1