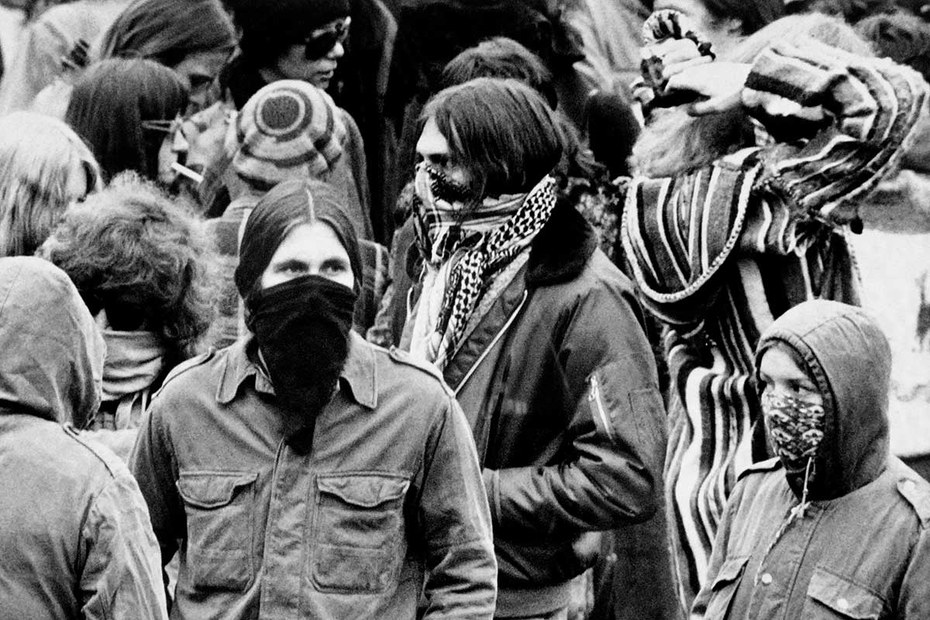

Sie wolle die RAF nicht verharmlosen, verkündete neulich eine 28-jährige Schauspielerin, teile aber deren Grundgedanken, die Kapitalismuskritik. Da war die Aufregung kurz groß. Jella Haase schwebte eine Art „Öko-Guerilla“ vor, doch warum eine junge Frau, der es darum geht, dass „Konzerne wie Amazon und Google ganz anders besteuert werden“, ihre Inspiration ausgerechnet in den Schriften der RAF zu finden meint und nicht bei der Linkspartei oder den Grundlagentexten der katholischen Soziallehre, schien kaum zu interessieren. Ob sie das 16-seitige Pamphlet Das Konzept Stadtguerilla, in dem sich vor 50 Jahren eine Gruppierung mit dem großspurigen Namen „Rote Armee Fraktion“ erstmals theoretisch äußerte, tatsächlich gel

8;chlich gelesen hat? Oder das von dem inzwischen ins rechte Extrem gewechselten Horst Mahler verfasste Wagenbach-Bändchen Über den bewaffneten Kampf in Westeuropa, ebenfalls 1971 erschienen und heute zu Liebhaberpreisen gehandelt? Wahrscheinlicher ist, dass der Nimbus der RAF konkurrenzlos ist, unabhängig davon, was in jenen bewegten Zeiten, als man gemeinhin eher von der „Baader-Meinhof-Gruppe“, sprach, tatsächlich passiert ist.Politisch desillusioniertVon dieser Faszination profitiert auch Henning Kollwey, die Hauptfigur in Bernd Ohms Politthriller Sechs Tage im Herbst, als er in einer Friedrichshainer Autonomen-WG unterschlüpft. Schließlich hat man ihn als „alten Genossen von der RAF“ angekündigt. Ganz falsch ist das nicht. In einem früheren Leben nämlich gehörte der erfolgreiche IT-Experte zur Unterstützerszene. Drei Jahrzehnte ist das her und fast vergessen. Doch dann wird auf ihn geschossen. Er hat Glück, andere aus der alten Zeit nicht. Einer nach dem anderen werden seine Kampfgefährten von einst umgebracht und Kollwey bleibt nichts anderes übrig, als selbst zu ermitteln. Zur Polizei kann er nicht gehen, denn nicht alles, was er damals getan hat, ist verjährt. Und so landet er in Berlin, in einem Milieu, wo junge Menschen „leuchtende Augen“ bekommen, wenn ihnen ein echter Kämpfer gegenübersitzt. Als es dann in der Diskussion um die Politik Israels gegenüber den Palästinensern geht, sieht sich Kollwey mit beinhartem Antisemitismus von links konfrontiert und muss sich als „Freund des US-Imperialismus“ beschimpfen lassen. Doch bevor der Streit eskaliert, ändert ein Polizeieinsatz – die WG befindet sich in einem besetzten Haus – die Prioritäten.Diese kurze Szene, in der Kollwey seinen Gastgebern unter anderem „linken Kitsch“ vorwirft, ist programmatisch. Während die Handlung aktionsreich vorangetrieben wird, steht in den Dialog- und Reflexionspassagen Gewissenserforschung im Vordergrund. Wenn Kollwey angesichts der selbstgefälligen Weltsicht der jungen Militanten wütend und polemisch wird, ist seine eigene Biografie mitgemeint. Dann denkt er an seinen Vater, der sich „noch 45 als Sechzehnjähriger zur Waffen-SS gemeldet hat“, und zieht die Parallele zu sich selbst. „Wir waren beide Idealisten, die bereit waren, für ihr Ideal in den Kampf zu ziehen.“ Götz Alys umstrittenes Buch Unser Kampf (2008), in dem er die Motive und Aktionen der 68er-Bewegung mit der „33er-Generation“ vergleicht, findet hier, um eine Generation versetzt, ein fiktionales Echo.Wieder einmal erweist sich der Spannungsroman als ideales Medium für das alte Konzept der literarischen Aufklärung. Dass die didaktische Intention ein wenig holzschnittartig daherkommt, verzeiht man gerne angesichts des spannend konstruierten Plots, der ebenfalls das Geschäft der politischen Desillusionierung betreibt. Geheimdienstliche Machinationen sind da immer ein probates dramaturgisches Mittel. Und auch ein ziemlich realistisches, wie man aus der hinreichend dokumentierten Vorgeschichte des westdeutschen Linksterrorismus weiß.Diesem Zusammenhang widmet sich das Autorentrio Martin Lutz, Uwe Wilhelm und Sven Felix Kellerhoff in Teufelsberg, dem zweiten Teil einer Reihe historischer Kriminalromane um den gefühlsverwirrten Kommissar Wolf Heller, der im Westberlin der späten 60er-Jahre überall dort zur Stelle ist, wo es politisch und subkulturell brodelt. Ging es im Auftaktband Die Tote im Wannsee vor allem um die Auseinandersetzung des Ermittlers mit der Nazivergangenheit seines Vaters, hat er es diesmal mit den dauerbedröhnten „Haschrebellen“ um den berüchtigten Aktivisten Dieter Kunzelmann (1939 – 2018) zu tun, aus denen sich später das RAF-Konkurrenzunternehmen „Bewegung 2. Juni“ rekrutieren sollte. Historischer Hintergrund des Romans ist der (glücklicherweise) gescheiterte Bombenanschlag auf das Jüdische Gemeindehaus am 9. November 1969. Kunzelmann, dessen notorischer Antisemitismus inzwischen bekannt ist, hatte diese Aktion nicht nur mitgeplant, sondern auch durch einen Artikel im Szeneorgan Agit 883 quasi gerechtfertigt. Das infame Wort „Judenknax“, mit dem die vermeintlich mangelnde Solidarität der deutschen Linken mit den Palästinensern erklärt wurde, stammt aus diesem Text, dessen Inhalt bemerkenswerte Parallelen zur Argumentation der WG-Bewohner in dem ein halbes Jahrhundert später spielenden Sechs Tage im Herbst aufweist. Wie Bernd Ohm vermischen Lutz, Wilhelm und Kellerhoff geschickt Fakt und Fiktion und lassen sogar eine ganze Riege historischer Figuren auftreten. Der Plot allerdings ist vielschichtiger. Zwar ziehen auch hier Geheimdienste die wesentlichen Fäden, doch offenbar meinte das Autorenteam die Handlung mit einer Serienmördergeschichte anreichern zu müssen. Ein ästhetisches Surplus ergibt sich daraus nicht, zumal der Roman auch so als spannend rekonstruiertes Stück Zeitgeschichte funktioniert.Es ist anzunehmen, dass die 70er-Jahre weitere Fälle für Kommissar Heller bereithalten. „Die Geschichte der RAF mag zu Ende sein“, heißt es am Schluss von Sechs Tage im Herbst. Für die Kriminalliteratur gilt dies sicherlich nicht.Placeholder infobox-1