Es gab eine Zeit, in der fühlte sich Europa so an wie sein eigenes Wunschbild: frei, wohlhabend, friedlich. Doch seit vergangenen Sommer Hunderttausende die Boote bestiegen, Felder überquerten und Autobahnen entlangliefen, hat sich etwas verändert. An der sogenannten Flüchtlingsfrage spalten sich die europäischen Gesellschaften. Es gibt Angst und Hass. Aber es gibt auch große Hilfsbereitschaft und Solidarität. Eine neue Bewegung hat sich etabliert – ein Netzwerk der freiwilligen Helfer. Doch es ist ein Engagement im Hintergrund. Wer sind diese Menschen? Was treibt sie an? Und wie hat sich dadurch ihr Leben verändert? Die Suche nach den Freiwilligen führt an eine Tankstelle nahe der griechisch-mazedonischen Grenze. In die Wohnung einer grie

Über Grenzen hinweg

Solidarität Die Flüchtlingskrise hat ein Netzwerk von internationalen Helfern geschaffen. Eine Recherche

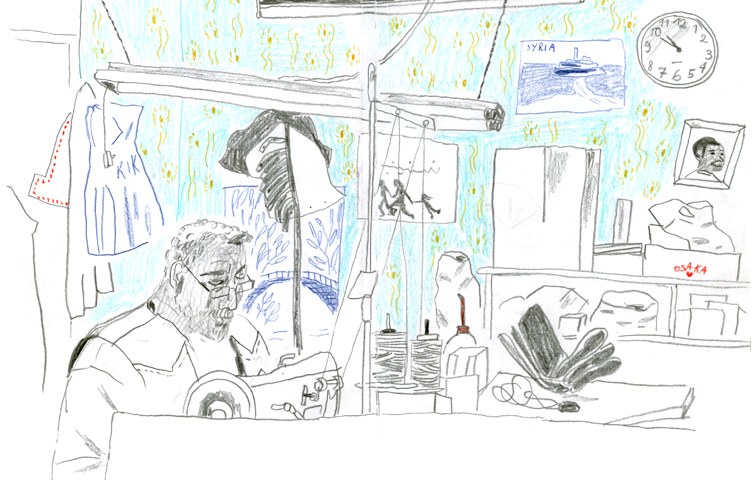

Ein türkischer Schneider macht seine Werkstatt zur Anlaufstelle

Alle Illustrationen: Isabel Peterhans

riechischen Arbeitslosen. Und in eine Schneiderwerkstatt.In Izmir, einer Stadt an der türkischen Küste, sitzt Yalçın Yanik in seiner Werkstatt im oberen Stockwerk eines kleinen Hauses und schneidet Schuhsohlen. Der Putz bröckelt von den Wänden, überall hängen Poster, die syrische Landschaften zeigen. Rund 100.000 Syrer leben hier im Viertel Basmane. Tagsüber kann man die Schlepper mit ihren Handys sehen, die auf dem zentralen Platz nahe der Moschee umherstreunen. In den Seitenstraßen sitzen Flüchtende und warten auf ihre Schlepper. Familien, denen das Geld für eines der vielen kleinen Hotels ausgegangen ist, übernachten auf der Straße. Jeder weiß, was vor sich geht. Doch türkische Helfer oder Hilfsorganisationen gibt es hier nur wenige.In den großen Flüchtlingscamps der Türkei werden die Menschen mit dem Mindesten versorgt, hier an der Küste laufen sie unterhalb des Radars – auch weil sich viele nicht registrieren lassen, aus Angst vor korrupten Behörden oder weil sie schnell weiterwollen nach Europa oder darauf warten, nach Syrien zurückzukehren. Legal arbeiten nur die wenigsten, und viele Kinder können nicht in die Schule, weil sie mit Gelegenheitsjobs ihre Familien unterstützen.Placeholder infobox-1Eine der wenigen Anlaufstellen für die vielen Syrer im Viertel ist Yaniks Werkstatt, inmitten der verwinkelten Gassen. „Yanik? Gleich da hinten“, sagt ein Schreiner, der vor seinem Laden in der Sonne sitzt, während syrische Nachbarskinder lärmend auf einen alten Lastwagen klettern. Jeder hier kennt den 73-jährigen Schneider.Yanik ist Afrotürke, ein Nachfahre osmanischer Sklaven aus Afrika. Er sieht seine Arbeit in einem größeren Zusammenhang. „Wenn wir die Ungerechtigkeit in der Welt nicht akzeptieren wollen, müssen wir etwas dafür aufgeben.“ Als Arbeiterkind wuchs er mit elf Geschwistern auf, zog mit 16 Jahren für eine Ausbildung nach Izmir. Jetzt leitet er neben seiner Werkstatt eine Art Gewerkschaftsverein. Zeit für die Schneiderarbeit findet er nur noch früh morgens oder spät abends.Schmuggler-VerdachtIm Hinterzimmer liegt ein Megafon, Yanik organisiert Solidaritätsdemonstrationen. Und er sammelt und verteilt die spärlichen Spenden türkischer Nachbarn. In einer Ecke sitzt Hisam, in Syrien war er Apotheker, jetzt sucht er Arbeit. Yanik schüttelt den Kopf und bringt ihm einen Tee. „Ich verstehe nicht, was er sagt, er spricht kein Englisch oder Türkisch.“Am nächsten Morgen sitzt der Apotheker wieder da, wartet, faltet die Hände im Schoß. Es gibt niemanden, der ihm sonst weiterhelfen könnte. Die Flüchtlinge haben in der Türkei einen schweren Stand, Rassismus gegen Syrer ist weit verbreitet. Auch unter türkischen Linken herrscht die Vorstellung, die Flüchtlinge sollten zurückkehren und für ihr Land und ihre Ehre kämpfen. Die schwache Wirtschaft, Korruption, Erdoğan, der Krieg gegen die Kurden – man habe genug eigene Probleme. „Ich bin dagegen, sich nur selbst zu retten“, sagt Yanik. „Ich glaube an Gemeinschaft.“ Es ist eine Haltung, mit der er in der Flüchtlingsfrage in der Türkei eher die Ausnahme ist.Placeholder image-1Organisierte Taxi-Banden bringen die Flüchtenden vom Viertel Basmane in Konvois zu den Booten, ein Spähauto fährt vorweg und warnt per Telefon, falls die Polizei auftaucht. Auf Schmuggelei stehen hohe Geld- und Haftstrafen, aber das schnelle Geld ist das Risiko wert. Daraus ist auch ein eigener Geschäftszweig für ansässige Syrer geworden, die sich als „Helfer“ bezeichnen. Zum Beispiel Abkommen, bei denen für eine einmalige Summe beliebig viele Fluchtversuche angeboten werden – Hin- und Rückfahrten zum Boot sowie Unterkunft eingeschlossen. Yanik erzählt, wie die Polizei einmal seine Werkstatt stürmte. „Sie fragten mich, ob ich ein Schmuggler sei. ,Wollt ihr mich verarschen?̒, sagte ich ihnen. Ich bin ein freiwilliger Helfer. Die Schmuggler treffen sich im Internetafé nebenan.“ Nach längerer Diskussion zog die Polizei schließlich ab.Dass sich die Helfer in einer rechtlichen Grauzone bewegen, sieht man am Bespiel der Organisation İmece. Sie ist in Çeşme aktiv, einem wohlhabenden Ferienort, 90 Kilometer weiter südwestlich. Das Café von Gründer Ali Güray Yalvaçlı ist zum Treffpunkt der Gruppe geworden, die mit Erlaubnis der Behörden arbeitet. Vor einigen Wochen wollte eine europäische Gruppe zertifizierte Rettungswesten spenden, Yalvaçlı musste ablehnen: Er hätte sich wegen Fluchthilfe strafbar gemacht. Von den versprochenen sechs Milliarden Euro, die die EU an die Türkei zahlen will, erwartet er nicht, dass auch etwas für seine Organisation abfällt. „Ich hasse die Polizei. Aber ich weiß, wie der schmale Grat funktioniert“, sagt er, während er seinen Wagen auf einen kleinen Hügel in der Region bei Ciftlikkoy lenkt. Von hier aus kann man auf die Küste blicken, von der die Boote ablegen.Placeholder image-2Der Strand ist leer, nur eine Luftpumpe liegt an der Ablegestelle. Das Meer ist an diesem Tag stürmisch. Gegenüber zeichnet sich die Insel Chios im Dunst ab. „Da ist die Grenze, und da beginnen die internationalen Gewässer“, sagt Yalvaçlı und zeigt mit dem Finger auf das Meer.Manchmal springen die Menschen vor Verzweiflung aus den Schlauchbooten, um der Küstenwache zu entkommen. Die Beamten fischen sie dann aus dem Wasser und bringen sie zurück. Durchnässt warten sie am Hafen von Çeşme. „Die Polizei oder Küstenwache ruft mich an und sagt, was die Menschen brauchen. Essen, Trinken, trockene Klamotten. Wir kommen und versorgen sie“, erzählt Yalvaçlı. Danach werden die Flüchtlinge zurück nach Izmir gebracht und registriert.Es sind weniger geworden seit dem Abkommen zwischen der Türkei und der EU über die Rückführung von Geflüchteten. Die Kontrollen sind schärfer geworden. Doch Menschen, die verzweifelt genug sind, um es trotzdem zu versuchen, und die auf die Schlupflöcher im System spekulieren, gibt es immer noch.Viermal am Tag fährt Yalvaçlı eine feste Route ab, er weiß genau, wo sich die Flüchtenden verstecken. „Aber wir dürfen nur zwischen acht Uhr morgens und acht Uhr abends Patrouille fahren.“ Meist legen die Boote nach Sonnenuntergang ab. Warum sie nicht nachts hierher dürfen? Yalvaçlı zuckt mit den Schultern und schweigt. Um helfen zu können, muss er über die korrupten Geschäfte zwischen Schmugglermafia und Polizei hinwegsehen. „Das ist auch für mich gefährlich“, sagt er. „Die Mafia hat Waffen. Ich kann da nicht einfach hin.“Placeholder image-3Brot, Milch, KekseEine Frau ohne Pass hat gerade Wehen bekommen. Yalvaçlı wurde angerufen, er hat sie gleich abgeholt. Nun telefoniert er, die Zeit drängt. Er legt die Stirn in Falten. Auch der Transport von Flüchtenden in ein Krankenhaus kann strafbar sein. Aber er kann sich auf den unausgesprochenen Deal verlassen. Am nächsten Morgen sitzt Yalvaçlı im Vorzelt seines Cafés, dem zentralen Treffpunkt von İmece. Müde raucht er eine Zigarette und beugt sich über sein Handy. Er hat fünfjährige Zwillinge zuhause. Eine der Helferinnen sagt, er müsse sich dringend ausruhen.Jeden Tag starten vom Cafe aus mehrere Studentengruppen. 20 Leute versorgen die Flüchtlinge der gesamten Stadt. Ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, fahren sie drei Mal täglich die Hotels ab, in denen die Flüchtlinge untergebracht sind. Sie verteilen Brot, Milch und Kekse. Leise klopfen sie an die Türen, zählen die Spenden ab, Köpfe blicken durch den Türspalt. „Wie viele Kinder?“ Eilig reichen sie einige Plastikpakete in die Zimmer. Nach einer Stunde ist die Rundfahrt beendet. Nebenher organisiert İmece im Café politische Bildungsworkshops und bringt eine eigene Publikation heraus, ein anarchistisches Monatsblatt. „Ich sehe keinen Flüchtling, ich sehe Menschen“, sagt Yalvaçlı. „Und ich sehe keine Grenzen. Die Fische können ja auch schwimmen, wohin sie wollen.“Placeholder infobox-2Über Facebook und Whatsapp halten die türkischen Helfer ständig untereinander Kontakt, auch zu den Ehrenamtlichen auf der nahen griechischen Insel Chios. Erst kürzlich starb dort ein 20-Jähriger bei dem Versuch, die Klippen der Insel hinaufzuklettern – ein Baby war schon tot, als es die Küste erreichte. Die Eltern hatten kein Geld, ihm Milch zu kaufen. Es war verhungert.Die Helfer auf Chios fahren mit einem festen System, das sie „Shoring“ nennen, die Küste ab. Jede Nacht, seit Monaten, immer in Vierstundenschichten, entlang von zwölf Checkpoints. Angestrengt starren sie dann in die Dunkelheit, das Licht der Autos abgeschaltet, um die Schlepper nicht in Panik zu versetzen, und lauschen nach Motorengeräuschen oder warten auf leuchtende Handysignale, mit denen Flüchtendenauf sich aufmerksam machen, wenn keine Schlepper an Bord sind. Es ist eine zermürbende Arbeit. Kommen die Flüchtenden an, werden sie mit trockener Kleidung und erster Hilfe versorgt. Manchmal von Laien, manchmal von Profi-Rettern, je nachdem, wer gerade in der Nähe ist. Sie versorgen einen Mann mit gebrochener Hüfte, einen Jugendlichen, der vor Panik hyperventiliert, ein unterkühltes Baby. Die Koordination ist lebenswichtig. „Heute Nacht“, schreiben die Helfer von Izmir an das Team von Chios, wenn sie mitbekommen, dass sich Menschen auf den Weg machen.Eine der Menschen, die so eine SMS erhalten ist Toula Pothiti. Sie ist von Chios nach Izmir gekommen, für einen Kurzurlaub, um für ein paare Tage von der Insel runterzukommen und sich mal richtig auszuschlafen, zehn Stunden am Stück, wie sie betont. Normalerweise schläft sie zwei bis vier Stunden pro Nacht, seit vier Monaten. Pothiti ist Hauptkoordinatorin des Netzwerkes Chios Eastern Shore Response. Sie ist eine Organisationsmaschine, trotz aller Erschöpfung. Pausenlos klingelt auch hier ihr Telefon. „Wie, es gibt keine kostenlosen Bustickets mehr für die Flüchtlinge? Sollen sie von der Küste ins Camp laufen? Was ist da los? Okay, ich rufe die Behörden an. Melde mich gleich“, schimpft sie ins Telefon.Sie läuft in Izmir durch das Viertel Basmane und reibt prüfend mit den Fingern an einer der Kinderschwimmwesten, die auf der Straße verkauft werden. Sie ist pink, kaum dicker als Schwimmflügel, mit einer kleinen Prinzessin darauf. Niemanden wird so eine Schwimmweste im Notfall retten.Placeholder image-4In einer Seitenstraße sitzt eine Flüchtlingsfamilie aus Aleppo, neben sich schwarzen Plastiksäcke, in denen sie die Rettungswesten vor den Blicken der Polizei verstecken. Sechs Erwachsene, zehn Kinder, eine Frau stillt einen Säugling. Seit zwei Nächten haben sie draußen geschlafen, die jüngste Tochter ist blass und apathisch. Pothiti legt ihr die Hand auf die Stirn. „Sie hat Fieber“, sagt sie, und kauft in einer Apotheke um die Ecke Medizin. Dann kommt der Schlepper. Zeit zu gehen. Zum Abschied küsst sie das Mädchen auf die Stirn.„Ich mache das alles für die Kinder“, sagt Pothiti zurück in ihrer Wohnung auf Chios. Sie hat die Tür geschlossen und ein Schild daran gehängt, um eine Stunde ungestört sprechen zu können. Sie nimmt sich Zeit. Zeit, die in ihrem Alltag dann fehlt. Ihre Wohnung ist die Zentrale der Organisation und liegt in ihrem Hotel Sunrooms, dessen Zimmer sie für einen Sonderpreis an Helfer vermietet. „Ich habe kein Privatleben mehr“, sagt Pothiti. Die Tourismusindustrie sei auf der Insel um 70 Prozent eingebrochen, seit die Flüchtenden kommen, doch die lokale Bevölkerung bleibe hilfsbereit. „Ich erinnere mich, als das erste Mal ein Boot am Strand ankam“, erzählt Pothiti. „Es war morgens, die Anwohner riefen: Refugees! Also ging ich hin. Viele Kinder weinten. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass wir etwas tun müssen.“ Später nahm sie die Menschen mit in ihr Hotel, damit sie das Bad benutzen und ihre Handys laden konnten. „Es hat unser aller Leben verändert. Wir blicken jetzt anders auf das Meer. Früher war es zu unserem Vergnügen. Jetzt schauen wir nur noch nach Booten.“So spontan, wie Pothiti begann, aktiv zu werden, ist es bei den meisten Freiwilligen. Oft haben sie über Wochen und Monate den Gedanken zu helfen. Der Auslöser ist dann ein zufälliger Moment. Ein Bericht im Fernsehen, ein Facebook-Post, die Anfrage einer Freundin. Wie sehr es ihr Leben verändert, ist ihnen in diesem Moment nicht klar. Pothiti widmete bald ihre gesamte Zeit den Flüchtenden. Ihre Beziehung zerbrach daran. Seit Wochen hat sie mit ihrem neunjährigen Sohn nichts mehr zu zweit unternommen. „Mein Sohn sagt immer: Mama, mach dein Telefon aus.“Bewundernswert und obsessivWieso ist jemand bereit, sein bisheriges Leben aufzugeben, um zu helfen? Von außen betrachtet wirkt der Eifer, mit dem sich Freiwillige in die Arbeit stürzen, bewundernswert – und obsessiv. Warum nehmen sie all diese Einschränkungen in Kauf? „Wir führen ein glückliches Leben, weil wir das Gefühl haben, etwas Gutes zu tun“, sagt Pothiti. Doch da gibt es noch etwas anderes. Es ist auch eine Flucht vor den Problemen des Alltags, eine Reduktion auf das Notwendigste – eine Erfahrung, die gerade für junge Menschen aus wohlhabenden Gesellschaften zutiefst befriedigend sein kann. Sie tauschen ihren Alltag gegen den permanenten Ausnahmezustand.Auch deshalb ist diese Arbeit für junge internationals, die aus dem Ausland kommen, um zu helfen, attraktiv. Oft sind es Studierende oder Berufsanfänger aus dem Sozial- oder Bildungsbereich. Viele kommen aus Deutschland, andere aus Schweden, der Schweiz, England, den USA. An den Brennpunkten der Krise können sie unabhängig und selbstbestimmt arbeiten, Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig bieten die Helfernetzwerke eine Gemeinschaft, die oft die gleichen Ziele und Werte teilt.Im Hotel Sunrooms finden Helfer aus der ganzen Welt zusammen, es herrscht eine aufgekratzte Ferienlagerstimmung – trotz oder gerade wegen der Entbehrungen, die dieses Leben mit sich bringt. Auf Dauer ist das nicht durchzuhalten. Viele der internationals bleiben deshalb nur einige Wochen. Wer nicht mehr kann, geht und kehrt meist später wieder. Oft bringen sie dann neue Spendengelder mit, die sie in ihren Netzwerken über Facebook-Posts gesammelt haben. Diese stillen Unterstützerkreise sind unentbehrlich für die Vollzeithelfer, die von Krisenort zu Krisenort ziehen. Lokale Hilfsprojekte wie das von Pothiti sind aber dauerhaft nur überlebensfähig, wenn sie sich professionalisieren.Täglich um 17 Uhr treffen sich die rund 50 Helfer auf Chios am zentralen Spendenhaus. Die zweistöckige Lagerhalle steht auf einem alten Brachgelände, draußen trocknen Schuhe auf einer Metallspirale neben einem alten Zelt. Zigaretten glimmen in der Abenddämmerung. Von hier werden Kleidung, Essen und Medizin umverteilt auf eine Kette von Lagern entlang der Küste. Eines davon liegt im Keller von Pothitis Hotel. Nach einem Einsatz kehren die Helfer zurück und füllen die Kofferräume ihrer Autos neu auf, mit trockenen Socken, Hosen oder T-Shirts für die Kinder. Sie koordinieren die Verteilung von zweitausend Mahlzeiten, die täglich gekocht werden.Placeholder image-5Eine Gruppe des Teams „Dresden-Balkan-Konvoi“ ist aus Deutschland angereist. Sie kochen täglich 100 Liter Tee und verteilen ihn im Garten eines dafür eigens gemieteten Hauses direkt am Strand. Eine Damenstrumpfhose muss als Teefilter herhalten. Der Becher Tee ist eines der wenigen „Luxusgüter“, neben Bällen, Stiften und Papier für die Kinder. Aber selbst solche Kleinigkeiten können Anlass für Koordinationsschwierigkeiten oder gar Konflikte unter den Helfern geben. Am vorherigen Abend sind sie zu früh am Hauptcamp gewesen, die Menschen standen gerade in der Schlange des koreanischen Suppenküchenteams. Niemand kam, um Tee zu holen. Die Arbeit des Dresdner Teams lief ins Leere, frustrierend. Der Lohn für die Arbeit ist nicht nur die Dankbarkeit der Flüchtenden – es ist auch der Erfolg der Teams. Und die komplexe Struktur aus Subnetzwerken ist nur hilfreich, wenn sie koordiniert wird.„Das ist kein Wettbewerb“Eine Wetter-App wird bei dem Meeting für die Schichteinteilung in der kommenden Nacht gecheckt, im Lager werden für 14 Uhr noch Helfer zum Kleidersortieren gesucht. Zwei Briten besetzen das zentrale Kommunikationstelefon Alpha rund um die Uhr. Sie schicken die Teams von den Aussichtspunkten zu den sogenannten landings, wo Boote ankommen. Eine Helferin wurde in der vergangenen Nacht an einen falschen Ort beordert. Sie ist sauer. „Ich verschwende mein Geld und Benzin“, sagt sie.Immer wieder müssen die Strukturen neu koordiniert werden – inklusive einer Einweisung für Neuankömmlinge. Die besteht aus einer Inseltour und medizinischen Hinweisen, etwa über verschiedene Grade von Unterkühlung. Louis aus England wird zukünftig die Pressearbeit übernehmen. Stockt die Spendenfinanzierung, steht das Bestehen der Hilfe hier insgesamt auf dem Spiel. Die Spenden können sich in einer Woche auf rund 2.500 Euro belaufen, sind aber kaum planbar.Placeholder image-6„Ich bin so stolz auf euch“, ruft Pothiti. Wie eine überarbeitete Managerin steht sie in ihrer Rettungsjacke zwischen Teammitgliedern und stemmt die Hände in die Hüften. Als das Meeting vorbei ist, bespricht sie noch lange Details für die kommende Nacht. „Wie müssen unsere Aktionen weiter in den Süden verlegen“, sagt sie. „Die Routen haben sich verändert.“Andere Helfer haben sich ganz allein, ohne Netzwerk, auf den Weg gemacht, getrieben von dem unbändigen Willen, etwas zu verändern. Wie Aisha Kalaily, eine 19-jährige Palästinenserin aus Jerusalem. Sie fährt mit dem Auto über die Insel, das Fenster geöffnet, das Radio aufgedreht. Bereits zum zweiten Mal ist sie auf Chios, sie muss in wenigen Tagen wieder nach Hause. Kalailys Vater war aus Angst um sie ohnehin strikt dagegen, dass sie hilft. Sie ging trotzdem. „Aisha the Crazy“, nennen die Geflüchteten im Camp sie. Neben ihr sitzt eine schwangere Syrerin, die Kalaily aus dem Camp zu ihrem Mann ins Krankenhaus bringt. Seit vier Tagen liegt er dort, mit einem gebrochenen Nackenwirbel und Herzproblemen wegen Bluthochdruck. Niemand hatte in dieser Zeit mit ihm gesprochen, weil die Ärzte kein Englisch oder Arabisch sprechen, sagt Kalaily. Sie kümmert sich vor allem als Übersetzerin um EVIs, extremely vulnerable cases, extrem verletzliche Fälle, wie es im Hilfsjargon heißt.„Er muss gehen, wir haben keine freien Betten mehr. Er soll seine Medikamente nehmen und wenig Salz essen“, sagt ein griechischer Pfleger zu ihr, als der Syrer in einen Ambulanzwagen gelegt wird. „Yalla“, sagt Kalaily zu dem Fahrer, „ich zeig euch den Weg.“ Zurück im Camp Souda beginnt sie zu weinen. „Wenn hier kein Platz ist, nehme ich ihn mit zu mir nach Hause“, fährt Kalaily eine Samariter-Mitarbeiterin aus dem Camp an. Die Antwort ist barsch: „Wir managen hier das Camp, es gibt Registrierungsprozesse. Du kannst nicht einfach Leute herbringen. Das ist hier kein Wettbewerb, wer der beste Helfer ist.“Placeholder image-7Braucht es emotionale Distanz, um zu helfen? Vielleicht. Was aber wäre aus dem Mann geworden, wäre Kalaily nicht aufgetaucht? „Die Flüchtenden haben Angst. Sie brauchen mich hier“, sagt sie. „Zu Hause dagegen fühle ich mich nutzlos.“ Und tatsächlich ist die Hilfe von Kalaily unentbehrlich, denn an arabischsprachigen Übersetzern mangelt es überall. Aber es gibt auch immer wieder Momente, in denen die bedingungslose Hilfsbereitschaft merkwürdige Blüten treibt . Etwa wenn ein Team auf Lesbos gespendete Müsliriegel ablehnt, weil sie nicht vegan sind. Oder wenn Helfer aus den Niederlanden unkontrolliert Brote vom Lastwagen in eine Menschenmenge in einem Camp werfen und hinterher erzählen, die Geflüchteten seien „wie Fliegen“. Und dass man sich auf die Arbeit mit Kindern konzentrieren wolle, da diese noch offen für europäische Werte seien. Manchmal fehlt es an Verständnis, manchmal an Erfahrung, manchmal sind die Helfer einfach überfordert. Der Grat zwischen den eigenen Bedürfnissen und jenen der Flüchtenden ist schmal – und oft ist das eine nicht eindeutig vom anderen zu trennen.Placeholder image-10In Athen fährt Thomai Tomatis mit ihrem Roller nach Hause und umschlängelt eine tote Taube auf dem Asphalt. „Hier schläft Baschar, da auf der Couch Rania und ich“, sagt sie, als wir in ihrer Wohnung angekommen sind. Seit zwei Monaten ist die Griechin arbeitslos. Seitdem hilft sie am Hafen von Piräus mit ihrer Freundin Rania, wo Tausende ausharren. „Ich habe ja Zeit.“ Ihr neuer Mitbewohner Baschar al-Mohammed war einer der Wartenden und gehörte wegen seiner guten Englischkenntnisse schnell zur Gruppe der Flüchtenden, die selbst zu Helfern werden. Ohne Vermittler aus den Reihen der Flüchtenden sind Essensausgaben für hunderte Menschen kaum zu organisieren. Al-Mohammed bekam eine der Schutzwesten, die ihn als Helfer kennzeichnete, und lernte in der Spendenhalle Tomatis kennen. Sie verstanden sich gut. Spontan beschloss sie mit ihrer Freundin, ihn in ihre kleine Zweizimmerwohnung aufzunehmen. Daraus ist eine enge Freundschaft entstanden.Placeholder image-8Ein Lkw hält an Gate E1, Kisten werden entladen. Die Regierung subventioniert Essensspenden der Supermärkte. „Es geht immer nur ums Geld“, schimpft Tomatis. Früher betrieb sie mit ihrer Freundin einen großen Veranstaltungsort in Thessaloniki, fuhr ein teures Auto, hatte wohlhabende Freunde. Seit ihr Leben als Aktivistin begann, hat sich alles verändert. Thomatis’ Freundeskreis besteht nur noch aus jenen, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Jetzt ist sie jeden Tag auf dem weiten Areal im Hafen unterwegs, auf dem sich hunderte Zelte um die Wartehallen gruppieren. Es gibt drei kalte Duschen. Von den Dixiklos weht Uringeruch über das Gelände.Auf ihren Unterarm hat Tomatis einen VW-Bus mit Blumen tätowiert. Demonstrieren geht sie nicht. Aber sie schimpft über die griechische Regierung, die EU, die Abschiebung der Flüchtlinge in die Türkei. Dagegen sind auch die Helfer machtlos.Nadira Babji ist eine 24-jährige Ärztin aus Malaysia, wir treffen sie im Flüchtlingscamp Idomeni, einige Wochen bevor es geschlossen wird. Zuvor half sie in Kenia, Tansania, zuletzt in Çeşme. Babji kommt aus keiner reichen Familie, sie ist die Älteste von sechs Kindern. Sie ist es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Ihre Mutter hofft bis heute, dass sie Karriere macht und heiratet. Aber das sei nichts für sie, sagt Babji. Schon während des Studiums habe für sie festgestanden, dass sie als Ehrenamtliche helfen wolle.Sie macht eine Runde zwischen den Zelten. Heute übernimmt sie mit einem Team von Medical Volunteers International das Ärztezelt von Médecins Sans Frontières. Sie untersucht einen Mann, der mit einer Rückenmarksverletzung vor Schmerzen gelähmt in seinem Zelt liegt. Unverrichteter Dinge muss sie wieder gehen. Er müsste stärkere Schmerzmittel bekommen, aber zu denen hat sie als Freiwillige keinen Zugang.Placeholder image-9„Das Schwerste an meinem Job ist, wenn ich den Leuten sagen muss: Mehr kann ich nicht für dich tun“, erzählt sie am Abend im Park-Hotel, eine der Anlaufstellen für die Freiwilligen. Im Garten kann man für ein paar Euro zelten, neben der Terrasse haben sich Suppenküchen eingerichtet. Es gibt Freibier, gesponsert von einem Helfer, den sie hier „Jesus“ nennen. Das Stimmengewirr schwillt an.„Yeah, wir haben neue Spenden“, ruft eine junge Deutsche über ihren Laptop gebeugt. „Heute Abend können wir richtig essen!“ In den Ecken leuchten Computer und Handys an den Mehrfachsteckdosen. Ein paar Spanier haben ihre Gitarren herausgeholt und spielen Lieder von Bob Marley, Babji trommelt auf dem Holztisch mit.Am selben Tag ist eine Gruppe von 250 Italienern angekommen, sie nennen sich Anarchisten, tragen orangefarbene Warnwesten und sehen aus wie eine Hilfsarmee. In der Umgebung haben sie gleich mehrere Häuser angemietet. Babji hält nichts von solchen Leuten. „Die verfolgen nur ihre eigenen Ziele“, sagt sie und spielt auf die Ausschreitungen am Grenzzaun an, bei denen italienische Anarchisten ihre Finger im Spiel hatten. „Sie fordern die Refugees auf, den Zaun zu stürmen. Die Menschen sind verzweifelt, natürlich machen sie mit. Am Ende landen die Aktivisten für zwölf Stunden auf einer Polizeistation und müssen 25 Euro Strafe zahlen. Aber die Flüchtlinge ertrinken im Fluss.“Am Ende dieser Reise zu den Freiwilligen steht eine Erkenntnis: Wer beginnt zu helfen, hört nicht mehr auf. Vielleicht weil das Zurückgehen schwieriger ist als das Aufbrechen. Aber vielleicht auch aus einem anderen Grund: Wer einmal gespürt hat, dass er gebraucht wird, um Leid zu lindern, kann sich dieser Verantwortung nicht mehr entziehen. Ali ist jetzt in Torbalı. Toula renoviert ihr Hotel auf Chios für den Sommer. Aisha ist in Idomeni. Thomai und Rania helfen in der Athener Innenstadt. Nadira ist in Istanbul. Baschar hat es nach Deutschland geschafft.

×

Artikel verschenken

Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.