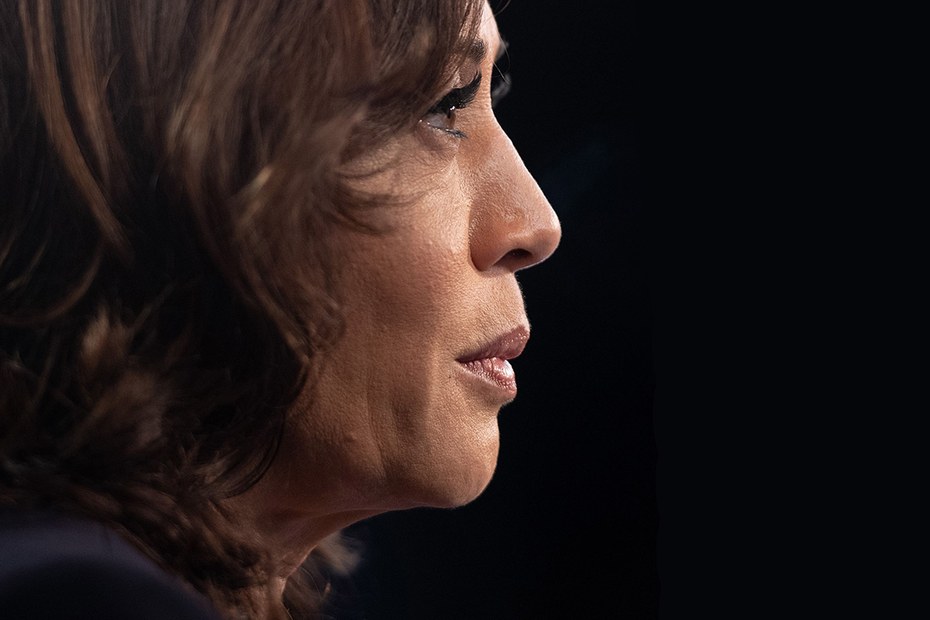

Eine ganze Tüte Tortilla-Chips hat sie in der Wahlnacht gegessen. Kamala Harris wurde im November 2016 in Kalifornien zur Senatorin gewählt. Nach Jubel war ihr nicht, denn zugleich wurde Donald Trump Präsident. Man werde kämpfen müssen für „grundlegende amerikanische Werte“, sagte sie am Wahlabend, danach fuhr sie mit ihrer Familie nach Hause. Sprachlos und ratlos. Die demokratische Präsidentschaftsanwärterin hat mit The Truths We Hold: An American Journey pünktlich zum Wahlkampf eine kandidatenübliche Autobiografie vorgelegt. Die Reise beginnt mit der Wahlnacht. Eine Kampagne sei vorbei, eine andere, und bei der gehe es „um die Seele von Amerika“, schreibt sie drei Jahre später. Denn mittlerweile kämpft Ka

Kaliforniens frühere Staatsanwältin um das Weiße Haus. „I intend to win this“, stellt die 54-Jährige klar. Und richtet sich an jene, die warnen, „so jemand“ wie Harris, sprich: eine Frau aus einer Einwandererfamilie, habe keine Chance in Trumps Amerika. Harris’ 2009 verstorbene Mutter, die Ärztin Shyamala Gopalan, stammte aus Indien. Vater Donald Harris kam aus Jamaika und ist Wirtschaftsprofessor.Beim Auftakt für den Wahlkampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur im Januar jubelten 20.000 Menschen. Harris spricht von Idealen, Gerechtigkeit, amerikanischen Werten. Wir sitzen alle im gleichen Boot, betont sie. Das Ganze erinnere an Barack Obama, hieß es im Wochenmagazin The Nation, dem Barometer der linksliberalen Wetterlage. Harris repräsentiere Hoffnungen im gesamten Spektrum von Gender und Diversität, Antirassismus und Migrationspolitik.Inmitten von – allerdings nicht sonderlich repräsentativen – Umfragen über die rund zwei Dutzend demokratischen Anwärterinnen und Anwärter las man in manchen Medienkommentaren im Anschluss an die demokratische Fernsehdebatte Ende Juni, Kamala Harris sei ein „neuer Star“. Sie habe Kampfgeist bewiesen. Das sucht die Opposition verzweifelt: jemanden, der gegen Trump bestehen kann. Harris hatte sich in der TV-Debatte mit Ex-Vizepräsident Joe Biden angelegt, dem alten Mann der vermeintlichen Mitte bei den Demokraten. Streitpunkt war eine Ansprache, die Biden kürzlich hielt. Früher habe man im Senat über Gräben hinweg Gemeinsamkeiten gesucht, erinnerte er an vermeintlich bessere Zeiten. Er selbst habe in den 70ern mit den Kollegen James Eastland aus Mississippi und Herman Talmadge aus Georgia kooperiert, zwei rassistischen Hardlinern. Es sei scharf diskutiert worden, erzählte Biden. Doch danach habe man zusammen zu Mittag gegessen. „Das politische System hat funktioniert.“Harris ließ das nicht gelten. Diese beiden Senatoren hätten ihre Karrieren auf der Rassentrennung aufgebaut. Und zudem sei Biden seinerzeit gegen bestimmte Maßnahmen zur Integration in Schulen gewesen. „Ein kleines Mädchen in Kalifornien“, sagte Harris, hätte ohne diese Maßnahmen der Regierung keine bessere Ausbildung bekommen. „Dieses kleine Mädchen war ich.“ Die Attacke habe ihn überrascht, sagte Biden bei CNN, Harris kenne ihn doch persönlich. Die Demokratin hat bereits im Senat Männer in die Mangel genommen, darunter Ex-Justizminister Jeff Sessions und den Richter Brett Kavanaugh im Zuge seiner Nominierung für den Obersten Gerichtshof. Sessions protestierte auf Harris’ Nachhaken zu Russland-Verbindungen, die Interrogation mache ihn nervös. Abtreibungsgegner Kavanaugh kam ins Stottern, als Harris ihn fragte, ob er von Gesetzen wisse, die dem Staat Macht über den männlichen Körper einräumten. Im Moment nicht, murmelte der Jurist.In der Politikerin steckt eben die Staatsanwältin. Rückblickend beschreibt sie sich als „progressive“ Staatsanwältin. Die Realität ist komplexer. Harris kandidierte 2003 gegen einen Amtsinhaber, der ihrer Ansicht nach nicht genügend Straftäter ins Gefängnis brachte. Die San Francisco Weekly berichtete damals über eine Veranstaltung im gut betuchten Weißen-Viertel Pacific Heights: Die Gäste seien „anscheinend fasziniert von Harris“, einer intelligenten Frau of Color, die ihre Sprache spreche und „versteht, dass Liberale Recht und Gesetz bewahren wollen – doch mit einem gewissen ‚Noblesse oblige‘ im San-Francisco-Stil“. Im aktuellen Wahlkampf passen sich die Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur den Gegebenheiten demokratischer Vorwahlen an, bei denen nur eine kleine Anzahl der Wähler teilnimmt, und zwar das liberale Segment. Ein grüner „New Deal“ wird befürwortet, eine Einwanderungsreform, mehr Steuergerechtigkeit sowie wirtschaftliche und politische Maßnahmen, die Afroamerikanern helfen, den Kernwählern der Demokraten. Harris befürwortet die Einrichtung einer Kommission, die prüfen soll, wie man den Nachkommen der versklaven Afrikaner Reparationen zahlen könnte.Bei Details legt sich Harris nicht immer fest. Bei der Gesundheitsversorgung kündigte sie mal an, den von privaten Firmen dominierten Versicherungsmarkt umzukrempeln und eine umfassende staatliche Versicherung einzuführen. Ein anderes Mal wollte sie staatliche und private Versicherungen nebeneinander existieren lassen. Auch in der Außenpolitik liefert sie wenig Konkretes. „Wahrheit aussprechen, Gerechtigkeit fordern“ lautet ihr Slogan. In der Autobiografie wird auch über den Vornamen aufgeklärt. „Kamala“ bedeute „Lotusblume“. Der Lotus wachse unter Wasser, die Wurzeln verankert im Flussbett. Die Blume blühe über der Oberfläche. Das soll wohl ein Sinnbild für die Vielschichtigkeit der Kandidatin sein. Harris engste Beraterin ist ihre Schwester Maya Harris, eine Anwältin mit Schwerpunkt Bürgerrechte, die 2016 Top-Vertraute von Hillary Clinton war. Welche Variante von Kamala Harris ins Weiße Haus einziehen würde, kann man noch nicht ausmachen.