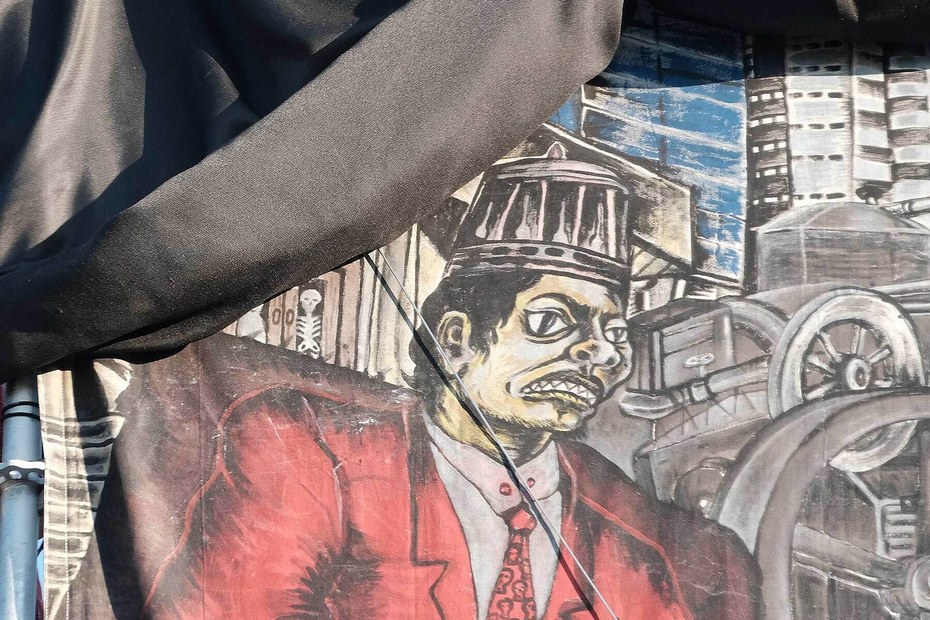

Nicht einmal das erste Wochenende hat die Documenta fifteen schadlos überstanden. Was in den letzten Wochen allen Beschwichtigungen zum Trotz dräute, ist nun eingetreten: ein handfester Antisemitismus-Skandal. In Kassel hängt ein großes Banner in der Art eines Wimmelwandbilds, auf dem allerlei tierartige Figuren zu sehen sind. Darunter: ein Schwein, auf dessen Helm „Mossad“ steht und eine Karikatur eines orthodoxen Juden mit SS-Runen auf dem Hut.

Der Antisemitismus ist hier so offensichtlich, dass selbst jene, die in den letzten Wochen die Ausstellung und das verantwortliche Kuratorenteam Ruangrupa aus Indonesien noch in Schutz nahmen, ein Einsehen haben. So schrieb die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, Elke Buhr, vor wenigen Tagen noch empört &

ört „nirgendwo auf dieser Ausstellung“ würden „das Existenzrecht Israels in Frage gestellt“ oder „Juden diffamiert und herabgewürdigt“ und mokierte sich über Journalisten, die nach Antisemitismus „suchten“. Nun, er war offenbar leichter zu finden als gedacht und nun findet auch Elke Buhr, eine „Grenze“ sei überschritten.Dabei ist das Banner, das von der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi stammt, nicht das einzige antisemitische Kunstwerk auf der Documenta. Auch das Bild mit dem sprechenden Titel „Guernica Gaza“, das mittels eines Zitats des berühmten Gemäldes Picassos eine Linie vom Bombardement einer militärisch irrelevanten Stadt durch die Deutschen zu den Luftschlägen der israelischen Armee gegen Stellungen der Hamas im Gazastreifen zieht – und somit Israel dämonisiert und die Verbrechen der Deutschen relativiert – hatte schon für Debatten gesorgt.Plumpe BildspracheNach einem Sturm der Entrüstung haben die Veranstalter das hetzerische Wandbild „People’s Justice“ verhüllt. Und nun? Der Vorhang zu und alle Fragen offen?Zunächst einmal zeigt der Vorfall, was für eine ästhetisch heikle Angelegenheit politische Kunst ist. Denn eines kommt bei der Empörung fast zu kurz: die Bilder sind schlechte Kunst. Sie arbeiten mit einer plump-offensichtlichen Bildsprache, ohne den Betrachter auch nur im Geringsten zu Reflektion oder gar – oh graus, westliches Kunstverständnis! – ästhetischer Erfahrung anzuregen. Sie sind, was Walter Benjamin die Ästhetisierung der Politik nannte und eben nicht die Politisierung der Ästhetik. Kurz gesagt: Sie sind Propaganda.Wo und wie genau die Grenze zwischen Kunst und Propaganda verläuft – ist ein anspruchsvoll bemaltes Transparent, das bei einer Demonstration zum Einsatz kommt, Kunst? – ist eine interessante Frage, der sich ein kluges Kuratorenteam hätte stellen können.Denn die Documenta ist eine Kunst- und keine Propagandaschau. Da hilft auch nicht, dass die Veranstalter sich explizit für ein nicht-westliches Künstlerkollektiv als Kuratorenteam entschieden haben, um eben nicht-westliche Perspektiven ins Herz des Westens zu holen. Gerade in dieser Kulturalisierung von Ästhetik liegt ein Teil des Problems. Denn was als Dialog daherkommt, ist vielmehr die Verweigerung desselben. Zur Gruppe Taring Padi heißt es auf der Seite der Documenta, ihre „künstlerische Praxis“ sei „nur vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen und kulturellen Solidarität der Gruppe und ihrer Aktivitäten zu verstehen.“ Heißt im Klartext: Nur Taring Padi verstehen Taring Padi. Kritik wird abgewendet, ehe sie aufkommen kann. Zur Verhüllung des Bildes schreiben Taring Padi nun, das Werk werde „zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment.“Verbieten geht auch nichtDas ist verlogen, denn Dialog beginnt doch mit Kritik. Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Absage einer Diskussionsveranstaltung zu Beginn der Kunstschau in neuem Licht. Diese war erfolgt, nachdem es erste Kritik an Verbindungen von Ruangrupa ins BDS-Milieu gab und der Zentralrat der Juden nachfragte, warum man nicht eingeladen sei, mitzudiskutieren.Ebenso bedenkenswert mutet die Kritik an, die nun darauf verweist, „gerade in Deutschland“ dürfe „so etwas“ nicht passieren. Es ist ja nicht so, als sei Deutschland ansonsten Vorreiter in Sachen Antisemitismusbekämpfung. Das Argument, überall sonst sei es weniger schlimm, wenn Antisemitismus gezeigt wird, betreibt ebenjene Kulturalisierung der Debatte, mit der die andere Seite ihren Antisemitismus in Kritik umzulügen versucht. Wer sich nun in erster Linie um Deutschlands Ansehen in der Welt oder die Reputation der Documenta sorgt, zeigt nur, wie herzlich egal ihm Antisemitismus im Grunde ist. Antisemitismus sollte nirgendwo einen Platz haben, nicht in Deutschland, nicht in Indonesien und auch den palästinensischen Gebieten wäre sehr damit geholfen, wenn der Antisemitismus dort bekämpft würde.Was tun also? Das Problem ist ja: Verbieten kann man Kunst nicht so einfach und das sollte auch so bleiben. Letztlich fällt es Veranstaltern und Kuratoren zu, zu verhindern, dass solche Kunstwerke ausgestellt werden. Ruangrupa sind ihrer Aufgabe nicht nachgekommen. Entweder – das ist die mildere Interpretation – sie haben keine Ahnung von den Erscheinungsformen von Antisemitismus und waren überfordert. Oder – das ist die strengere Interpretation – sie haben das alles genauso gewollt.