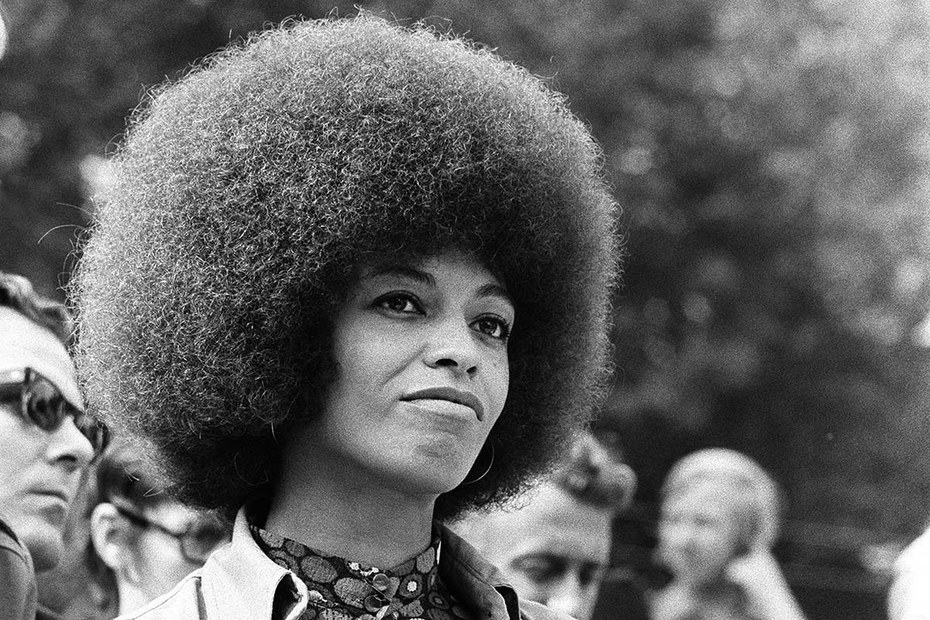

Auf den Titelseiten von DDR-Zeitungen im Sommer 1973 ist eine junge, schwarze Frau mit mächtigem Afro zu sehen, die bei der Jugend so beliebt wie ein Popstar ist. Angela Davis. Bewundert nicht nur, weil sie dem rassistischen Establishment der imperialistischen USA die Stirn geboten hatte, sondern auch, weil sie so gern „mit wiegenden Schritten“ zu Stones-Songs tanzte, wie eine Tageszeitung schrieb. Die erwähnte zudem noch, dass Mick Jagger persönlich mit einem großen Strauß roter Rosen zur Entlassung aus dem Gefängnis gratulierte. Dieselbe Jugend las auch die Comic-Serie Mosaik, in der junge Afroamerikaner „Negerjungen“ genannt wurden, die von sich nur in der dritten Person sprechen und von guten Weißen aus der Sklaverei befreit we

i befreit werden. Ibram Kendi nennt das in seinem erzählenden Sachbuch, das uns amerikanische Ideengeschichte von der Landung der Mayflower bis zur Wahl des ersten schwarzen US-Präsidenten nahebringt, „rassistischen Abolitionismus“.Der Historiker Kendi erzählt die Geschichte rassistischer Ideen anhand der Biografien von fünf Persönlichkeiten der amerikanischen Geistes- und Politikgeschichte: Cotton Mather (1663-1728), ein puritanischer Geistlicher, Thomas Jefferson (1743-1826), Autor der Unabhängigkeitserklärung, William Lloyd Garrison (1805-1879), der erste prominente Anti-Sklaverei-Aktivist der USA, der Afroamerikaner W. E. B. Du Bois (1868-1963), Gelehrter und Bürgerrechtler, und schließlich die 1944 geborene antirassistische Feministin Davis. Unsere Helden und die eine Heldin reagieren auf politische Entwicklungen, Aufstände und rassistische Verbrechen. Sie begegnen Widersachern und Mitstreitern. Sie verfassen Kampfschriften und Bücher, gründen Zeitschriften und Vereinigungen, organisieren Wahlkämpfe und Aktionen. Das Buch liest sich wie ein episodenhaftes Biopic, dessen Schlüsselfiguren ihre Auftritte haben, um uns den verwirrend komplexen Streit um ihre Ideen zu erhellen. Kendis ironisch kommentierender Ton ist dabei von einer Melancholie durchsetzt, die nachvollziehbar wird, wenn er im Epilog das 2009 mit der Wahl von Barack Obama vermeintlich angebrochene post-rassistische Zeitalter als Illusion entlarvt.Got my feet, got my toesDie wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, der Untertitel der deutschen Ausgabe, verspricht die Geschichte einer Ideologie und einer politischen und sozialen Praxis. Die Subline der Originalausgabe lautet aber The Definitive History of Racist Ideas. Kendi liefert dann auch vor allem das, eine Ideologiegeschichte. Die unpräzise Übersetzung von „racist ideas“ durch „Rassismus“ bedient die unreflektierte Vorstellung, Ideologiekritik wäre schon Praxiskritik. Bekämpft man Ideen, ändert man Praxis. Allerdings weist Kendi selbst immer wieder darauf hin, dass es umgekehrt ist und identifiziert die Funktion rassistischer Ideen für rassistische Praxis.Er zeigt, wie Argumente für oder gegen Sklaverei, für oder gegen Rückführung der Schwarzen nach Afrika, für oder gegen die Behauptung einer rassisch bedingten Minderwertigkeit, für oder gegen politische Gleichstellung im 19. Jahrhundert sich immer auf das Kriterium der Sicherung eines ausreichend großen Reservoirs an billiger Arbeitskraft zurückführen lassen. Einige Abolitionisten begründeten ihre Polemik gegen die Sklaverei in den Jahren vor dem Sezessionskrieg offen damit, dass der Raub der Arbeitskraft der Sklaven für die freien weißen Lohnarbeiter nachteilig ist. Mit solchen Beispielen wird klar: Ideologien sind nicht die Ursachen von Interessenpolitik, sondern Instrumente ihrer Durchsetzung. Denker wie David Hume, Adam Smith, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Charles Darwin werden in die weltanschaulichen Kontexte rassistischer Ideen eingeordnet und als Verfechter solcher Ideen gezeigt. Smith etwa, der das eigennützige Bestreben der Bürger als Voraussetzung allgemeinen Wohlstands bestimmte, sah bürgerliche Produktivität als eine Tugend der Weißen an. Den Schwarzen sprach er sie ab. Ihre Ausbeutung als willenlose Arbeitstiere war damit legitimiert.Die Reagan’sche Law-and-Order-Politik, die auch mit Hilfe der rassistischen Idee von der besonderen Affinität der Schwarzen zu Gewalttätigkeit und Amoralität durchgesetzt wurde, bringt Kendi in eine Beziehung zur expandierenden „Gefängnis-Industrie“. Ein Verdienst dabei ist es, auf die Divergenz von Körper und Seele beziehungsweise Geist in den Menschenbildern von Rassisten hinzuweisen. Körperskepsis gehört im abendländisch-christlichen Menschenbild zu den elementaren weltanschaulichen Grundlagen rassistischer Ideologien.„Die Seelen retten“, die Körper beherrschen, ausbeuten, missbrauchen, zerstören. Dieses Credo liegt letztlich allen diskriminierenden Denkweisen zugrunde. Xenophobie, Misogynie, Homophobie – die verachteten und angstbesetzten Anderen sind Wesen mit gefährdeter Seele, primitivem Geist und gefährlichen Körpern. Kendi erzählt von der weißen Angst vor schwarzen Körpern als bis in die Gegenwart fortdauernde Grundlage von Sexualisierung, Kriminalisierung und Verletzung. Die afroamerikanische Sängerin Nina Simone dreht in einem ihrer bekanntesten Songs den Spieß um: „Ain’t got no culture / Ain’t got no money / Ain’t got no faith / Ain’t got no God ...“ Und sie setzt den unveräußerlichen Bestand ihres Menschseins dagegen:„I got my arms, got my hands / Got my legs / Got my feet, got my toes / Got my liver / Got my blood ...“ Sie verweigert die Assimilation von Geist und Seele nach weißen Maßstäben und besinnt sich damit auf ihre originären Kräfte, die die Basis für eine eigene, gleichwertige Kultur, Bildung und Produktivität sind.Dieser Eigensinn der „bösen“ Körper ist die eigentliche Gefahr für die etablierte Herrschaft der weißen Männer. Kendis Buch wird als aufklärerische Schrift gegen das rassistische Rollback im Trump-Amerika gefeiert. Wir hier im alten Europa müssen mit den Sarrazins und Kubitscheks und Kölner Silvesternächten fertigwerden. Dieses Buch zu lesen kann dabei helfen.Placeholder infobox-1