Viele Plakate der Alternative für Deutschland erinnern im Bundestagswahlkampf an den Anspruch der politischen Rechten, die Freiheit der Bürger und Bürgerinnen gegenüber politischen Einschränkungen zu verteidigen: „Deutschland muss offen bleiben. Nie wieder Lockdown“, „Leben in Freiheit!“, „Recht und Freiheit tapfer verteidigen“. In ihrem Selbstverständnis als Freiheitsbewegung siedelt die Rechte Freiheit im Konflikt zwischen dem Individuum und den gesellschaftlichen Autoritäten an – wie vormals über Jahrzehnte die Linke. Frei bin ich nach dieser individualistischen Auffassung, wenn ich meine Lebenspläne und Glücksvorstellungen von anderen unbehelligt verfolgen kann. Unfrei bin ich dagegen, wenn Auto

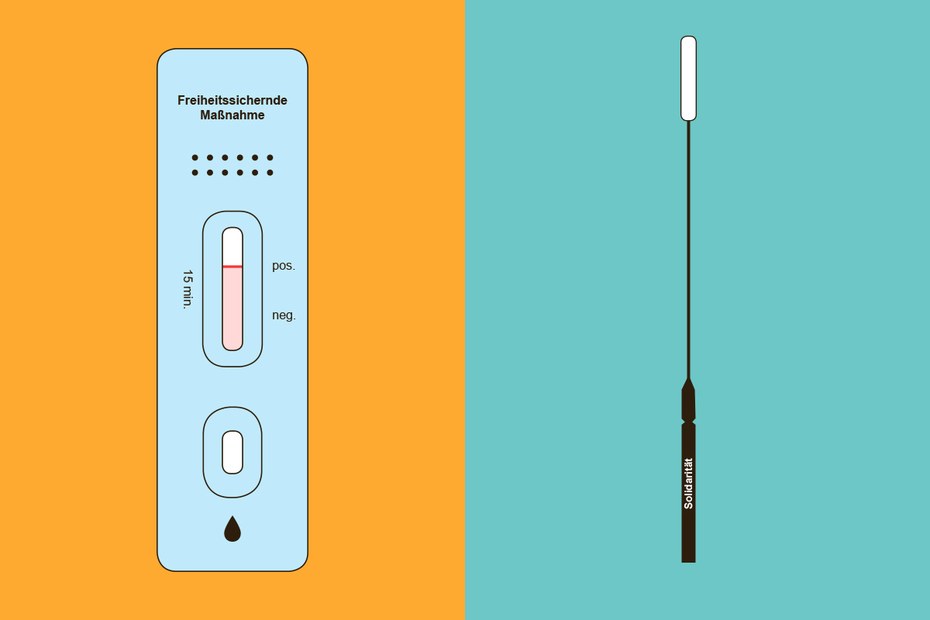

utoritäten meine Handlungsfreiheit beschneiden und mich nicht so leben lassen, wie ich es will und gewohnt bin. Im Namen der individuellen Freiheit, auch in Krisenzeiten tun und lassen zu können, was man will, werden politische Eingriffe in die persönliche Lebensgestaltung kritisiert.Unter den lauten Freiheitsrufen der Rechten überhört man leicht, dass auch die politische Exekutive bei ihren Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung für ein bestimmtes Verständnis von Freiheit eintritt. Sie siedelt Freiheit nicht im Konflikt zwischen den Einzelnen und den gesellschaftlichen Autoritäten an; sie versteht Freiheit vielmehr als Errungenschaft des liberalen Rechtsstaats. Dieser politische Freiheitsbegriff ist dem individualistischen Freiheitsdenken der Rechten überlegen. Die Rechten blenden nämlich die Rahmenbedingungen ab, von denen sie beim selbstbestimmten Verfolgen ihrer individuellen Glücksvorstellungen zehren. Unter Pandemiebedingungen kann das gefährlich werden – wie ein Blick in die USA zeigt. Wenn sich die politische Exekutive hierzulande bei ihrer Pandemiebekämpfung auf Werte wie Lebensschutz und Solidarität beruft, geht es ihr zugleich um den Schutz ebendieser Rahmenbedingungen individueller Freiheit. Zum Spektrum solcher freiheitssichernden Maßnahmen gehören in der Pandemie auch Eingriffe in persönliche Freiheitsrechte: wie die Auflagen zum Maskentragen oder zum Testen. Mit diesen Vorgaben sollen Praktiken eingeschränkt werden, in denen individuelle Selbstbestimmung unter Pandemiebedingungen widersprüchlich wird, weil dies die politische Gemeinschaft, in der sie zuallererst lebbar wird, gefährdert.Nur unzureichend freiTrotz der Unzulänglichkeiten ihres Freiheitsdenkens sollte man mit den Warnungen der Rechten in der Krise nicht zu schnell fertig werden. Es drückt sich darin nämlich das Wissen um grundlegende Demokratiedefizite der staatlichen Pandemiebekämpfung aus – die an den Rändern der Gesellschaft deutlicher als in deren Mitte erfahren werden. Die Demokratiedefizite der aktuellen Corona-Politik bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Demokratische Selbstgesetzgebung wird zunächst durch das geltende Infektionsschutzgesetz beschränkt, unter dem die Exekutive die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung mit Sonderbefugnissen unter weitgehender Umgehung der Parlamente beschließt. Problematisch für demokratische Selbstbestimmung ist darüber hinaus die inhaltliche Ausgestaltung der Corona-Politik: die Haltung der Regierung, ihre Entscheidungen mit Bezug auf wissenschaftliche Expertisen als alternativlos zu präsentieren und auf diese Weise zu entpolitisieren. Breite Debatten im Parlament und in der Öffentlichkeit über die politischen Zwecke und Werte der Krisenpolitik hat sie dadurch erschwert. Und schließlich schlagen die oligarchischen Tendenzen unseres liberalen Repräsentativsystems auf die aktuelle Corona-Politik durch: der zunehmende Ausschluss von breiten Teilen der Bevölkerung aus den Gesetzgebungsverfahren.An den Demokratiedefiziten der aktuellen Krisenpolitik lassen sich die Verkürzungen ihres Freiheitsbegriffs ablesen: Politische Freiheit wird von der Exekutive als staatstragend verstanden. Die Verfahren des liberalen Rechtsstaats – mit Gewaltenteilung und allgemeinen Wahlen – können für sich genommen die politische Freiheit demokratischer Selbstbestimmung nicht garantieren. Diese Freiheit besteht darin, dass Bürger_innen aller gesellschaftlichen Schichten aus ihren Perspektiven und mit unterschiedlichen Wertbindungen untereinander die Dinge diskutieren und gestalten, die alle angehen – und auf diese Weise miteinander politisch mündig werden und selbstbestimmt leben. In diesem politisch-demokratischem Sinne waren wir als Gesamtgesellschaft in der Corona-Krise nur unzureichend frei.Gleichwohl sollte das liberale Repräsentativsystem nach den Erfahrungen der Krise im Namen politischer Freiheit nicht kurzerhand durch ein System der direkten Demokratie ersetzt werden. Wenn die politische Rechte in vielen Ländern mit der Abschaffung oder starken Beschneidung der liberalen Verfahren liebäugelt, so tut sie das aus Ressentiment gegenüber den gesellschaftlichen Eliten und ihrer abstrakten Vorstellung von individueller Selbstbestimmung.Wir brauchen jedoch nicht nur die Gewaltenteilung, da sie demokratische Selbstgesetzgebung vor den Gefahren einer Tyrannei der Mehrheit unter dem Einfluss politischer Demagogen wie Trump, Orbán, Bolsonaro oder einer Demagogin wie Le Pen schützt; in den globalen gesellschaftlichen Verflechtungen brauchen wir auch Experten und Expertinnen, um reflektiert politisch urteilen und entscheiden zu können.Damit wir künftig miteinander in politischer Freiheit leben können, sollten wir uns jetzt nicht an die Abschaffung, sondern an die Ergänzung des liberalen Repräsentativsystems machen.Ähnlich wie bereits im Nachgang der Finanzkrise kommen Ansätze zu einer partizipatorischen Ergänzung unserer repräsentativen Demokratie in Reaktion auf die Corona- und Klimakrisen aus der Zivilgesellschaft: Ich spreche von den Bürger_innenräten, die in den vergangenen Monaten vielerorts auf kommunaler, Landes- und Bundesebene gegründet wurden. Gegenwärtig arbeiten Bürger_innenräte auf kommunaler und Landesebene zur Gestaltung der Corona-Krise, auf Bundesebene zu den Themen „Klima“ sowie „Bildung und Lernen“. Durch ihre Zusammenstellung und Organisation können die Räte als Foren für die Freiheitspraxis politisch-demokratischer Selbstgesetzgebung fungieren.Lernen aus OccupyIm Unterschied zu den Parlamenten rekrutieren sie sich nämlich nicht durch Wahlen, sondern paritätisch durch Losverfahren aus allen Bevölkerungsgruppen. Auf diese Weise können sie auch solche Schichten in die politischen Debatten einbeziehen, die aus den bisherigen Verfahren der Repräsentation herausfallen. Organisatorisch stiften sie die Rahmenbedingungen dafür, dass demokratische Selbstgesetzgebung effizient und unter Beteiligung aller ausgelosten Bürgerräte und Rätinnen ausgeübt werden kann. Sie geben sich zeitliche Fristen und klare Arbeitsregeln, beziehen wissenschaftliche Expert_innen ein und legen sich auf klar umrissene Themen fest: Der Bürger_innenrat „Bildung und Lernen“ konzentriert sich u. a. auf die Frage nach der Verbesserung der Chancengleichheit im Schulbetrieb; der Klima-Bürger_innenrat berät mit Schwerpunkten auf Mobilität, Energie, Ernährung sowie Gebäude und Wärme, wie Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch erreichen kann. Zum Ergebnis haben sie Empfehlungen für konkrete Gesetzesvorhaben.Ob diese Bürger_innenräte die Demokratie unseres Landes wieder vitalisieren werden, entscheidet sich wesentlich an ihrem Verhältnis zu den bestehenden Institutionen. Ihrerseits haben die Räte aus dem Scheitern der Occupy-Bewegung gelernt. Da partizipatorische Initiativen der Zivilgesellschaft mittelfristig ohne Verankerung im Repräsentativsystem ins Leere laufen, suchen sie von Anfang an den Kontakt zu Regierungen und Parlamenten. Um langfristig als Foren für politisch-demokratische Selbstbestimmung zu fungieren, müssen sie jedoch im aktuellen Repräsentativsystem fest verankert werden. Solche Implementierung kann nun ihrerseits nicht mehr von der Zivilgesellschaft zuwege gebracht werden. Hier sind die staatlichen Institutionen gefragt. Gefordert wären ein institutionalisiertes Verfahren zu ihrer Einberufung durch Parlament oder Exekutive, ein festes staatliches Budget zu ihrer Finanzierung und eine Selbstverpflichtung der Legislative, ihre Ergebnisse bei der Gesetzgebung zu berücksichtigen.Einen Anfang zur institutionellen Verankerung der Bürger_innenräte kann die Zivilgesellschaft in den kommenden Wahlen einfordern. Ein Blick in die Wahlprogramme zeigt, dass diese Herausforderung bei den politischen Parteien angekommen ist. Zwar schweigen sich die aktuellen Regierungsparteien über die Bürger_innenräte noch aus – und bestätigen damit rückwirkend das staatstragende Freiheitsverständnis ihrer Corona-Politik. Und auch ihr scheinbar größter Widersacher in den Dingen der Freiheit berücksichtigt diese zivilgesellschaftlichen Initiativen nicht: In ihren Forderungen für mehr direktdemokratische Partizipation bleibt die AfD in ihre ressentimentgeladene Gegenüberstellung von Bürger_innen und öffentlichen Institutionen gebannt. Aber in den Programmen der anderen größeren Oppositionsparteien werden die Initiativen aufgegriffen. Im Unterschied zum Wahlkampf von 2017, in dem Bürger_innenräte von keiner Partei erwähnt wurden, präsentieren diese Parteien ein breites Spektrum an Vorschlägen zu deren Institutionalisierung: vom vagen Versprechen der Linken, sie zu unterstützen, über die Ankündigung der FDP, sie in den Parlamenten zu Beratungszwecken zu hören, bis zu einem detaillierteren Plan der Grünen, wie ihre Ergebnisse schrittweise in die Gesetzgebungsverfahren integriert werden sollen.Die anstehenden Wahlen können damit zu Freiheitswahlen werden: zum Anfang einer demokratischen Erneuerung.Placeholder authorbio-1