Zeus? Prometheus? Pandora? Wer sollte sich im Jahr 2019 für olympische Götter und deren Verwicklungen interessieren? Welche Studierenden der Germanistik ging die antike Mythologie noch etwas an? Wollten sie nicht eher Rap und fette Bässe? Wenn sich ein kleiner Trupp für die Lehrveranstaltung zur Rezeptionsgeschichte der griechischen Mythen finden sollte, wäre schon viel gewonnen. Dachte ich jedenfalls.

Doch dann saßen im Sommersemester mehr als 40 Studierende im Seminar. Und blieben, auch bei fordernder Lektüre von Homer und Hesiod, Goethe und Schiller. Und zwar nicht nur, weil Studienpunkte und eine Exkursion nach Pompeji und Paestum lockten. Sondern weil es interessant war, das Nachleben antiker Anfangserzählungen in Literatur und bildender Kunst de

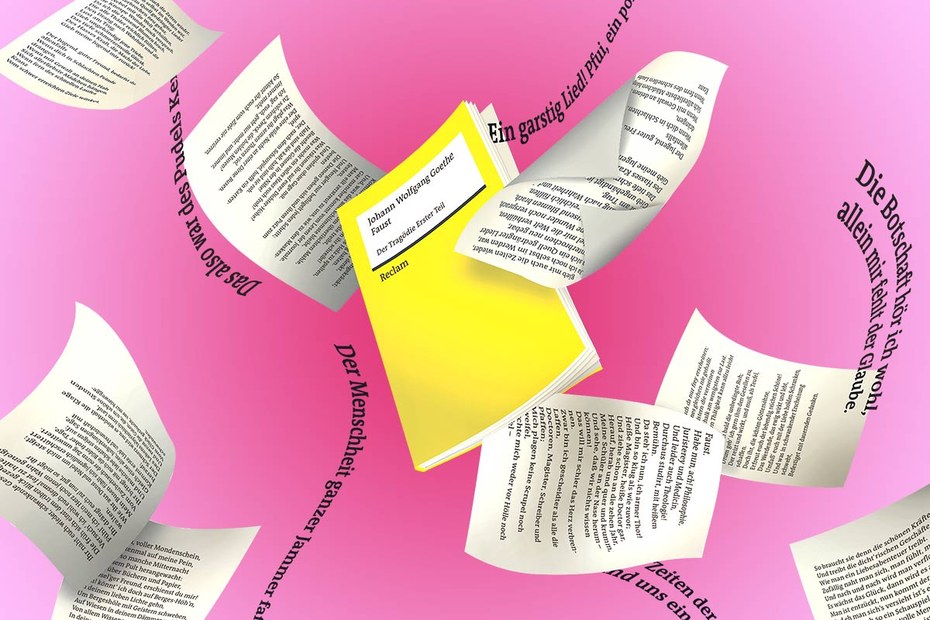

r Kunst der Neuzeit zu verfolgen. Selbst den schwierigen Helena-Akt in Faust II lasen diese künftigen Bachelor aufmerksam und genau.Eine solche Leistungsbereitschaft trauen derzeitige Bildungspolitiker der jungen Generation offenkundig nicht mehr zu. Warum sonst hätte das Ministerium für Bildung und Schule im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen den Faust I aus dem Kanon verpflichtender Lektüre streichen sollen? Ab 2021 wird Johann Wolfgang von Goethes Tragödie für mindestens drei bis vier Jahre überhaupt nicht mehr Prüfungsstoff im Deutsch-Abitur sein. Auch wenn Vertreter des Lehrerverbands protestieren, ist diese Entscheidung weder erstmalig noch singulär: Bayern ist gegenwärtig das einzige Bundesland in Deutschland, in dem der Klassiker noch verbindlicher Prüfungsstoff ist.Nun gut, ließe sich einwenden: Was ist so schlimm daran, wenn ein Werk aus dem Prüfungskanon für das Fach Deutsch herausrotiert? Zumal stattdessen Gotthold Ephraim Lessings Toleranz-Drama Nathan der Weise gelesen werden soll?„Kompetenz“, was heißt das?Hinter der Frage nach den in der Schule zu lesenden „Ganzschriften“ – so lautet der bildungstechnologische Begriff für literarische Texte, die ungekürzt und in originaler Gestalt im Unterricht behandelt werden – steckt mehr als nur das Problem ministerieller Entscheidungen für oder gegen bestimmte literarische Werke.Dass es überhaupt möglich ist, Goethes Faust durch Lessings Nathan zu ersetzen, hängt mit der weitreichenden Umstellung schulischer und auch universitärer Bildung auf „Kompetenzorientierung“ zusammen. Schon seit einigen Jahren geht es nicht mehr um einen Bestand von Kenntnissen oder gar um einen Kanon verbindlicher Texte, sondern um die Vermittlung von „Kompetenzen“ und also von Fähigkeiten, die an ganz unterschiedlichen Texten beziehungsweise Textausschnitten erworben und trainiert werden können.Dabei ist der grundlegende Begriff trotz seines inflationären Gebrauchs unklar: Im 25-seitigen Rahmenlehrplan für den Deutschunterricht in der gymnasialen Oberstufe des Landes Berlin erscheint „Kompetenz“ insgesamt 74-mal – was jedoch darunter zu verstehen ist und wie sich „Kompetenzen“ von Schülerinnen und Schülern vermitteln und messen lassen, machen auch terminologische Container wie „domänenspezifischer Kompetenzbereich“ und „prozessbezogener Kompetenzbereich“ nicht einsichtig. Immerhin bietet das Feld des „domänenspezifischen Kompetenzerwerbs“ mit dem Label „Literatur um 1800“ die Chance, auch Goethe unterzubringen. Danke.Um das grundlegende Problem der „Kompetenzorientierung“ noch einmal zu formulieren: Wer primär „Kompetenzen“ vermitteln und damit anwendungsorientiertes Verfahrenswissen mit austauschbaren Textstückchen und Medienhäppchen an Schülerinnen und Schüler bringen will, suggeriert die Möglichkeit, etwas lernen zu können, ohne sich mit konkreten Inhalten beschweren zu müssen.Damit vergibt man Chancen auf vertiefte Auseinandersetzungen mit und auf das Training in Komplexität. Denn Erfahrungen mit komplexen Zusammenhängen sind nicht zu machen ohne grundlegende Wissensbestände: im schulischen Deutschunterricht eben Kenntnisse über Autorinnen und Autoren, kulturelle Konstellationen und kanonische Werke (die in ihrer Ganzheit und Gesamtheit wahrgenommen werden müssen, um etwas bedeuten zu können). Zum Erwerb dieser zentralen Kenntnisse benötigt man – wie eigentlich überall – die wichtigsten und knappsten Ressourcen, die wir Menschen haben: Zeit und Aufmerksamkeit.Wird Bildung jedoch nicht mehr als zeitintensiver und aufmerksamkeitsfordernder Prozess der Aneignung kultureller Überlieferungen verstanden, sondern als Informationsvermittlung und Methodentraining in fixierter Zeit, sind PISA-getrimmte Lehrpläne und Download-Wissen an Schulen ein ebenso unvermeidbares Ergebnis wie modularisierte Studiengänge mit Credit Points, Workload und Content-Management-Systemen an Universitäten. Wer will denn so was?Die aus der Managersprache stammenden Begriffe „Credit Points“, „Workload“ und „Content“, die aus Studien- und Prüfungsordnungen deutscher Hochschulen inzwischen nicht mehr wegzudenken sind, signalisieren, wie weit die Ökonomisierung unserer Universitäten und Fachhochschulen vorangeschritten ist. Wie viele Studienpunkte für welche Leistung zu erlangen sind, gehört zu den Fragen, die in universitären Lehrveranstaltungen in der ersten Sitzung zu klären sind.„Credit Points“ sind jedoch mehr als nur Belege für absolvierte Seminare und besuchte Vorlesung: Sie bilden ein Guthaben, das zu einer festgelegten Höhe (beispielsweise 120 Punkte) wachsen muss, um ein Abschlusszertifikat in Form des Bachelor- oder Mastertitels zu erlangen. Der in Stunden angegebene „Workload“ bezeichnet den Arbeitsaufwand, den Studierende für diese Leistungspunkte aufwenden müssen.So plant beispielsweise die Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelorstudium im Fach Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität Berlin einen „Workload“ von 90 Stunden für Hausarbeiten ein, die einen Umfang von zwölf Seiten beziehungsweise 24.000 Zeichen haben und drei Leistungspunkte einbringen. Rechnen lohnt sich.„Content“ meint ebenfalls etwas anderes als der deutsche Begriff „Inhalt“. In der neueren Lehr-Lern-Forschung und in didaktischen Handreichungen steht „Content“ für ein Anwendungsfeld für Arbeitsmethoden und Lernstrategien, die von konkreten Gegenständen entkoppelt sind; „Content“ dient dem Erwerb jener „Kompetenzen“, die ein kontextfreies Können suggerieren und in schulischen Lehrplänen wie in Studienordnungen als Ziele erscheinen.Ein Content-Management-System wie das weltweit verbreitete und auch an der Berliner Humboldt-Universität genutzte Moodle ist dagegen eine Art digitaler Setzkasten zur Bereitstellung von Texten, Bildern und anderen Quellen im Internet. Studierende finden in virtuellen Kursräumen sämtliche Arbeitsmaterialien für ihre Lehrveranstaltungen und können sie auf Computer beziehungsweise Smartphones herunterladen.Für Lehrende ist es inzwischen überlebenswichtig, die zu behandelnden Werke digital zur Verfügung zu stellen. Denn alles, was nicht auf der Lehrplattform Moodle zu finden ist, wird auch nicht gelesen. Dass umfangreichere Texte und größere Gemälde sich nur eingeschränkt auf einem fünf Zoll schmalen Display wahrnehmen lassen, steht auf einem anderen Blatt. Doch möglicherweise gilt das intensive Starren junger Menschen auf ein Smartphone nicht mehr nur Snapchat oder Tiktok. Vielleicht studieren sie ja gerade Homers Odyssee oder William Shakespeares Hamlet.Frustrierter MittelbauAlle diese in den vergangenen Jahren geradezu rasant vollzogenen Veränderungen des deutschen Bildungswesens haben noch nicht abzusehende Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Dazu gehören Veränderungen der Universitäten. Unter dem Druck von Ökonomisierung und Individualisierung verwandeln sie sich immer mehr in Haifischbecken, in denen ein frustrierter Mittelbau um prekäre Beschäftigungsverhältnisse konkurriert und gut bezahlte Professoren ihre Forschungsprojekte verfolgen.Inzwischen gehört es zu den wichtigsten Aktivitäten professoraler Würdenträger, sich mit prestigeträchtigen Projekten oder Tätigkeiten an Graduiertenschulen und Sonderforschungsbereichen von als lästig empfundenen Lehrverpflichtungen zumindest zeitweise zu dispensieren sowie mit Rufen anderer Universitäten die eigenen Arbeitsbedingungen aufzubessern. Diese Chancen nutzten im gegenwärtigen Wintersemester wieder einige Kolleginnen und Kollegen, die sich entweder verabschiedeten oder ein Forschungsfreisemester antraten.Gelenkt und geleitet wird das alles von einer Hochschulbürokratie, die sich schon in den 1970er Jahren Wortungetüme wie „Curricularnormwert“ einfallen ließ, um festzulegen, wie viele Deputatsstunden für die Ausbildung eines Studenten in einem Studiengang erforderlich sind. Dass diese Curricularnormwerte von den Seitensprüngen bestallter Professorinnen und Professoren torpediert werden, verschlägt wenig: Zumindest auf dem Papier stehen sie ja zur Verfügung.Vor diesem Hintergrund ist es umso bitterer, dass die Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Hochschulen die wiederholten Initiativen des Mittelbaus für Entfristungen erneut ablehnten: Die aktuelle Bayreuther Erklärung der Universitätslenker vom 19. September 2019 spricht sich nachdrücklich für den Erhalt der weitreichenden Befristungspraxis und des Sonderbefristungsrechts in der Wissenschaft aus. Statt endlich alternative Berufsbilder zu entwickeln und für den Mittelbau echte Verbleibsperspektiven zu eröffnen, wird die Erzeugung systematischer Ungleichheit fortgesetzt. Wie lange noch?Placeholder authorbio-1