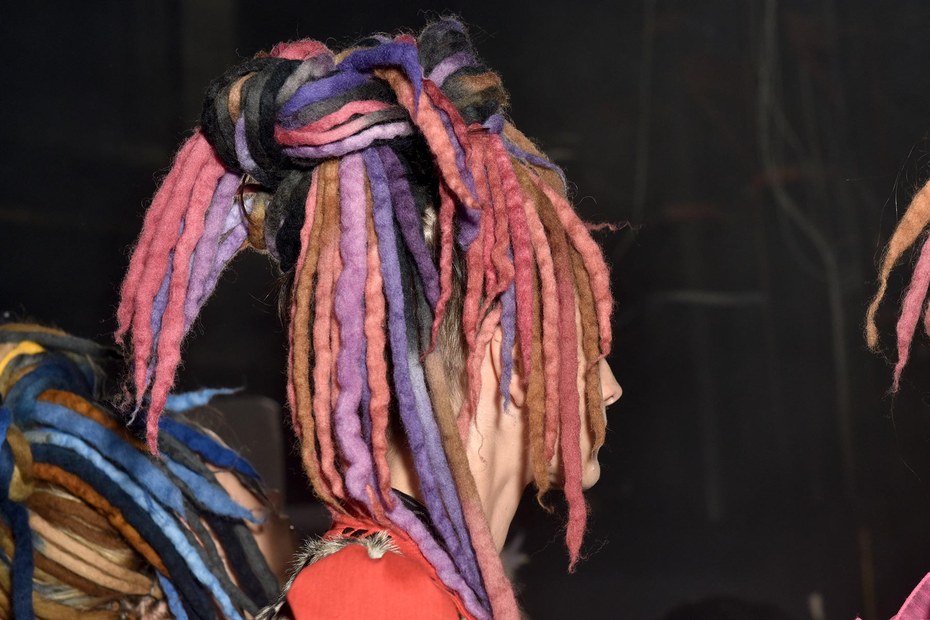

Zu Schulzeiten hatte ich einen Freund mit Dreadlocks, nennen wir ihn Stefan. Er spielte in einer mitteleuropäisch anmutenden Reggae- und Punkband. Sein Abi-Jahrgang 1993 hatte dem engagierten und eloquenten Schüler die Aufgabe übertragen, bei der offiziösen Abschlussfeier zu sprechen. Doch gab es Widerstände seitens des Rektors. Dem Vernehmen nach – es war nicht meine Schule – störte ihn vor allem Stefans Erscheinung: Ein Wursthaar-Larry sollte bei der Zeugnisübergabe des ehrwürdigen Gymnasiums auftreten, zu der sich auch die Lokalzeitung und sonstige örtliche Wichtigkeiten einzufinden pflegten?

Zuletzt musste ich oft an den Direktor denken. Was hätte er zu der Musikerin Ronja Maltzahn und jüngst der Baseler Reggae-Band Lauw

-Band Lauwarm gesagt, die von „progressiver“ Seite ob ihrer Dreads wegen „kultureller Aneignung“ gecancelt wurden? Ganz genau, so was gehört vielleicht nach Jamaika, aber nicht auf meine Abschlussfeier? Oder hätte er nun ein Recht auf Rastalocken entdeckt? Seht, diese Superlinken ticken wie die Rechten! Dürfen jetzt in Afrika keine Anzüge mehr getragen werden und in Asien keine Symphonien gegeigt?Ich tippe auf Letzteres, denn der Mann war geistig beweglich. Er hätte gespürt, dass das liberale Argument inklusive „Prinzipien der Aufklärung“ hier seiner erzkonservativen Gesinnung nützlicher gewesen wäre. Eine gewisse Nähe zu dem Gedanken der kulturellen „Befruchtung“ hätte er geschluckt. Anzugreifen wäre er auf dieser Ebene nämlich schwerer gewesen – auch wenn das Argument mit den Anzügen und Symphonieorchestern natürlich hinkt.Denn grundsätzlich ist es nicht dasselbe, wenn sich Nachfahren einst unterjochter Bevölkerungen etwa in die europäische Klassik einschreiben, die ihnen einst als „legitime“ Kultur verordnet wurde – oder sich die Nachkommen der Metropolenbevölkerung an Beständen wie etwa dem Reggae bedienen, der als Ausdruck einer Widerstandsbewegung in der postkolonialen Afrokaribik entstanden ist. Man kann nicht die historische Hierarchisierung ausblenden, die hier das „Angeeignete“ direkt hervorgebracht hat.Durch Differenz zur GleichheitÜbersetzt ins Akademische, das an dieser Stelle gern zitiert wird: Die Kritik an kultureller Aneignung ist nicht auf gleiche Weise „identitär“ oder „essenzialistisch“ wie der neurechte weiße „Ethnopluralismus“. Dieser besagt, dass „Kulturen“ eine ewige und heilige Ethno-Essenz innewohne, die nicht vermischt werden dürfe – und er sagt das im Weltmaßstab von oben. Das subalterne Pochen auf das Eigene, wie es in der Kritik der „Aneignung“ zum Ausdruck kommt, ist hingegen anderer Art, nämlich strategisch: Es betont die kulturelle Differenz nicht als Selbstzweck, sondern im Sinne einer künftigen Gleichheit – um also einen Ort zu finden, von dem aus sich ein Platz am Tisch der dominanten Mehrheit beanspruchen lässt. Zumindest im Grundsatz ist das die Intention – auch in der verwandten Debatte um „Safe Spaces“.Sind Dreadlocks auf Weißen also rassistisch? Wiederum nein. Die Seenotretterin Carola Rackete, Maltzahn, die Lauwarm-Musikanten und alle filzbezopften Subkultur-Linken sind nicht die Speerspitze der rassistischen Verhältnisse – empirisch ist weit eher das Gegenteil der Fall.Ja: Weiße können das coole Wissen, das an diesen Zöpfen hängt, erst spazierenführen und diese dann wieder abschneiden. Trotzdem ist es erstaunlich, wie starr diese Kritik bisweilen auf einen formalen Kodex bis hin zu einem „Frisurenverbot“ heruntergebrochen wird, in dem kein Raum mehr ist für die Unterscheidung zwischen Hommage und Diebstahl.Darin mag sich der amerikanische Hintergrund dieser Debatten spiegeln – mit Dreads leben dort Schwarze noch gefährlicher als ohnehin. Ein Zweites ist wohl das Akademische, das stets zum Apodiktischen neigt. Praktisch aber gerät ein Aktivismus, der nur in linken Kontexten sanktionsfähig ist, in die Gefahr, potenzielle Verbündete vor den Kopf zu stoßen – während Sunshine Reggae im Radio dudelt, die notorische Schnulze des weißen Duos Laid Back, das zwar keine Dreads trägt, den Reggae aber aller Charakteristika beraubt und höchst erfolgreich einem weißen Massenpublikum verkauft. Auf theoretischer Ebene kann solche Praxis gar dazu führen, das Strategische am subalternen Essenzialismus allmählich zu vergessen – und am Ende doch zu klingen wie jener populäre Popanz, den auch unser Schuldirektor aus den 1990ern heute prügeln würde.Apropos: Bei all dem spricht dennoch nichts dagegen, es so zu machen wie seinerzeit besagter Stefan. Nachdem der Jahrgang hart geblieben war und der Wursthaar-Larry also reden durfte, erschien er am fraglichen Abend überraschend mit glatt rasiertem Schädel – und hielt dann die böseste Abi-Rede aller Zeiten.