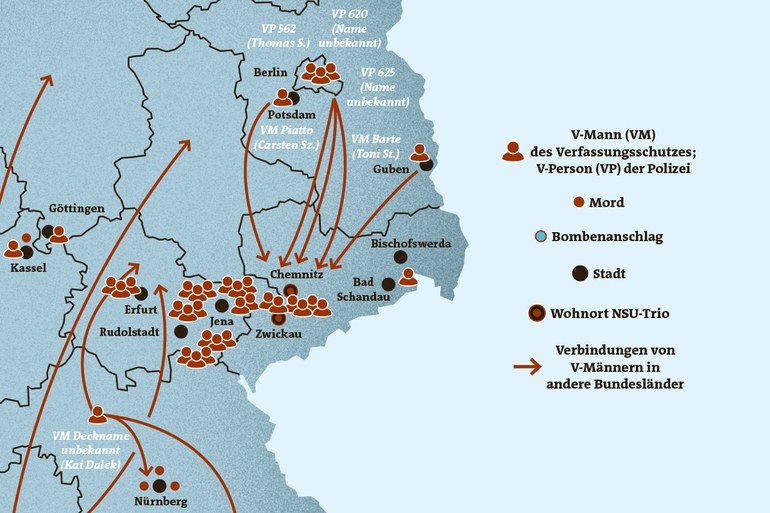

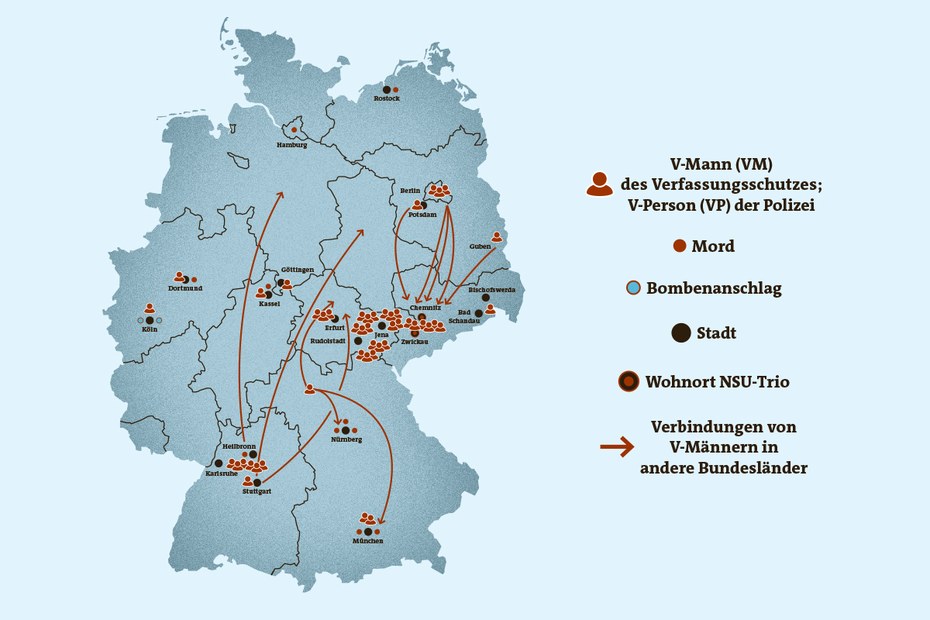

Der NSU-Komplex lässt uns nicht los. Jetzt, da die Frist für Beweisanträge im Verfahren gegen fünf mutmaßliche Rechtsterroristen vor dem Münchener Oberlandesgericht verstrichen ist, hofft man auf ein baldiges Urteil. Aber selbst wenn der Prozess nach über vier Jahren noch 2017 zu Ende ginge, wäre die Akte NSU längst nicht geschlossen. Das liegt auch daran, dass die Anklage gegen eine kleine Gruppe von Neonazis den Anschein erweckt, es hätten Einzeltäter gehandelt und nicht ein rechtsextremes Netzwerk. Davon, dass ein solches existiert hat, muss aber ausgegangen werden. Sonst hätten die Mörder nicht jahrelang ungestört schalten und walten können. Was aber noch viel schwerer wiegt ist, dass dieses Netzwerk wohl aus Personen bestand, unter denen sich V-Leute des Verfassungsschutzes befanden. Und dass es nicht nur ein paar wenige Spitzel waren, sondern sich ihre Zahl im mittleren zweistelligen Bereich bewegt.

Die Anwesenheit eines Verfassungsschützers während des Mordes an Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel wurde gerade mittels neuer forensischer Methoden beim NSU-Tribunal in Köln wohl bewiesen. Dies stellt wohl nur das krasseste Beispiel der Verstrickung von deutschen Behörden in den neuen Nazi-Terror dar: Es ist nicht nur höchst unwahrscheinlich, dass man vor der Selbstenttarnung des NSU 2011 nicht wusste, was vor sich ging – schließlich führte man Neonazis, die zum engsten Unterstützerkreis des NSU gehörten, als Informanten. Betrachtet man die undurchsichtigen aber regen Aktivitäten des Verfassungsschutz am äußersten rechten Rand Deutschlands, dann kommt eine noch schlimmere Vermutung (so Andreas Förster im neuen Freitag) auf. Haben staatliche Stellen mit Geld, Logistik und anderen Leistungen, die sie den V-Leuten gewährten, vielleicht erst die Strukturen mit erschaffen, aus denen der NSU entstand und in denen die braunen Mörder so effizient töten konnten?

Karte: Der Freitag

Der Schaden klandestinen behördlichen Handelns hat seine Entsprechung im Schaden, den polizeiliche Ermittlungen gegen diejenigen, die unter dem NSU am meisten gelitten haben, angerichtet haben. Nicht nur, dass Hinweise von Opfern und Hinterbliebenen, wonach es sich bei den Tätern eigentlich nur um Fremdenfeinde handeln könne, fast systematisch aus den Ermittlungen ausgeschlossen wurden. Oft konzentrierten diese sich stattdessen auf mögliche kriminelle Verstrickungen von Opfern und Opferfamilien. Im Konzert mit den Medien, die mit der Rede von den „Döner-Morden“ auf gesteigerte Aufmerksamkeit setzten, wurde ein Klima des Verdachts und der Vorverurteilung erzeugt. Den Opfern die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten zu erzählen und ihr spezifisch migrantisches Wissen zur Auflösung des NSU-Komplexes beizutragen war deshalb jetzt ein Hauptanliegen einer Kölner Veranstaltung, die sich in bewußter Konkurrenz zum Münchener Verfahren als Tribunal verstand (der neue Freitag, Seite 13). Damit führte man auf der Bühne fort, was der bessere Teil medialer Auseinandersetzungen mit dem neuen deutschen Terror und seinen Opfern bereits praktiziert.

Das tut not, bedenkt man, dass eine Erinnerungskultur, die sich mit diesem deutschen Terror auseinandersetzt, selbst in Jena, wo er seinen Anfang nahm, kaum spürbar ist (der neue Freitag, Seite 15). Und es tut not, weil, wie man etwa im Berliner Stadtteil Neukölln deutlich spüren kann, rechtsterroristische Umtriebe bei weitem keine Singularität darstellen, sondern düstere Realität an vielen Orten der Republik sind (der neue Freitag, Seite 31).

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.