Was wenige wissen: Nachdem Johann Christoph Gottsched am 21. Juli 1756 nach der Zeitungslektüre mal wieder wütend die Perücke vom Kopf flog, entschloss er sich, bestärkt durch den Genuss einer halben Flasche Markenbranntwein, endlich seine Regelpoetik für die teutsche Zeitungs-Debattirey niederzuschreiben. Obschon das 1.300-seitige Konvolut nie in den Druck ging und das Manuskript bis zuletzt verschlossen im Geräteschuppen von Günter Grass lagerte, sind bis heute die meisten Feuilletonisten mit dem Inhalt vertraut.

Dieser besagt, dass Großdebatten nicht in anarchistische Kakophonie abgleiten dürfen, weshalb stets auf die strenge Einhaltung der Fünf-Akte-Regel zu achten sei. Geht es thematisch zum Beispiel um Innovationen im Maschinenwesen, heißt das: 1. Exposition des Hypes, 2. Steigerung des Hypes, 3. Kritik des Hypes, 4. Auftritt deutscher Datenschützer, 5. Schlusswort von Botho Strauß. Zudem wird Wortführerinnen und Wortführern zwar punktuell Freiraum zur Affirmation eingeräumt („Ein Selbstversuch“), dennoch sollte ein Mindestmaß an anthropologischer Skepsis („Was macht das mit uns?“) klar erkennbar bleiben. Fragen der Technologie, das weiß jeder anständige Humanist, müssen nämlich stets in einen zivilisatorischen Grundkonflikt zwischen Gut und Böse münden.

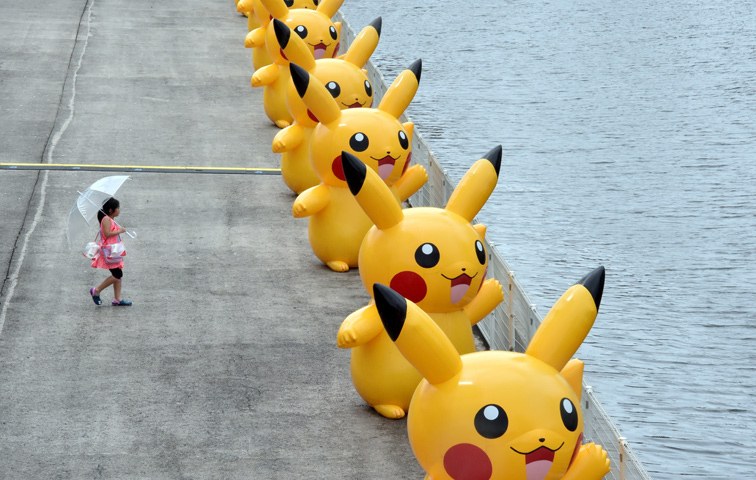

Vor diesem Hintergrund kann man mit der aktuellen Diskussion um Pokémon Go relativ zufrieden sein. Das weltweit wahnsinnig erfolgreiche Spiel, bei dem man nach dem Prinzip der Augmented Reality auf Suche nach Monstern wie Glumanda oder Pikachu durch die Straßen streift, hat hierzulande nämlich zu grundlegenden Einsichten über die Conditio humana geführt („Das macht was mit uns!“).

Anders verhält es sich im anglophonen Raum, wo man bekanntlich nicht vor der schnöden Prosa der Verhältnisse zurückschreckt. Unter dem Stichwort „Pokénomics“ wird die App, die mittlerweile mehr User als Tinder oder Twitter hat, dort, believe it or not, aus ökonomischer Perspektive betrachtet.

Ob Nintendo mit dem Spiel langfristig wirklich Geld verdient, etwa durch In-App-Käufe, wird sich erst zeigen müssen. Klar ist indes, darauf hat Timothy B. Lee auf vox.com hingewiesen, dass Pokémon Go als Geschäftsmodell exemplarisch für ein Akkumulationsproblem des gegenwärtigen Kapitalismus steht. Verbrachte man vormals seine Freizeit mit Bowling oder Kinobesuchen, so floss das ausgegebene Geld an lokale Gewerbetreibende, die damit wiederum Jobs geschaffen haben. Gibt man sein Geld hingegen bei Pokémon Go aus, bei Amazon oder chattet man auf Facebook, fließt dieses fast ausschließlich an die beteiligten Technikkonzerne. Und im Gegensatz zu älteren Großindustrien wie der Automobilwirtschaft kreieren diese nicht nur weit weniger Jobs und nur in Ballungszentren, sondern sie verfügen auch kaum über lokale Anschlussökonomien wie etwa Werkstätten oder Reifenhändler.

Das verstärkt nicht nur ein ökonomisches Stadt-Land-Gefälle. Ist die Digitalindustrie weit weniger kapitalintensiv als frühere Innovationsbranchen, statt Fabriken und Fließbändern braucht es nur noch Büros und Rechner, findet freies Kapital weit weniger Investmentmöglichkeiten, was wiederum die Zinsen fallen lässt und die Nachfrage mindert. Ein – klassisch keynesianischer – Weg aus dem Dilemma wäre, sagt Lee, sozialpolitische Umverteilung. Der nächste linke Steuerwahlkampf könnte also unter der Überschrift stehen: It’s Pikachu, stupid!