Als ich selbst Teenager war, interessierte sich mein Vater nicht sonderlich für die Musik, die mir gefiel. Für ihn klang alles nur nach „viel Lärm“, während er die Musik, die er hörte, selbstredend als „schön“ bezeichnete. Diese Haltung behielt er sein ganzes Leben lang. Selbst als er bereits in seinen 80ern war, wandte er sich einmal während eines Fernsehspots mit einem 50 Jahre alten Beatles-Song mir zu und raunte: „Weißt du, ich kann mit der heutigen Musik einfach nichts anfangen.“

Es stellte sich heraus, dass mein Vater damit nicht allein ist. Nun, da ich selbst nicht mehr zu den Jüngsten gehöre, höre ich oft Leute in meinem Alter Dinge wie „Sie machen einfach nicht mehr so gute Musik wie früher" sagen. Warum passiert das?

Glücklicherweise bietet mir meine Arbeit als Psychologe einige Einblicke in dieses Mysterium. Wir wissen, dass sich der Musikgeschmack bereits im Alter von 13 oder 14 Jahren herauszukristallisieren beginnt. Mit Anfang 20 sind diese Geschmäcker dann relativ fest verankert. Tatsächlich gibt es Studien, die besagen, dass die meisten von uns im Alter von 33 Jahren aufhören, neue Musik zu hören. Währenddessen werden Lieder, die rauskamen, als man selbst Teenager war, wahrscheinlich für den Rest deines Lebens in der eigenen Alterskohorte auch ziemlich beliebt bleiben.

Das Gehirn lässt nach

Dafür könnte es eine biologische Erklärung geben. Es gibt Indizien dafür, dass sich die Fähigkeit des Gehirns, subtile Unterschiede zwischen verschiedenen Akkorden, Rhythmen und Melodien zu machen, mit zunehmendem Alter verschlechtert. Für ältere Menschen könnten also neuere, weniger bekannte Songs wirklich alle „gleich klingen“.

Dennoch glaube ich, dass es einige einfachere Gründe für die Abneigung älterer Menschen gegen neuere Musik gibt. Eines der am besten erforschten Gesetze der Sozialpsychologie ist der so genannte „Mere-Exposure-Effekt“. Kurz gesprochen besagt er: Je mehr wir etwas ausgesetzt sind, desto mehr neigen wir dazu, es zu mögen. Das gilt für die Leute, die wir kennen, für die Werbungen, die wir sehen, und, ja, nicht zuletzt auch für die Songs, die wir hören.

Wenn man in seinen frühen Teenage-Jahren steckt, verbringt man wahrscheinlich eine ganze Menge Zeit damit, Musik zu hören oder Musikvideos anzuschauen. Die eigenen Lieblingssongs und -künstler werden einem vertraut und beschallen den eigenen Alltag. Für viele Menschen über 30 nehmen allerdings die Berufs- und Familienpflichten dermaßen zu, dass weniger Zeit bleibt, neue Musik zu entdecken. Stattdessen hören viele einfach alte, vertraute Lieblingslieder aus der Zeit ihres Lebens, in der sie schlicht noch mehr Zeit für Musik hatten.

Intensive Erinnerungen prägen Vorlieben

Natürlich sind diese Teenagerjahre nicht unbedingt unbeschwert. Sie sind bekanntlich zuweilen recht aufwühlend, weshalb sich so viele Fernsehsendungen und Filme um all die Irrungen und Wirrungen drehen, die man in seiner Schulzeit so durchmacht. Die psychologische Forschung hat gezeigt, dass Menschen die Emotionen, die sie als Teenager erleben, intensiver erscheinen als die, die erst später im Leben folgen. Man weiß auch, dass intensive Emotionen mit stärkeren Erinnerungen und Vorlieben verbunden sind. All dies könnte erklären, warum die Lieder, die wir in der Jugend hören, so unvergesslich und beliebt bleiben.

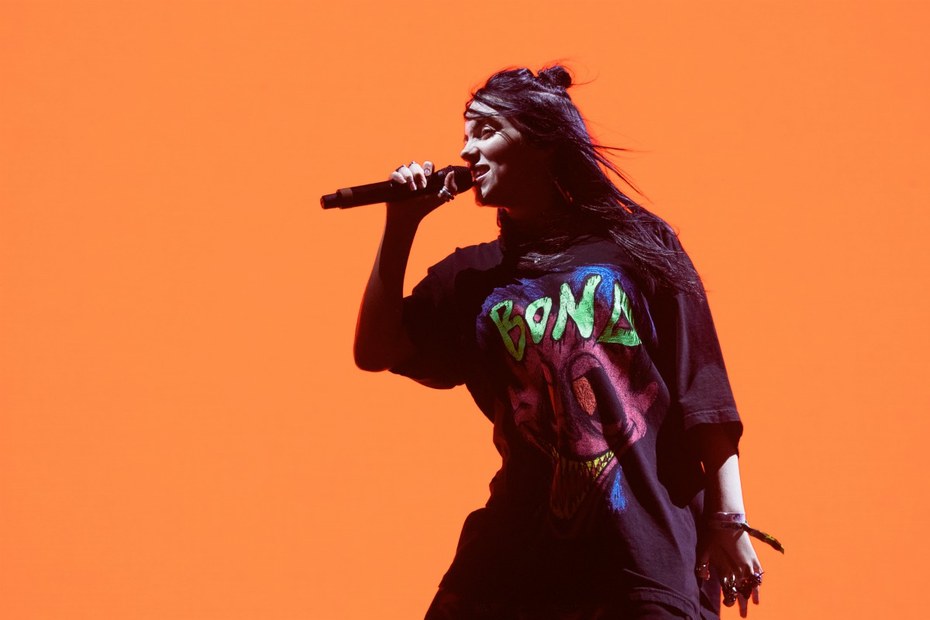

Es ist also gar nichts falsch mit Eltern, die die Musik ihrer Kinder nicht mögen. In gewisser Weise ist das einfach ganz „normal“. Andererseits kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich eine Vorliebe für die Musik entwickelt habe, die meine eigenen Kinder hörten, als sie in der Pubertät steckten. Es gibt also durchaus Hoffnung für Jugendliche, die eigenen Eltern für Billie Eilish oder Lil Nas X zu begeistern.

Dieser Artikel erschien zuerst auf The Conversation unter einer CC-Lizenz

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.