„Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen.“ Dieser Satz von Mark Twain lässt aufhorchen, wenn man Äußerungen von Wirtschaftsbossen und Politikern zu folgen versucht. Offenbar irrlichtern jede Menge Glühwürmchen umher und flüchten sich ins Ohr des geneigten Zuhörers.

Der Gedanke, dass nur spricht, wer etwas zu sagen hat, hält den Redner von heute kaum davon ab, mit Hilfe abgestandener Floskeln seine Mitbürger zu beeindrucken, es zumindest immer wieder zu versuchen. Zum Repertoire des eloquenten Vortragsredners gehören jede Menge längst abgegriffener Metaphern, deren Gebrauch derart inflationär stattfindet, dass man kaum mehr gewillt ist, zuzuhören.

„Am Ende des Tages“ ist so ein Konstrukt, mit dem wahlweise Politiker oder Konzernboss zu umschreiben versucht, dass er „letztlich“ oder „letzten Endes“ meint. Kaum eine Rede kommt ohne diesen fade gewordenen Ausdruck aus. „Am Ende des Tages haben wir gesehen, dass wir den Tag nicht vor dem Abend loben sollen und der Abend klüger als der Morgen ist.“ Alles klar?

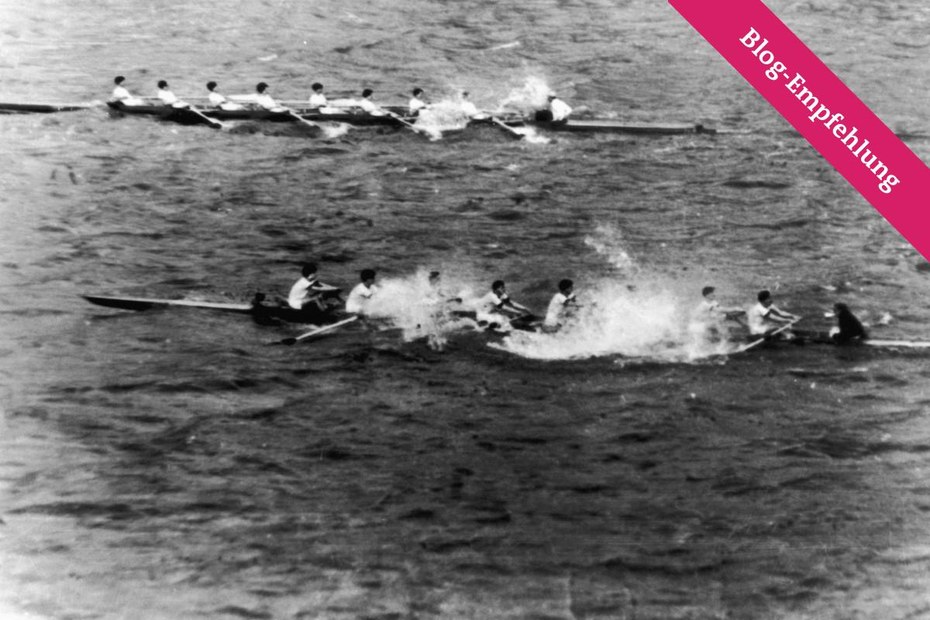

„Zurück rudern“ wird gern benutzt, wenn der Rückzug und das Aufgeben bisheriger Positionen zu beschreiben sind. Genauso beliebt ist es, wenn die „Vergangenheit aufgearbeitet“, sich „fit für die Zukunft gemacht“ oder über den „Urnengang“ berichtet wird. Menschen jedes Alters und jeder Herkunft „setzen Zeichen“, meist gegen oder für etwas. Manche Metapher ist mittlerweile so ausgelutscht, dass man sie kaum mehr hören mag. Selten dient eine dieser Äußerungen der Klarheit oder dem Verständnis, im Gegenteil, sind die meisten nichtssagend und immer zutreffend. „Er ruderte zurück, weil er ein Zeichen setzen und sich für die Zukunft fit machen wollte.“ Na dann, viel Glück.

Oft werden Euphemismen benutzt, um die Wirklichkeit zu beschönigen. Da wird etwas gern als „suboptimal“ bezeichnet, wenn es gar nicht rund läuft. Es wird von „bewaffneten Konflikten“ oder dem ins „Stocken geratenen Friedensprozess“ gesprochen, wenn Krieg gemeint ist. Es werden gern mal Mitarbeiter „freigesetzt“, wenn ihnen die Entlassung droht. Die Wirtschaft spricht von „Nullwachstum“, wenn es mal wieder nicht aufwärts geht und man statt schwarze, rote Zahlen schreibt. Und die berühmten „Synergieeffekte“ bringt immer dann ins Spiel, wer mal wieder etwas einzusparen oder umzustrukturieren sich gezwungen sieht.

Der Untergang der DDR vollzog sich, nachdem die Politbürokraten festgestellt hatten, dass man seine Wohnung nicht ebenfalls renovieren muss, wenn dies der Nachbar tut. Ein metaphorischer Irrtum des Jahres 1989, wie sich herausstellte. Wenn jemand versucht, mit blumigen Umschreibungen einen Sachverhalt plausibel darzustellen, dann ist stets Vorsicht geboten. Metaphern, Euphemismen oder andere rhetorische Stilmittel sind eine willkommene Abwechslung von der Alltagssprache und wollen wie Gewürze behandelt werden. Wer ihren Einsatz übertreibt, macht sich schnell lächerlich und steht letzten Endes als der Dumme da.

Schon Goethe wusste: „Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.“ Hier irrte der Dichter. Hinter manchen Äußerungen ist einfach nur eine große Leere auszumachen.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.