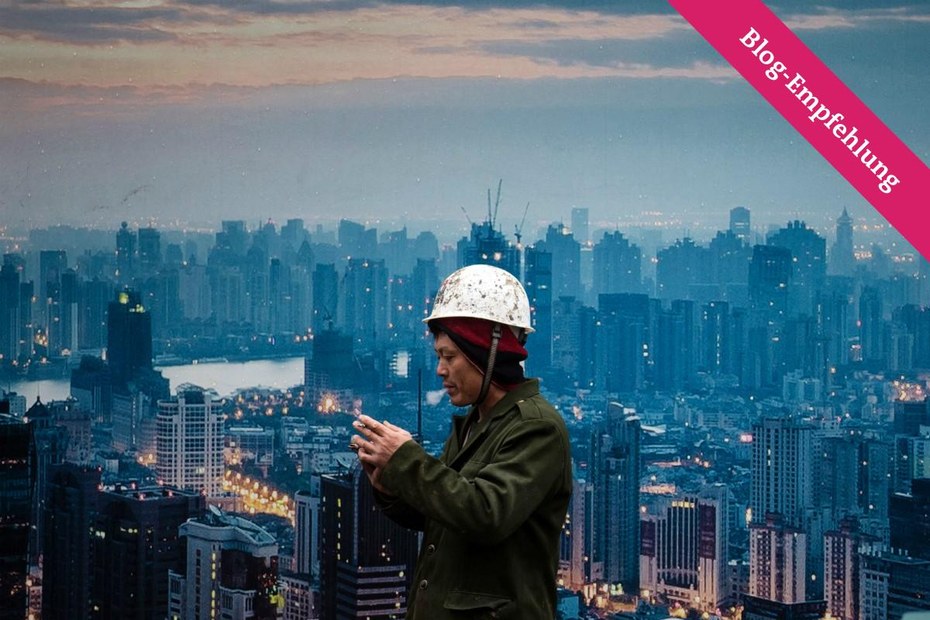

Chinesische Städte haben in den letzten 35 Jahren einen enormen Wandel vollzogen: Sie wachsen nicht nur in einem gigantischen Tempo, sondern leisten auch einen erheblichen Beitrag zur Modernisierung des Landes. Nahezu die gesamte chinesische Mittelschicht – geschätzte 120 Millionen Menschen – sind hier beheimatet.

Dabei zählen die aufstrebenden Metropolen (noch) nicht zu den klimafreundlichsten Städten der Welt, sind aber in diesem Bereich durchaus ambitioniert. Denn nachdem das nachgeholte Industriezeitalter in China verseuchte Flüsse, verschmutzte Luft und eine zerstörte Umwelt hinterlassen hat, wurde seit etwa 10-15 Jahren damit begonnen, die chinesischen Städte erneut in lebenswerte Orte zu verwandeln.

Wer heute durch eine Stadt wie Peking fährt, wird überrascht sein, mit welcher Intensität die Begrünung der Stadt vorangetrieben wird. Verlässt man die Stadt mit dem Schnellzug bemerkt man die vielen Baumschulen, die sich entlang der Strecke befinden. Gleiches gilt für andere urbane Räume in China.

Politisch wird eine nachhaltige, ökologische Stadtentwicklung mit verschiedenen Programmen unterstützt. Seit 2006 werden Eco- und Low-Carbon Cities ausgezeichnet, die besondere Leuchtturmprojekte, insbesondere in den Bereichen Effizienz- bzw. kohlenstoffarme Technologien, vorweisen können. Beim so genannten Sponge-City Programm geht es um die Resilienz von Städten, die an Flüssen oder am Meer liegen.

Besonders großzügig zeigt sich der chinesische Staat bei der Förderung von Smart-Cities. Für den Zeitraum von 2016 bis 2020 ist ein Budget von 500 Mrd. RMB (umgerechnet knapp 70 Mrd. Euro) eingeplant. Von schätzungsweise etwa 1000 Smart City Pilotprojekten weltweit befinden sich mehr als die Hälfte in China. Durch Big Data Analysen, Internet of Things (IoT) Technologien und intelligente Infrastruktursysteme sollen Städte effizienter und damit auch umweltfreundlicher und lebenswerter werden.

In der internationalen Öffentlichkeit und bei westlich-orientierten Medien betrachtet man diese Modernisierungsvorhaben mit großer Skepsis. Vor allem die angekündigte Einführung eines Social-Credit-Systems schürt die Annahme, dass der chinesische Staat vorhat, die eigene Bevölkerung in bisher unbekanntem Ausmaße zu überwachen und unerwünschte Handlungen und Meinungsäußerungen gezielt zu sanktionieren.

Die Befürchtungen sind durchaus gerechtfertigt: Gerade in den autonomen Regionen, in denen es starke separatistische Bewegungen gibt wie in Xinjiang und Tibet, nutzen chinesische Behörden digitale Kontrollsysteme zur Überwachung und als Mittel der Repression. Und dennoch lässt sich diese Analyse nicht auf ganz China übertragen, denn in den allermeisten Provinzen wird die Einführung neuer Technologien, wie zum Beispiel Videoüberwachung und Gesichtserkennung, als etwas prinzipiell Positives empfunden.

Dies lässt sich zum einen damit erklären, dass viele Chinesinnen und Chinesen sich davon mehr Sicherheit (Stichwort Terrorbekämpfung), Ordnung und „Harmonie“ erhoffen – seit Hu Jintao, Vorgänger von Staatspräsident Xi Jinping, ist der Begriff „harmonische Gesellschaft“ fester Bestandteil politischer Reden. Zum anderen hat sich in der chinesischen Gesellschaft eine sehr positive Vision von technischem Fortschritt herausgebildet, die zum Teil spielerische Züge aufweist: Gerade für die noch junge Mittelschicht ist es eine Selbstverständlichkeit, digitale Applikationen wie WeChat zu nutzen, um verschiedenste Aufgaben des Alltags zu organisieren. Dabei schwingt eine Mischung aus Status und Stolz mit, sich selbst und das eigene Land als digitalen Vorreiter zu sehen.

Hier setzt auch das Social-Kredit-System an. Dieses wird bisher kaum, zumindest bei den Chinesinnen und Chinesen, als ein Überwachungsinstrument wahrgenommen und zielt darauf ab, die Neugier und Affinität für „smarte“ Lösungen zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Laut Regierung soll das System unter anderem Anreize schaffen, mit denen umwelt- und klimabewusstes Verhalten gefördert wird. Dies sei eine notwendige Flankierung einer groß angelegten ökologischen Umsteuerung. Wie erfolgreich dieser Ansatz ist, bleibt abzuwarten.

Fest steht, dass die Erreichung globaler Klimaschutzziele ohne China nicht möglich sein wird. Das Land ist für mehr als ein Viertel des weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und sieht sich mit enormen Transformationsaufgaben konfrontiert: Es gilt einerseits den derzeitigen Ausstoß und die damit verbundene Luftverschmutzung nachhaltig zu begrenzen. Andererseits muss, entsprechend des Pariser Abkommens, eine signifikante Verringerung von Treibhausgasen erzielt werden, ohne dabei das vergleichsweise hohe Wirtschaftswachstum und die Energieversorgung des Landes zu gefährden.

Dabei ist China derzeit noch auf die Unterstützung und das Knowhow ausländischer Unternehmen angewiesen. Auslandsinvestitionen gerade in den Bereichen Effizienz- und Umwelttechnologien sind sehr willkommen und die chinesische Regierung ist bemüht, kritische Punkte mit Blick auf die Öffnung des chinesischen Marktes (Stichwort: Schutz des geistigen Eigentums und Erwerb an chinesischen Firmenanteilen) aus dem Weg zu räumen.

Gleichwohl sind in den letzten Jahren zahlreiche „Reallabore“ der urbanen Energiewende entstanden und in einigen Bereichen, z.B. Elektromobilität und Photovoltaik, ist China zum technologischen Vorreiter und Weltmarktführer aufgestiegen. Damit ändert sich auch die Rolle europäischer Unternehmen und Regierungsorganisationen, die in China an der Einführung von Effizienztechnologien arbeiten. Vom „Importeur“ werden diese zu Partnern eines Gemeinschaftsprojektes: globaler Klimaschutz.

Das bietet die Chance, Innovationen auch in die andere Richtung, von China nach Europa, fließen zu lassen sowie, und hier liegt wahrscheinlich eines der größten zukünftigen Potenziale Europäisch-Chinesischer Wirtschaftsbeziehungen, zusammen Energiewende-Projekte in Drittländern zu entwickeln und umzusetzen, etwa in Zentralasien oder Afrika im Kontext der Belt and Road Initiative (BRI).

Die Quintessenz lautet: Gegenwärtig sind chinesische Städte zentrale Partner beim Kampf gegen die globale Erderwärmung, weil sich in China mit den richtigen Maßnahmen enorme Mengen an CO2 einsparen lassen. Europäische Unternehmen können sich dabei mit dem Export von Effizienztechnologien sowie passenden Umweltstandards und Normen einbringen.

Auch in politischer Hinsicht scheint ein Wandel nur durch Annäherung möglich zu sein. Gerade die junge Generation in China ist weltoffen wie nie zuvor. Und bald wird von dieser sicherlich mehr als nur „saubere Luft“ gefordert. Das muss nicht gleich Demokratie sein, aber vielleicht eine Art Datenschutz-Grundverordnung.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.