Prof. Wolfgang Reinhard hat sich in der FAZ einem zeitgeschichtlichen Thema gewidmet: Holocaust, Erinnerung, Antisemitismus. Wenn er es richtig verstanden habe, sei es Reinhard um ein Recht auf Vergessen gegangen, sagt dessen ehemaliger Doktorand Jürgen Zimmerer. Doch in Wahrheit ging es Reinhard um einen Wunschgedanken: das Rad der Zeit zurückzudrehen und die großen Kategorien des 20. Jahrhunderts wiederzubeleben. Die Gesellschaft der Vielen wird dem Wunsch seinen Ort zuweisen: im Reich der Bedeutungslosigkeit.

Erinnerungspolitisches Recht auf Vergessen?

Die Erinnerungsdebatte ist in vollem Gange. Spätestens mit dem Erscheinen der deutschen Übersetzung von Michael Rothbergs Multidirectional Memory hat sich ein Streit entsponnen, der von einigen als „Historikerstreit 2.0“ tituliert wurde. 1.0 entbrannte Mitte der 80er Jahre, als konservative Historiker den Nationalsozialismus mit Verweis auf die sowjetischen Massenverbrechen zu relativieren suchten. Heute stehen sich Holocaust- und Kolonialismus-Forscher*innen, Singularitäts- und Vergleichs-Verfechter*innen gegenüber. Was also hat Reinhard als alter weißer Neuzeithistoriker auf dieser Spielwiese zu suchen?

Ausdifferenzierte Positionen prägen mittlerweile die Debatten über das Holocaustgedenken. Manche halten an der „Singularität“ des Holocaust fest. Andere sprechen von „Präzedenzlosigkeit“. Wieder andere vermeiden solche Begrifflichkeiten und suchen den Vergleich mit anderen historischen Ereignissen. Was in welcher Form, allein oder verschränkt, spezifisch oder universell, rituell oder anstößig, erinnert werden soll – darüber herrscht freilich keine Einigkeit. So heftig die Debatten auch ausfallen, alle Protagonist*innen haben doch einen Fluchtpunkt: das Erinnern.

Reinhard dagegen fordert das Vergessen. Wohl in Anlehnung an die Theorie des französisches Soziologen Maurice Halbwachs unterscheidet er zwischen einem kommunikativen Gedächtnis, bei Reinhard „Alltagsgedächtnis“ genannt, und einem kulturellen Gedächtnis. Dieses wurde nicht erst, wie Reinhard schreibt, in den 1990er-Jahren, sondern schon in den 1920ern und 1930ern von Halbwachs entdeckt, ehe dieser ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt und in der Folge der nationalsozialistischen Vernichtung durch Zwangsarbeit ermordet wurde. Während das profanste Gedächtnis, nämlich der auf persönlicher Kommunikation basierende Alltagsverstand, mit seinen Zeitzeug*innen vergeht, überdauert das in materielle oder immaterielle Formen gegossene kulturelle Gedächtnis die Generationen.

Es scheint also nur „natürlich“, dass der Mensch sich ein kulturelles Gedächtnis gegeben hat. Unterscheidet ihn dieses doch vom Tier. Wohl kein anderes Lebewesen erblickt das Licht der Welt und braucht so lange Zeit zum Erwachsenwerden – eben weil die menschliche Kultur eine „zweite Natur“ darstellt. Was Halbwachs analytisch als Ausdruck von sozialer Interaktion zu greifen suchte, setzt Reinhard in ein antagonistisches Verhältnis. Alltagsgedächtnis und kulturelles Gedächtnis scheinen einander unversöhnlich gegenüberzustehen. Die Kultur des Holocaustgedenkens blockiere „die natürliche Entemotionalisierung und Normalisierung“, welche mit dem Sterben der Zeitzeug*innen einhergehe.

Kategoriales Denken mit antisemitischer Semantik

Reinhard setzt also der „zweiten Natur“ des Menschen eine eigentliche entgegen. Ganz biologistisch gedacht scheint diese eigentliche Natur an der natürlichen Lebenserwartung zu hängen. Und tatsächlich erleben wir aktuell das Ende der Zeitzeug*innen-Ära. In den kommenden Jahren werden auch die letzten Überlebenden der nationalsozialistischen Verbrechen das Zeitliche segnen. Doch ist dies nicht neu. Seit Jahrzehnten kommen, egal ob in der Schule oder in Gedenkstätten, die wenigsten von uns mit Zeitzeug*innen direkt, dafür umso mehr vermittels deren kultureller Zeugnisse in Kontakt.

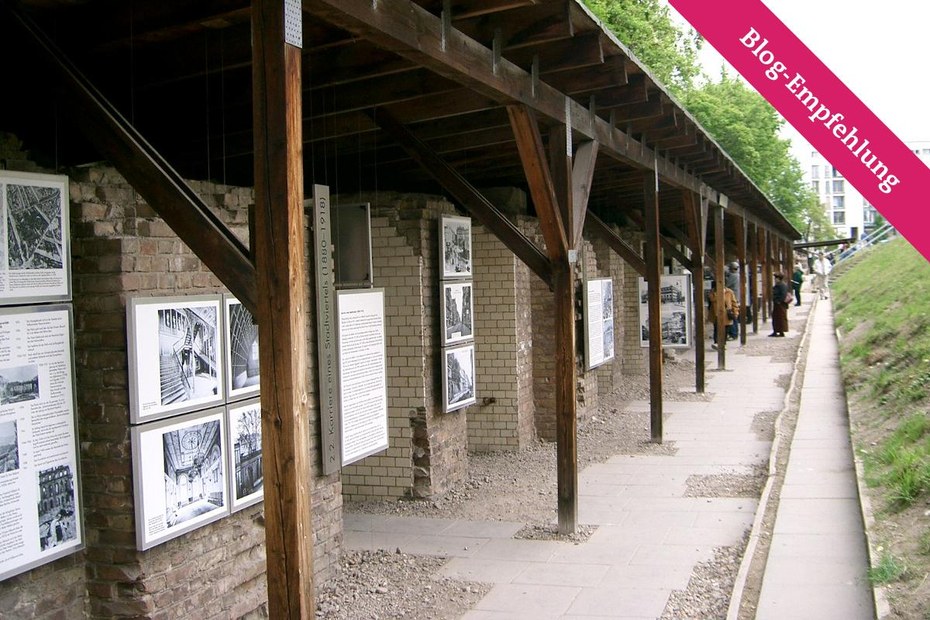

Dass in Deutschland heute eine Geschichtsvermittlung mittels kulturellen Gedächtnisses möglich ist, verdanken wir unter anderen sogenannten Geschichtswerkstätten. Unter dem Motto „Grabe, wo du stehst“ gründeten sich seit den späten 1970er-Jahren zahllose Initiativen, um die nationalsozialistische Vergangenheit „von unten“ aufzuarbeiten. Neben etlichen kleinen Erinnerungsstätten gehört die Topographie des Terrors am ehemaligen Hauptsitz der Gestapo zu den wohl bekanntesten Orten. Zwar unterstützen Jüd*innen die historische Aufarbeitung deutscher Täterschaft – im Falle der Topographie insbesondere Heinz Galinski als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin –, diese wurde aber in erster Linie von nicht-jüdischen Linken getragen.

Reinhard hingegen sieht in der Aufarbeitung des Holocaust eine „pflichtgemäße Erinnerungskultur jüdischer Art“ am Werk. Diese stehe der üblichen, man möchte sagen „natürlichen“, Erleichterung durch Vergessen gegenüber. Dabei führt Reinhard selbst aus, warum das Vergessen vielleicht doch keine anthropologische Konstante, sondern typisch deutsch gewesen sein könnte: die nationale Niederlage, die eigenen Traumata, die Integration in die nationalsozialistische Gemeinschaft, die gescheiterte Entnazifizierung. Könnte es sein, dass Vergessen und Erinnern doch keine natürlichen, sondern in Maurice Halbwachs‘ Sinne umkämpfte soziale Prozesse beschreiben?

Doch Reinhard denkt in anderen Kategorien. Seit Jahrtausenden sei Erinnerung – man möchte fragen: Kultur als solche? – religiöse oder zumindest kulturelle Pflicht des Judentums, lautet seine Prämisse. Unnatürlicherweise, so die Konnotation, habe das Volk der Täter die jüdische Erinnerungskultur übernommen. Kraft ihrer Medienmacht habe eine Minderheit der Deutschen – Agent*innen der Jüd*innen? – der Mehrheit ein schlechtes Gewissen auferlegt. Als Resultat stehe heute eine auf einer gefährlichen Illusion beruhenden „Holocaust-Orthodoxie“. Mit ihr verknüpft sieht Reinhard ein nicht näher benanntes „moralisches Tabu“ und schließt beinahe drohend mit dem „jüdischen Politikwissenschaftler“ Alfred Grosser: „Die Aufmerksamkeit auf die besondere Situation des Judentums [muss] unweigerlich Feindseligkeit erzeugen.“

Grosser, der sich in Wahrheit als Atheist, der dem Christentum nahestehe, definiert hat, ist nur einer von mehreren Menschen jüdischer Abstammung, die Reinhard für seine Einlassungen instrumentalisiert. Doch wenn Yehuda Elkana eine israelische „Holocaust-Obsession“ oder Peter Novick die Instrumentalisierung des Holocaust unter jüdischen Amerikaner*innen beklagten, so taten sie dies in spezifischen Kontexten. Elie Wiesel, und sei es auch in indirekter Rede, quasi unvermittelt Martin Walser als Hohepriester entgegenzustellen, zeugt mindestens von einer vollkommen empathielosen Entkontextualisierung. Die Schwelle zur antisemitischen Semantik ist aber spätestens dann überschritten, wenn am Ende klar wird: Abgesehen von instrumentalisierten Einzelpersonen, kommt das Jüdische in Reinhards Text nur als Gegenbild vor: nicht-deutsch, man möchte beinahe sagen: „un-deutsch“.

Reale Vielfalt statt großer Kategorien

Alte weiße Gojim (Nicht-Juden) mögen vielleicht entgegenhalten, dass das Ausdifferenzieren und Gegeneinanderstellen doch Teil der woken Identitätspolitik sei. Zum Beispiel kommen selbst in Max Czolleks Desintegriert euch das Jüdische und das Deutsche nicht mit Bindestrich, sondern nur als dichotome Gegenüberstellung daher. Eröffnen die identitätspolitischen Diskurse der Linken Räume für die Identitätspolitik der Rechten? Der Blick auf die unterschiedlichen Sprechpositionen offenbart: mitnichten. Während Czollek als deutsch-jüdischer Autor seine Position immerfort markiert, setzt Reinhard als alter weißer Goj seine Sprechposition als universell voraus.

So haben Reinhards Gedanken in der FAZ, insbesondere aber bei der Konrad-Adenauer-Stiftung Sachsen, ihren passenden Ort rechter Identitätspolitik gefunden. Wo Jahrzehnte lang lieber Homogenität anstatt Vielfalt gefördert wurde, dort gibt es weder Sensibilität für Sprechpositionen noch einen empathischen Umgang mit Differenz. Als Kommunikations- und Umgangsformen sind sie elementarer Bestandteil jener zweiten menschlichen Natur, die das Leben wertvoll machen. Untrennbar mit der Form verknüpft: der Inhalt. Wo in Großkategorien wie „die Deutschen“, „die Juden“, „unser Bewusstsein“, „die Erinnerungskultur“, „das kulturelle Gedächtnis“ gedacht wird, dort findet sich die empirische Wirklichkeit nicht wieder.

Doch mag Reinhard eine Chance gewittert haben, die ihm der „Historikerstreit 2.0“ selbst eröffnet hat. Je undifferenzierter und konfrontativer die erinnerungspolitische Debatte geführt wird, desto stärker die „Opferkonkurrenz“ – und desto größer die Räume für mögliche revisionistische Interventionen. Dabei hat die real existierende Gesellschaft der Vielen die großen Kategorien längst überholt. Die Vielen haben es selbst in der Hand: Der Bockgesang des alten weißen Goj ist schon fast verklungen.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.