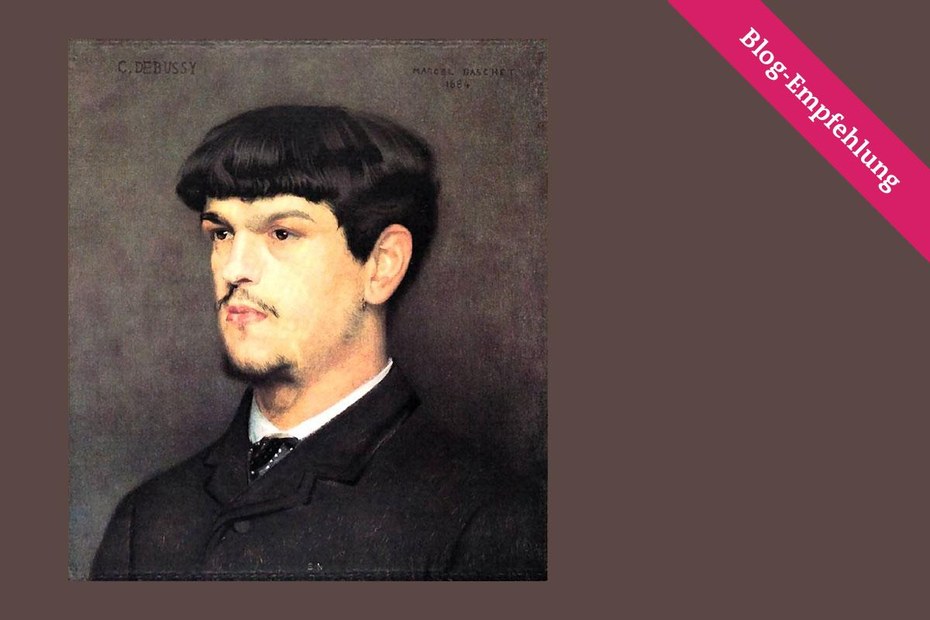

Auf Claude Debussys Bühnenmusik zum Mysterienspiel Le Martyre de Saint Sébastien von Gabriele D’Annunzio (1911) am letzten Sonntag hatte ich mich besonders gefreut, sie wurde aber eher eine Enttäuschung, was gewiss nicht an der guten Darbietung des Rundfunkchors Berlin (Einstudierung Michael Alber), des Deutschen Symphonie-Orchesters unter Robin Ticciati und der Solistinnen Erin Morley, Sopran, Anna Stéphany, Mezzosopran, Katharina Magiera, Alt, und der Erzählerin Dame Feliciy Lott gelegen hat. Man muss all diesen Menschen sehr dankbar sein, Debussys Musik einmal überhaupt erlebbar gemacht zu haben, so, wie sie „gemeint war“ und eingesetzt werden sollte. Ich kannte sie gar nicht in der von Pierre Boulez eingerichteten weitgehenden Vollständigkeit von etwa einer Stunde Dauer; die mir bekannte reine Orchestermusikfassung ist etwas über zwanzig Minuten lang. Aber während mich die Orchestermusikfassung stark angezogen hatte, ist mir die oratorienartige Vollfassung (CD-Einspielungen gibt es von beiden) nicht leicht erträglich gewesen.

Das sagt wohl nur etwas über meinen persönlichen Geschmack aus, denn das Werk und die Darbietung erhielten viel Beifall. Aber ich fand’s nun einmal recht schwülstig und damit genau im Gegensatz zu dem stehend, was mir die Orchestermusik gegeben hatte. Diese hatte ich gerade wegen ihrer Zurückhaltung bewundert. Besonders das Stück, wo der heilige Sebastian, ein römischer Offizier, der sich zum Christentum bekennt, vor seinem Kaiser die Leiden Christi pantomimisch darstellt, ist in seiner stillen bloß andeutenden, dabei schwer melancholischen Art bemerkenswert. Ich erfuhr nun, dass es sich auf die Gethsemane-Nacht bezieht, wo Jesus in Erwartung seines Leidens darum bittet, „der Kelch“ möge „an ihm vorübergehen“. Aber auch nicht gewusst hatte ich, dass Sebastian in dieser Fassung um sein eigenes Martyrium geradezu bittet, um mit Christus eins sein zu können, und in ihm dann schwelgt; die Musik dazu ist entsprechend. Es ist „die Gnade des Pfeils“, wie man sie an Berninis „Ekstase der heiligen Theresa von Avila“, 1652, besichtigen kann, wo der Engel mit einem Lächeln zusticht, als bringe er einem Kind ein Stück Schokolade. Auch in der Johannespassion von Bach hört man zwar die nicht minder unerträglichen Worte vom „blutgefärbten Rücken“, der uns „entzücken“ können soll, aber da straft wenigstens die Musik den heiligen Zuckerguss Lügen. Debussy tut das leider nicht.

Das fünfstündige Mysterienspiel von D’Annunzio würde ich trotzdem gern einmal lesen, doch scheint es keine deutsche Übersetzung zu geben. Der Reiz dieses Bühnenwerks liegt darin, dass das Martyrium Christi und dann vor allem des Sebastian mit dem Leiden des Adonis und also der „heidnischen“ Version von Tod und Auferstehung vermengt und überblendet wird; es entspricht ja den Tatsachen, dass eine Verwechslung von Christus und Adonis für die Menschen jener Zeit recht nahe liegen musste. Der Pariser Erzbischof verbot zwar seinen Schäflein, sich Le Martyre anzusehen und anzuhören, aber nachvollziehbar ist das eigentlich nicht, war sich die Kirche doch nie zu fein, sich der Kraft „heidnischer“ Stützpunkte zu bedienen und ihre Monumente darauf zu gründen. Kirchen wurden auf eben dem Erdboden erbaut, dem polytheistische Tempel gleichgemacht worden waren, und Weihnachten feiern wir zur Sonnenwende. Solche gezielten Konfusionen haben ja auch einen guten Sinn, wenn versucht wird, das Neue als neuen Unterschied aus der Indifferenz des Tradierten herauszuarbeiten.

Ich habe über Le Martyre schon einmal geschrieben, über die Orchestermusikfassung allerdings nur, und habe deren Musik mit Wagners Parsifal-Musik verglichen, die auch am vorigen Sonntag gewissermaßen zitiert wurde. Das Vorspiel zum ersten Aufzug wurde gespielt und eine Suite aus dem dritten, zusammengestellt von Claudio Abbado, welche Zusammenstellung mir übrigens nicht als sinnvoll eingeleuchtet hat. Denn nach der Verwandlungsmusik und den trostlosen Gralsritterzügen ging sie unvermittelt zu Parsifals Erlösungstat weiter; ich meine, das funktioniert nicht, weil dazwischen die Zuspitzung der verzweifelten Arie des Amfortas fehlt.

Wie Le Martyre keine reine Freude für mich war, so aus vergleichbaren Gründen das Werk nicht, mit dem das Musikfest am Dienstag schloss: INORI, Anbetungen für zwei Tänzermimen und großes Orchester (1973/74) von Karlheinz Stockhausen. Denn auch das ist eine Komposition, deren Art von Religiosität, oder besser gesagt Esoterik, mir gegen den Strich geht; man müsste von dergleichen, wenn man zuhört, abstrahieren können, wie Peter Eötvös, der das Orchester der Lucerne Festival Academy leitete, es eigenem Bekunden zufolge kann. Er hat viele Jahre mit Stockhausen zusammengearbeitet und erzählt, der Meister habe sein Interesse bloß für die musikalische Seite hingenommen. Die ist auch wirklich interessant: wie Stockhausen die ganze einstündige Komposition aus einer einzigen „Formel“ entwickelt, was man ihr durchaus nicht anhört, weil er dabei das gestaltet, was man im Alltag unter einer Entwicklung versteht. Denn in der Stufenfolge Rhythmus, Lautstärke, Melodie, Harmonie und Polyphonie geht sie vom Einfachen zum immer Komplexeren voran; was am Ende „Polyphonie“ heißt, ist nicht bloß eine Überlagerung von Tonhöhenlinien, sondern aller genannten Parameter.

Aber es ist für den Dirigenten auch leichter, das so zu genießen, als für den Zuhörer im Konzertsaal, denn der muss während der ganzen Dauer mitansehen, wie sich die „Tänzermimen“ auf einem Dach über dem Dirigentenpult gebärden. Sie machen da Gebetsbewegungen aus verschiedenen Religionen, die Stockhausen derart zu seiner Vorstellung einer Weltreligion zusammenrührt. Wobei man sich immer fragt, ob er nicht im Grunde nur zur Anbetung seiner eigenen Musik auffordert. Es sind ja gar nicht nur Gebetsbewegungen. Eine recht häufig vorkommende Figur ist zum Beispiel das „Echo“, wo Mime und Mimin die geöffnete Hand ans Ohr legen. Im Übrigen tun sie auch sonst allerlei, setzen sich, stehen wieder auf, lassen sich manchmal in Stufen allmählich herab und so weiter. Mein Haupteindruck war, dass ich einer Taubstummenschrift zussehe, wie sie ein Fernsehsender in die Tagesschau einblendet.

Hell begeisternd fand ich den anderen Stockhausen-Abend am Tag zuvor, als Pierre-Laurent Aimard und Tamara Stefanovich Mantra für zwei Klaviere und Ringmodulation (1970) aufführten (Klangregie Marco Stroppa). Zwar deutet auch hier der Titel auf Esoterisches. „Mantra“ bedeutet so viel wie heilige Silbe, heiliges Wort, heiliger Vers und dies als „Klangkörper einer spirituellen Kraft“ verstanden (Wikipedia), „die sich durch meist repetitives Rezitieren im Diesseits manifestieren soll“. Stockhausens Mantra ist wohl die serielle Formel, aus deren Projektionen die Komposition besteht. Aber vom Titel abgesehen wurde man zu ganz anderen Assoziationen gedrängt. Man sah, und hörte vor allem, einer hochintelligenten Konversation zu, und besonders reizvoll war es, dass sie in dieser Aufführung von Mann und Frau ausgetragen wurde. Die Energie ihres Austauschs war unglaublich und die Vorstellung, dass in einer „Beziehung“ immer so viel ungebändigte Kraft zweier Menschen mit genau gleichgroßem Dickkopf aufeinanderprallen könnte, nicht zerstörerisch sondern ausgehend vom einander Zuhören und Verstehen, hatte natürlich etwas Utopisches. Es war eine Auseinander-Setzung, wie sie sein soll, nicht also mit dem Ziel der Einigkeit im Sinn des Eins-Werdens, sondern der gegenseitigen Verortung, wo die Einigkeit nur in der Konstellation besteht, wie sie am Ende möglichst gelingt.

Zweimal stritten die beiden auch hörbar, beim ersten Mal ging es darum, wer das letzte Wort haben würde – sie warfen sich eine kurze Floskel fast unverändert, immer mit dem lautest geschlagenen höchsten Ton endend, unermüdlich zu -, beim zweiten Mal schrien sie sich an, bis sie ermüdeten. Dann war es wieder ein lebhaftes Gespräch, kontrovers aber harmonisch, und manchmal überwogen auch die leisen Emotionen. Die „Ringmodulation“ ließ sich manchmal als von der Konversation geschaffene dritte Sache hören, ein Band zwischen zweien, das sie geschaffen hatten und sich nun darauf stützen konnten, es aber eigentlich kaum taten, sie hatten das nicht nötig. Ich hatte am Anfang eine Weile gebraucht, um das Prinzip des Ablaufs dieser Musik zu ergründen: Eine linear fortschreitende Logik ließ sich nicht erkennen, eine bloße Verteilung von Klangereignissen über die Zeit war es auch nicht. Nun, es war eben die Logik eines Gesprächs – über eine und eine viertel Stunde! -, wo sich mal eins aus dem andern ergibt, mal ein Themenwechsel vollzogen wird, die Intensität unterschiedlich ist und so weiter. Einmal standen die beiden auf und riefen sich, über ihre Pianos gebeugt, „Joho!“ zu. Und zweimal standen Paare aus dem Publikum auf, das eine in der Mitte der Komposition, das andere kurz vor dem Ende, und gingen demonstrativ, wobei sie sich wahrscheinlich sagten, das sei ihnen alles zu albern. Was ihnen in Wahrheit unerträglich war, kann ich mir schon denken. Viele andere haben wie ich gelacht und feierten das Werk und seine Interpreten. Es war zuletzt noch spannend, wie es enden würde. Nachdem die lange letzte Phase ein besonders tolles, dichtes und schnelles Zusammenspiel gebracht hatte, ließ Stockhausen ironisch zum theatralisch lauten Schlussakkord ausholen. Das wirkliche Ende war überraschend: Nur einer, Aimard, spielte die letzten Töne, die etwas wie ein leiser melancholischer Kommentar waren.

Damit endet mein diesjähriger Bericht vom Musikfest, dem ich wieder einige unvergessliche Erlebnisse verdanke: neben dem eben beschriebenen mindestens noch die musikbegleitete Stummfilm-Vorführung von J‘accuse (Abel Gance, Philippe Schoeller, Frank Strobel) am 14.9., die Aufführung von Le marteau sans maître (Pierre Boulez) durch das Ensemble intercontemporain unter Matthias Pintscher am 10.9. und die Interpretation der Préludes pour piano (Claude Debussy) durch Alexander Melnikow am 31.8., dem Eröffnungstag.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.