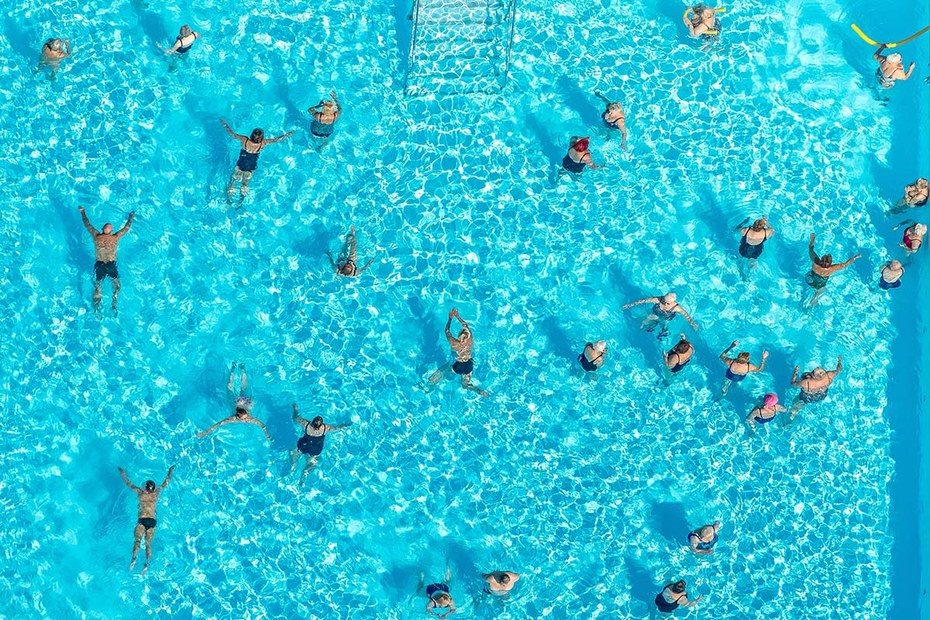

Nicht jammern, sondern handeln – so lautet das Motto des sogenannten konstruktiven Journalismus. Ob bei der BBC, dem Guardian oder der ARD – Formate, bei denen die Beteiligten nicht nur meckern, sondern auch die Ärmel hochkrempeln, liegen im Trend. Die Geschichten ähneln sich: der Unverpacktladen, das Café, das keine Lebensmittel mehr wegwirft, oder – beliebt im Frühjahr – das Freibad, das die Kommune dichtmachen wollte und das von engagierten Bürgern vor der Schließung gerettet wurde. Das ist erst einmal keine schlechte Sache – vor allem für jene, die sich keine Urlaubsreise leisten können.

Die Journalistin und Freitag-Autorin Kathrin Hartmann brachte allerdings den Knackpunkt bei solchen Erfolgsgeschichten auf den Punkt: Konstruktiver Journalismus verkürzt Probleme auf einzelne Aspekte oder Symptome und verschleiert Ursachen. In den schönen Freibad-Storys soll das Schwimmbad dann meist einfach nur geschlossen werden, weil kein Geld da ist – warum, ist zweitrangig. Entsprechend selten ist die Rede von den eigentlichen Ursachen für leere Kassen der Kommunen: Privatisierungen, das Diktat der Schwarzen Null und Steuergeschenke für Unternehmen und Wohlhabende.

Nicht nur die Problembeschreibung führt auf die falsche Fährte, sondern auch der Lösungsansatz selbst. Formatgemäß stehen die Ehrenamtlichen im Mittelpunkt. Sie streichen Umkleidekabinen, mähen Liegewiesen, organisieren Feste und leisten zusammen Tausende Stunden unentlohnte Arbeit. Ihnen bleibt oft nichts anderes übrig, um ihr Freibad zu retten. Aber warum muss der Missbrauch freiwilligen Engagements, um Löcher in den Etats zu stopfen, als Musterbeispiel dienen? Die Auslagerung der öffentlichen Daseinsfürsorge auf private Schultern ist ein zentrales Prinzip neoliberaler Kommunalpolitik. Journalismus, der neoliberale „Lösungen“ neoliberaler Probleme feiert, ist das Gegenteil von konstruktiv.

Destruktiv ist diese Form des Journalismus auch in anderer Hinsicht. Konstruktiver Journalismus unterläuft seine eigenen gut gemeinten Ziele: zum Anpacken zu ermuntern. Der Journalismusforscher Klaus Meier hat in einer Studie gezeigt, dass entsprechende Beiträge eben nicht zu mehr Handlungsbereitschaft führen. Ein anderes Ziel erreicht die neue Form des Journalismus laut Meier aber schon: „Die Leser fühlen sich nach dem konstruktiven Beitrag emotional, fröhlich und zum Teil auch weniger deprimiert.“ Beruhigend.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.