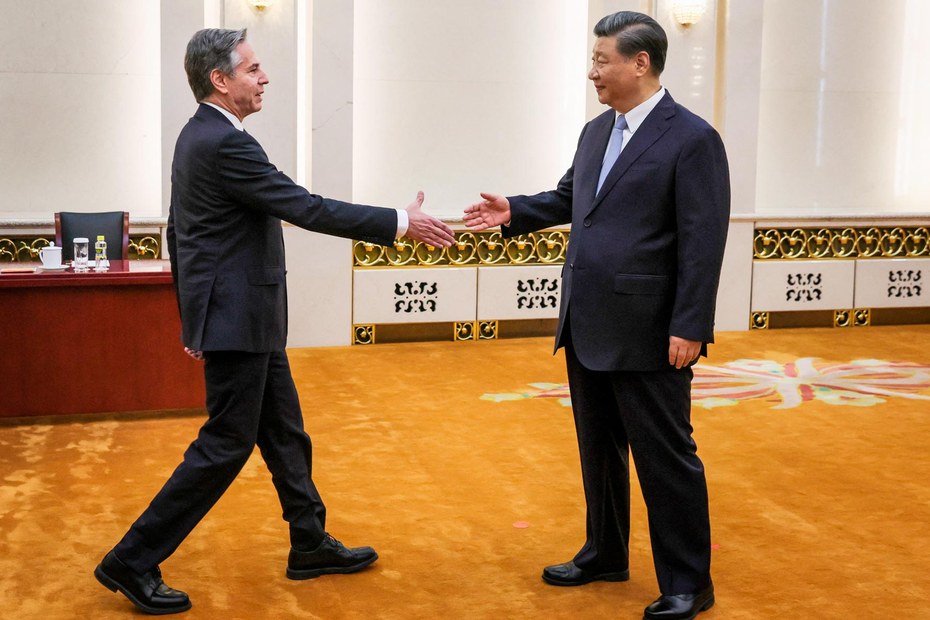

Bill Gates wird die Ehre zuteil, und Antony Blinken geht leer aus? Es hätte einen subtilen Affront bedeutet, wäre der US-Außenminister aus Peking abgereist, ohne Präsident Xi Jinping begegnet zu sein, nachdem der Stiftungsmäzen Tage zuvor ein Treffen bekam. Xi saß in der protokollarischen Falle. Vermutlich fühlte er sich darin sehr wohl. Sie ließ einen US-Minister mit der gleichen politischen Geste versorgen wie einen US-Milliardär. Wer in Peking vorspricht, der bekommt, was er sich schuldig glaubt.

Gegenüber Gates hatte Xi erklärt: „Wir haben unsere Hoffnungen immer in das amerikanische Volk gesetzt.“ Da China schlecht beraten wäre, dies wirklich zu tun, war das eher ein Hinweis darauf, auf wen man keineswegs hoffen könne. Die Biden-Regierung etwa, die so gut wie alles unterlassen hat, um das Ende 2022 ausgehandelte Agreement einzuhalten, wonach ein konfrontatives Verhältnis nicht außer Kontrolle geraten dürfe. Biden und Xi verständigten sich beim G20-Gipfel in Indonesien darauf, dass konträre Positionen zum Ukraine-Krieg, Russland, Taiwan oder Nordkorea nicht zwangsläufig in eine Feindschaft münden sollten, die das Zeug zum großen Knall hat.

Ungeachtet dessen ist im Südchinesischen Meer ein Nervenkrieg auf offener See entbrannt. Fast-Kollisionen von Schiffen der USA und Chinas häufen sich, weil die US-Marine absolute Navigationsfreiheit in Gewässern beansprucht, die Peking nicht ohne Weiteres zugesteht, soweit das Handelsrouten und seine Handlungsfreiheit gegenüber Taiwan tangiert. De-Risking mal von der anderen Seite und durchaus nachvollziehbar. Was würden Deutschland und die NATO veranstalten, sollten russische Zerstörer mit ähnlicher Selbstverständlichkeit in der Nordsee kreuzen?

Dabei ähnelt die systemische Rivalität zwischen den USA und China nur bedingt dem Ost-West-Konflikt zwischen 1945 und 1990. Neben allem machtpolitischen Kalkül fallen heute Emotionen und Fragen des Respekts mehr ins Gewicht als im Kalten Krieg. Mittlerweile schleppt die Volksrepublik jeden Tag den Gipfel mit, den sie seit gut 40 Jahren oft mühevoll, aber immer zielklar und unbeirrt genommen hat, ohne der Höhenkrankheit zu verfallen. China hat nie Krieg geführt, um globalem Geltungsdrang nachzugeben, während das die USA stets als eine Art Naturrecht betrachteten. Warum sollte das kein Grund sein für das derzeit rasant wachsende diplomatische Prestige der Chinesen? Welche Schmach für die USA, dass ausgerechnet in Peking Saudi-Arabien und der Iran übereinkamen, wieder offizielle Beziehungen aufzunehmen.

Auf Chinas Einfluss bei den G20, den BRICS-Ländern oder auf Verhandlungsofferten zur Ukraine reagieren die USA mit verbaler Radikalität, scheinen wie gewohnt von sich selbst ergriffen, aber nicht mehr restlos überzeugt zu sein. Warum sonst könnte ein Donald Trump wie bei Federico Fellini den großen Zampano geben, der „die Ketten sprengt“. China hingegen ist von seinem Modell auch in dem Bewusstsein überzeugt, dass der Umgang mit der Klimaerosion zur Systemfrage werden kann, wenn Verluste bei Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Produktionssicherheit anstehen. Wessen Gesellschaft ist wie belastbar, wenn Verzicht unabwendbar wird und gerecht verteilt werden muss? Wie sich zeigt, ist Deutschland dem nur in Maßen gewachsen und auch deshalb gehalten, mit China zu kooperieren. Die bei den bilateralen Konsultationen in dieser Woche bekundete Absicht, einen „Klima- und Transformationsdialog“ aufzunehmen, wäre ein Weg.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.