Deutsche Demokratische Republik

Uwe Steimle: Ostalgiker auf Abwegen

Wo der Kabarettist Uwe Steimle früher Witz mit ostdeutscher Folklore garnierte, sind heute nationalistische und verschwörungsideologische Töne nicht mehr zu überhören

Hans Modrow: „Die DDR war Ballast“

Hans Modrow spricht über Michail Gorbatschows Rolle bei der deutschen Wiedervereinigung und dem Zerfall der Sowjetunion

Öffnet endlich die BND-Archive!

Der DDR-Politiker Hans Modrow wurde vom Westen jahrzehntelang bespitzelt. Solange die Archive zu sind, weiß man nicht, was das bedeutet

1961: Totes Gleis

Nach dem Mauerbau wird die S-Bahn in Berlin-West boykottiert und fährt in Richtung Kollaps, während die Stadt selbst vom Zentrum an den Rand des Kalten Krieges driftet

Palast! Jetzt!

Ortrun Bargholz und Clemens Schöll fordern den Wiederaufbau des Palasts der Republik. Hier erklären sie warum

Wahlslogans

„Sie kennen mich“, sagte Angela Merkel, und Konrad Adenauer wollte bekanntlich „Keine Experimente“. Mancher Spruch war aber nicht nur Bruch, sondern Verbrechen

1976: Auf der Wippe

Der Dramatiker Peter Hacks feiert seinen größten Erfolg am Theater. In Sachen Wolf Biermann erntet er einen höllischen Shitstorm und wird im Westen umgehend gemieden

Der Weltschmerzkapitän

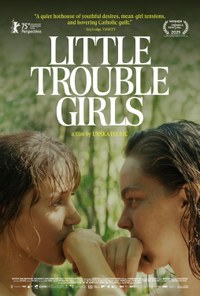

Peter Kurth spielt oft Figuren, die hängen geblieben sind, auch in seinem neuen Film. Seine ostdeutsche Herkunft bleibt ihm wichtig

Schubladen öffnen

Das neue Zentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin ist weiter umstritten. Ein Rundgang durch die Schau

1941: Ich habe getötet

Saubere Wehrmacht? Franz Fühmann erlebt den deutschen Überfall auf die Sowjetunion als Augenzeuge mit. In der DDR schreibt er davon in seiner Novelle „Kameraden“

Ein Russe. Oha! Hm

Seit den 1970ern übersetzt sie russische Gegenwartsliteratur. Ihre Begeisterung steckt an

1971: Ein Haus am See

In der DDR besiegelt der VIII. Parteitag der SED den Sturz Walter Ulbrichts. Unter Erich Honecker soll der Konsum ergiebiger und so der Sozialismus attraktiver werden

1961: Genosse Trend

Kurz vor dem Bundestagswahlkampf ist die SPD mit dem Kandidaten Willy Brandt plötzlich im Aufwind. Die Ära Adenauer geht wohl zu Ende, die CDU wirkt verunsichert

Der dämonisierte Nachbar

Warum es höchste Zeit ist, dass Deutsche das hierzulande herrschende Russlandbild überarbeiten

Marx in Dada

Lea Grundig schuf Ende der 1960er Jahre einen Zyklus über das „Kommunistische Manifest“ – der DDR gefiel das nicht

„Amüsanter Kapitalistenfresser“

Es wird Zeit, das Werk des DDR-Staatsautors Hermann Kant wiederzuentdecken

Nichts hat sich erledigt

Der Karikaturist Harald Kretzschmar fing 1955 beim Satiremagazin „Eulenspiegel“ an. Nun wird er 90 – und ist weiter aktiv

„Für gutes Geld“

Merle Kröger recherchierte für ihren Thriller die fragwürdige Aufbauhilfe deutscher „Experten“ in den 1960ern in Ägypten

Hausautor:innen

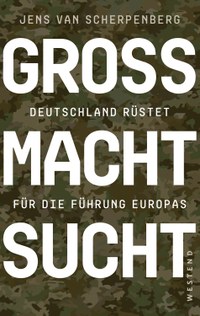

Würden unsere Autorinnen und Autoren nicht längst für uns schreiben, wir würden sie zu uns holen. In unserem Wochenlexikon stellen wir ihre jüngst erschienenen Bücher vor

1991: Fesche Absahne

Bei der Abwicklung von Hörfunk und TV Ost sichern sich West-Seilschaften gut dotierte Jobs, die Chance für eine ARD-Reform wird verspielt. Das wird sich später rächen

„Chauvinismus als Einstiegsdroge“

Der Sozialpsychologe Oliver Decker gibt der Politik eine Mitschuld an der wachsenden Aufstandsbereitschaft gegen die Moderne

Der Unbestechliche

Reporterlegende Landolf Scherzer erzählt die Geschichten hinter den Geschichten

„Das Allgemeinwohl im Blick“

Kinder- und Jugendbüchern der DDR kam lange Zeit nicht die Bedeutung zu, die sie verdient hätten, sagt die Literaturwissenschaftlerin Prof. Karin Richter

Der Rätselhafteste

Der westdeutsche Schriftsteller Andreas Merkel trifft den ostdeutschen Schriftsteller Alexander Osang zum Literaturspaziergang