Der Einstieg erfolgt ohne großartige Mätzchen: Am Beginn steht ein kurzes Gitarrensolo – ein Melodiefragment, welches dem nun folgenden Song Struktur gibt. Die textliche Ansage fällt umstandslos mit der Tür ins Haus: I’m going home, my baby – Ich komme nach Hause, mein Baby; Wiederholung; und nochmal, zur Verdeutlichung: Ich bin unterwegs, um mein Mädchen zu sehen. Viel reinzuinterpretieren gibt es in I’m Going Home wahrlich nicht. Trotzdem gilt der Titel, ein auf Speed-Geschwindigkeit hochgetunes Rock’n’Roll-Stück, auch fünfzig Jahre später noch als einer der Song-Knaller vom Woodstock-Festival im August 1969. Zur dazugehörigen Band gab es bis dato wenig zu sagen. Einerseits gehörten Frontman Alvin Lee und seine Bandkollegen zur Altvorderen-Garnitur der britischen Rockszene. Andererseits waren Ten Years After alles andere als ein exquisites Modell. Die halbe britische Rockszene war zu jener Zeit dabei, ihre Musik umzustellen – von den immer noch halbwegs europäisch klingenden Merseybeat-Rhythmen der Beatles-und-Stones-Ära auf gitarrenaufgetunten, möglichst laut zu spielenden Blues.

Hoffnungstäger der neuen Richtung – jedenfalls eine Zeitlang – waren Cream mit ihrem Gitarrenvirtuosen Eric Clapton. In der Breite war der neue Trend jedoch derart unterfüttert, dass sich eher die Frage stellte, wer damals nicht Blues spielte. Was war geschehen? Man könnte es sich einfach machen und sagen: Irgendwie lag er den Briten im Blut. Bereits zu Beginn der Sechziger hatten Bands damit begonnen, Stil, Instrumentierung und teilweise auch Songmaterial afroamerikanischer Bluesmusiker zu adaptieren. The Story of Bo Diddley war eines der herausragenden Stücke auf dem Einstandsalbum von Eric Burdon und seinen Animals. Das war 1964 – zu einer Zeit, in der die Beatles noch an ihrem mehrstimmigen Harmoniegesang feilten. Bluesig waren zu der Zeit Them, und auch die Stones bauten – im Gegensatz zu den Fab Four – stets nah an schwarzen Klängen. Die Bezeichnung Bluesrock hingegen etablierte sich erst zum Jahrzehntwechsel hin – zu jenem Zeitpunkt, als Bands damit begannen, den latenten Bluessound früherer Jahre zu einem härteren, offensiveren Blues hin aufzubohren. Ob Cream, Led Zeppelin oder eben Ten Years After: Stilistisch waren Hard Rock, Prog Rock, Bluesrock oder – später – auch White Blues ziemlich ein- und dasselbe. Erst später – im Verlauf der Siebziger – differenzierten sich die einzelnen Richtungen deutlicher aus.

Bemerkenswert am britischen Blues-Boom war die breite Verankerung in der britischen Arbeiterklassejugend. Darüber hinaus sind mehrere Aspekte erklärungsbedürftig. Zum einen die Frage, warum in den USA eine vergleichbare Bluesbegeisterung erst zehn Jahre später einsetzte. Ein möglicher Grund ist der, dass die US-Counterculture – frei nach dem Motto: »Dylan schlägt Canned Heat« – stärker von Mittelstands-Angehörigen geprägt war. Ebenso möglich, dass der Blues in seinem Ursprungsland bereits seit je her vorhanden war und von daher kein großes Ding. Nicht unwahrscheinlich ist schließlich, dass er von autochronen Gewächsen wie Rock’n’Roll oder Hillbilly überlagert wurde. Auf dem Schirm haben sollte man darüber hinaus ein weiteres Detail: Adaptiert, gepflegt und weiterentwickelt wurde nicht die Blues-Musik in all ihren Variationen. Vielmehr griffen die Musiker(innen) und Bands des White Blues auf eine ganz spezifische Blues-Richtung zurück: den Chicago Blues. Mit seiner elektrifizierten Gitarren-Dominanz war er – und nur er – problemlos anschlussfähig an das Standardkonzept typischer Rockbands. Die anderen Richtungen – die Barjazz- und Boogie-Woogie-Variante ebenso wie die rurale, nah an der Country-Musik angesiedelte – erlebten in den Folgejahrzehnten zwar ebenfalls ihre Revivals. Die echten, wahren und wirklichen Vorbilder lieferte allerdings nur das Dreigestirn der Chicagoer Spielart: Muddy Waters, John Lee Hooker und Howlin’ Wolf.

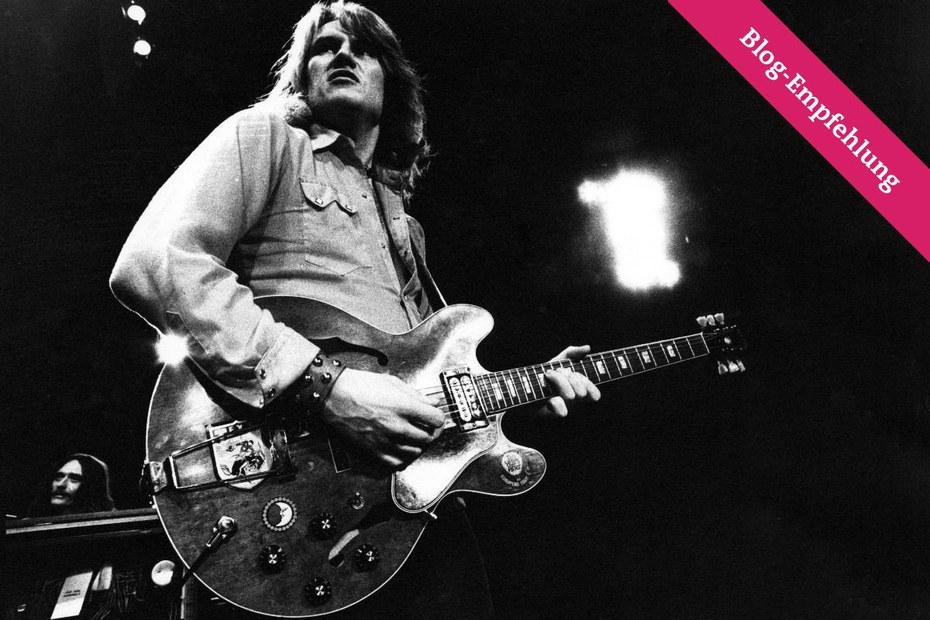

Alvin Lee und Rory Gallagher

Cream und (später) Eric Clapton mögen seinerzeits zu Superstars der neuen Richtung hochgehypt worden sein. Was den Authenzitätsfaktor anbelangt, sind allerdings Alvin Lee und Rory Gallagher die konkurrenzlosen Helden des Metiers. Beide begannen mit Band – Lee mit Ten Years After, Gallagher mit seiner Formation Taste. Beide reussierten in etwa zeitgleich. Zu Ten Years After gab es Ende der Sechziger wenig zu sagen. Vom Woodstock-bekannten I’m Going Home abgesehen machte die Band angenehm unpräzentiöse Rockmusik – weniger Soli-verliebt als die drei Cream-Superstars Clapton, Bruce und Baker, weniger heavy als Led Zeppelin oder Black Sabbath und etwas rockiger als Canned Heat (die einzige Band zu jener Zeit, die wirklich wie eine schwarze Combo klang). Alvin Lee, ein gebürtiger Midlander als Nottingham, hatte bereits zu Beatles-Zeiten Auftritte im Hamburger Star-Club absolviert. Seine Band blieb beachtenswerte sieben Jahre zusammen. Doch auch beim Solisten Alvin Lee änderte sich nicht viel: Formlose Jeans-Klamotten blieben ebenso seine Markenzeichen wie das Peace-Zeichen auf seiner Gitarre. Musikalisch überlebte er seine Zeit – sicherlich auch Dank dem zeitlos-beliebten I'm Going Home, der unbestreitbare, wahre und echte Höhepunkt jedes Alvin-Lee-Auftritts. In den letzten Jahren muss er es wohl ruhiger angegangen sein. Neuer Lebensmittelpunkt wurde die südspanische Stadt Marbella, wo er – ganz unspektakulär, möchte man sagen – 2013 an den Folgen eines chirurgischen Eingriffs verstarb.

Alvin Lee verstarb – vermutlich halbwegs mit sich im Reinen – im Kreis seiner Lieben. Rory Gallagher hingegen, geboren 1948 in der nordirischen Gemeindung Ballyshannon, war im wahrsten Sinn des Wortes krepiert: achtzehn Jahre zuvor, im Alter von 47 Jahren an den (alkoholinduzierten) Folgen einer Lebertransplantation. Musikalisch forcierten Lee und Gallagher einen recht ähnlichen Sound. Während Lee auf seiner Gitarre gerne Schnelligkeitskünste zelebrierte, orientierte sich Gallagher stärker an der Soloakrobatik eines Jimi Hendrix. Chaotisch und eruptiv war bereits der Einstieg mit seiner Band Taste. Auch Taste gaben ihren Einstand auf einem der berühmten Festivals, dem Isle of Wight 1970. Anders als Lee hatten weder Taste noch Gallagher DEN überragenden Hit. What's Going On war einer der bekannten Taste-Songs; Gallagher überraschte später mit Stücken wie Shadow Play (siehe Clip unten) und Tattoo’d Lady – eher im Blues-Bereich markant und gehaltvoll als große Hitparadenstürmer. Die Turbulenzen bei Taste zeigten in etwa die Richtung an, wie es mit Gallagher weiter gehen würde. Gallagher zerstritt sich mit seiner alten Formation, gründete eine neue, lieh sich Geld von seiner Mutter, um seine Rückkehr ins Busines zu finanzieren und etablierte sich am Ende gegen alle Regeln. Produktiv – mit durchschnittlich einem Album pro Jahr – war er allemal. Am Ende hatte er sich immerhin einen beachtlichen Platz im Ranking der besten Gitarristen aller Zeiten erkämpft: die Musikzeitschrift Rolling Stone listete ihn 2015 auf Platz 57.

Sowohl Rory Gallagher als auch Alvin Lee tut man Unrecht, wenn man sie allein auf den harten, druckvollen und Gitarre-lastigen Sound des Anfangssiebziger-Bluesrock reduziert. Lee war ein bekennender Elvis-Presley-Fan; sein Gitarrenspiel wies darüber hinaus auch freie, jazzartige Elemente auf. Rory Gallaghers Vorlieben waren vielleicht noch multipler. In einem Interview bekannte er: »Ich spiele nicht nur Blues. Mich haben auch Folk, Jazz und Rock'n'Roll beeinflusst: Eddie Cochran und Gene Vincent. So funktioniert Musik: es dringt an dein Ohr, und wenn es gut klingt, ist es das.« So klang es schließlich auch. Bemerkenswert an den beiden Boliden des britischen Bluesrock ist, dass im Oeuvre nicht nur schnelle, laute Nummern vorhanden sind, sondern auch folkige Stücke (bei Gallagher stärker) sowie Titel für Leute, die – aus welchen Gründen auch immer – gerade den Blues haben. Was die stilistische Vielfalt anbelangt, ist Gallagher wohl stärker aufgestellt. Doch auch Alvin Lee verstand es durchaus, bluesige Balladen oder Singer-Songwriter-lastige Rockstücke zu komponieren und zu spielen. Wir verabschieden uns an der Stelle mit The Bluesest Blues (Alvin Lee) sowie A Million Miles Away (Rory Gallagher).

ZZ Top und Stevie Ray Vaughan

Auf der westlichen Atlantikseite startete der weiße Blues zeitversetzt – mit einem Jahrzehnt Abstand. Ein solitäres Phänomen war die bereits erwähnte Formation Canned Heat. Bei den einschlägigen Subkultur-Events von Anfang an dabei, war die Band jedoch stetig von Tragik umflort. 1970 starb Band-Mitbegründer Alan Wilson, elf Jahre später Sänger Bob Hite. Der Rest war Abstieg in die Tristesse vorstädtischer Auftrittshallen. Bis weit in die Siebzigerjahre gab es in den United States keinen Act, der den britischen Formationen Paroli bieten konnte. Wo muss man den Beginn des White Blues made in USA ansetzen? Wie immer man es wendet: an ZZ Top führt kein Bart vorbei. Bluesrock nach Texas-Art war von Anfang an das Markenzeichen dieser Band – keine Schnörkel, reduzierte Instrumentierung, Kaprizierung auf das Wesentliche. Und den Rhythmus.

Erster Erfolgstitel war La Grange. Der 1973 veröffentlichte Song, im Kern ein ordentlich vor sich hintreibender Boogie, ist eine Hommage an die Chicken Ranch – ein Bordell in der zentraltexanischen Stadt La Grange, dass trotz strikter Gesetze von den örtlichen Behörden und Bürgern geduldet wurde. Mit leben und leben lassen nach Texas-Art war es nach dem Erfolg des ZZ-Top-Stücks vorbei. Ungeachtet einer Petition lokaler Bürger, Politiker sowie des örtlichen Sheriff-Departments bestand Gouverneur Dolph Brisco darauf, den sittentechnischen Schandfleck zu schließen. Ob der Erfolg der ZZ-Top-Einspielung daran schuld trug oder aber ein TV-Feature über die Chicken Ranch, welches im gleichen Jahr ausgestrahlt wurde, bleibt Auslegungssache. Problematisch ist La Grange allerdings aus einem weiteren Grund. Melodie, Komposition und Rhythmus sind unüberhörbar an John Lee Hookers Boogie Chillen angelehnt. Folgerichtig kam es so, wie es in derlei Fällen kommt: Der Rechteinhaber in Form des Komponisten trat auf den Plan. Die Bluesrock-Aspiranten aus der texanischen Hauptstadt hatte allerdings Glück. Ein Gericht entschied, das der Urheberschutz für Boogie Chillen bereits abgelaufen war.

ZZ Top blieben ein Phänomen. Ein Phänomen, das vermutlich auch deshalb zum zeitlosen Phänomen wurde, weil die Band sich auch optisch-auftrittstechnisch gut vermarktete. Sonnenbrillen, Hinterwäldler-Hüte sowie lange Bärte – das Ganze also so recht nach Texas-Art – gehörten ebenso zum Inventar wie die stetigen Clownereien von Frontman Billy Gibbons (hier in einem fachmännischen Schwanzlängenvergleich mit Ex-CCR John Fogerty). Waren ZZ Top eher für das coole, nicht ganz so ernste Role Model zuständig, spielten und sangen sich andere Top-Acts der Szene die Seele aus dem Leib. Darunter: Stevie Ray Vaughan, geboren 1954 im texanischen Austin und der kleine Bruder von ZZ-Top-Kumpel Jimmie. Stevie und seine Band Double Trouble starteten erst zum Jahrzehntende hin durch. Ein gutes Jahrzehnt später war bereits final Schluss: 1990 kam Vaughan bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben – womit nicht nur ein weiterer Musiker auf diese Art endete, sondern einer, der bereits zu Lebzeiten den Eindruck eines Virtuosen vermittelte, der am Ruf für die Nachwelt bastelt.

Hörenswerte Bluestitel, denen Stevie Ray Vaughan sein Gitarrenspiel und seine Stimme verlieh, gibt es eine Reihe. Sein bekanntestes Stück bleibt wohl Pride and Joy (siehe oben) – laut sachverständiger Einordnung von Vaughan-Biograf Hugh Gregory ein »klassischer Texas-Shuffle«. Bemerkenswert ist das Stück auch deswegen, weil es es – als einer der wenigen Songs, die nicht von Weißen stammen – in die inoffizielle Hall of Fame der ewiggültigen Blues-Standards geschafft hat. Gleiches könnte man auch über Bad to the Bone von George Thorowgood sagen – ein Stück, das ebenfalls eng angelehnt ist an einen älteren Klassiker (Manish Boy von Muddy Waters), ungeachtet dessen jedoch als eigene Kaliberklasse gilt. In die Riege der bislang Vorgestellten mag Thorowgood mit seinem satten, bläseruntersetzten Sound vielleicht nur bedingt reinpassen. Wer jedoch den im Clip dokumenierten Live-Auftritt von anno 1984 aufmerksam verfolgt, wird möglicherweise vielleicht etwas anderes bemerken: dass sich da irgendwas überlebt hat. Womit es Zeit wäre, den roten Faden des White Blues in die modernen Zeiten des neuen Jahrtausends weiterzuverfolgen.

Moderne Zeiten

Das Verhältnis zwischen dem weißen Blues und dem originären, afroamerikanischen Blues war von je her ein ambivalentes. Die Chicago-Richtung war lediglich eine spezielle Machart des Genres. Böse gesagt könnte man die These aufstellen, dass die Musiker und (wenigen) Musikerinnen des White Blues sich auf eine Unterrichtung kapriziert hatten und im Anschluss behaupteten, dies wäre »der« echte, originale Blues in seiner Gesamtheit. Ungeachtet dessen führte die Ambivalenz zu einer gegenseitigen Durchdringung, welche durchaus bemerkenswert ist. Eines der gelungensten Beispiele ist ein Club-Auftritt in Chicago 1981, den drei Fünftel der Stones zusammen mit Altmeister Muddy Waters absolvierten. Die im Clip zu Baby Please Don't Go (siehe oben) festgehaltene Stimmung ist in mehrererlei Hinsicht bemerkenswert: Der filmische Dokumentationsanspruch ist handwerklich nachgerade exzellent in Szene gesetzt. Darüber hinaus dokumentiert der Auftritt, wie nah Schwarz und Weiß auch personell zusammenhingen. Oder, anders formuliert: wie unsinnig eine musikalische Aufdröselung entlang der Hautfarbe ist.

Die Klassiker des Genres? Hat man recht schnell auf den Kasten. Von Muddy Waters gehören dazu: Manish Boy natürlich, dazu Hoochie Coochie Man und vielleicht Rollin’ and Tumblin’. Von John Lee Hooker sind Boogie Chillen, Boom Boom sowie Dimples aufzuführen, von Howlin Wolf Smokestack Lightning, Spoonful und eventuell Back Door Man. Ein Dutzend weiterer Titel schadet nicht; mit diesen zehn (zusammen mit Baby Please Dont Go) ist man jedoch im Club mit dabei. Als Songschreiber mit aufzuführen wäre sicher noch Willie Dixon. Die Tatsache, dass im Blues-Metier überdurchschnittlich viel Cover-Versionen eingespielt werden, ist allerdings ein untrüglicher Hinweis darauf, dass Tradition im Metier sehr hochgehalten wird. In dem Punkt ähnelt die Szene stark der der Jazz-Liebhaber(innen). Dieses Traditionsbewusstsein, dieses bewusste sich aus der Hektik der Zeit Herausfallen-Lassen hat zweifelsohne was Symphatisches. Die Nebenwirkung der Transformation von Haupt- zu Nischenpublikumsrichtung ist allerdings das gnadenlose Urteil der Folgekohorten.

So ging es auch auch dem Bluesrock. Das allmähliche Aus-der-Zeit-Fallen war Bestandteil einer Umkonnotation, in deren Gefolge sich nicht nur die modernen Identitätspolitik-Sichtweisen flächendeckend durchsetzten. Flankierend erfuhr auch der alte, traditionalistische Rock der Siebziger Jahre geharnischte Kritik. Punk, Indierock, Hip Hop und Techno begannen, die alten Terrains zu besetzen. War oder ist (traditionelle) Rockmusik ein Fall fürs Altenteil, ein aussterbendes Subjekt – wie es beispielsweise der Kommentar »Opas Jugendkultur« im Kölner Stadt-Anzeiger vom Januar 2011 auf den Punkt zu bringen versucht? Zusätzlich mutierte der – von SPEX-Musiktheoretiker Dietrich Dietrichsen lancierte – Begriff »Rockismus« zu einer Art kulturideologischem Kampfbegriff. Der kurzen Wikipedia-Variante zufolge ist darunter ein männlich geprägtes Formenrepertoire von Rockmusik zu verstehen, vorkommend vor allem in traditionellen Richtungen wie Bluesrock, Metal und ähnlichen. Die Übersetzung des Eintrags aus der englischsprachigen Lexikonausgabe legt die dazugehörigen Parameter etwas ausführlicher dar. Man kann sich auch weiter in die Kleinteiligkeit von Foren wie zum Beispiel bei plattentest.de hineinbegeben, wo Musikfans herauszufinden versuchen, was etwa den Unterschied zwischen melodiebetontem Tanzen (= gut, fortschrittlich) und dem rhythmusbetonten, traditionellen genau ausmacht.

Sicher kann man sich allgemein die Frage stellen, ob theoretische Schubladisierungen dieser Sorte Musik generell gerecht werden – ebenso, ob Indierock oder Techno ganz auf Rhythmus verzichten und ausschließlich unbedenkliche Melodik zelebrieren. Sicher – speziell die White-Blues-Szene ist extrem traditionalistisch ausgerichtet. Aber: sie lebt. Und auch an hoffnungsvoll-professionellen Nachwuchs besteht im neuen Jahrtausend kein Mangel. Ein Altvorderer der gegenwärtigen Blues-Generation ist etwa der Ex-Indierocker und Singer-Songwriter Dave Alvin. Zusammen mit seinem Bruder Phil und ihrer Band The Blasters machte der aus Los Angeles stammende Alvin bereits in den Achzigern extem druckvollen, Rockabilly-geschwängerten Roots Rock. Auch das intelligentere Geschlecht hat sich in der Szene zwischenzeitlich einen festen Platz geschaffen. Zu nennen wären an der Stelle etwa Bonnie Raitt, Sue Foley, Rory Block, Imelda May, Anne Cox, Susan Tedeschi oder die serbische Gitarristin Ana Popović.

Fazit: (zumindest mittlerweile) also weniger machistisch, als manche denken. Selbst Traditionsfan Dave Alvin tourte jahrelang mit einer ausschließlich aus Frauen besetzten Begleitgruppe, den Guilty Women. In Sachen Richtungsbreite differenzieren sich die Koordinanten ebenfalls immer weiter aus. Die Seite popkultur.de listete unter den erfolgreichsten Bluessängern und -sängerinnen mehrheitlich Acts, die NICHT der Chicago-Richtung zugehörig sind – unter anderen: Billie Holiday, Etta James, Freddy King, Janis Joplin, Tom Waits und Aretha Franklin. Das zeigt nicht nur, wie groß die Spielbreite des Genres ist. Franklins Auftritt in dem Film-Klassiker Blues Brothers (siehe unten) stellte darüber hinaus bereits 1981 unter Beweis, dass es beim Blues im Wesentlichen um eine Haltung geht, um Stil im Auftreten und – eben um Toleranz sowie eine Prise Reflektiertheit.

Insofern scheint der Blues in all seinen Ausdrucksweisen besser zum mittigen, demokratischen und tendenziell (vielleicht) etwas sozialer/integrativer werdenden Amerika zu passen als zu dessen rechtsreaktionären Zerstörer(innen). Und auch Europa kann sich von dieser Traditionsrichtung das ein oder andere abgucken. Etwa, dass man gute Sachen – wie zum Beispiel einen halbwegs leidlich funktionierenden Sozialstaat – nicht achtlos wegschmeißt.

Info

»Mashups« (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die Beitragreihe »mashupt« Themen, Künstler(innen) und Stile der Pop- und Rockmusik.

Staffel 1: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben | (6) Clash versus Cure | (7) Der »Club 27« | (8) Reggae-Time | (9) Venus, Glam & heiße Liebe | (10) Raves & Bytes

Staffel 2: (1) Die Hüter der Tradition | (2) Die Weitergabe der Staffel | (3) Gabriel und Werding | (4) Global Villages

Die nächste Folge widmet sich ganz viel Musikerinnen und einem Genre, in dem sie besonders brillierten: dem Blue Eyed Soul. Haupt-Acts: Sade, Vaya Con Dios und Amy Winehouse.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.